◉ 戦前の「空想科学小説」が米国からの新風を取り込んで “SF小説” として新たに歩みだし、社会的にも認知されはじめた戦後の日本、その日本SF第1世代の “電子計算機付きブルドーザー” として、様々なテーマ、様々な文体を駆使してSF小説の可能性を試しつつ、ファン層の拡大に努めた巨匠、小松左京の自伝です。日経新聞「私の履歴書」の連載記事、同人誌《小松左京マガジン》の連載記事「小松左京自作を語る」を集めて、喜寿の祝いに合わせて発行されたファン待望の一冊。各作品成立の裏話が満載です。

『小松左京自伝』を起点として、そしてそこでは述べられなかった『やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記』、巨匠のSF観を垣間見せる『小松左京のSFセミナー』などを読み解いていきます。

目次

1. 小松左京『小松左京自伝 : 実存を求めて』、巨匠、生涯と自作を語る

日本SF界の巨人、小松左京は、数々の名作を生み出していた最も多忙な時期に、あろうことか、エキスポ '70 大阪万博全般に深く関わることになりました。大阪千里丘陵のその会場は万博記念公園として残されて、そこかしこに埋められた各パビリオンの記念碑が、かろうじて往時を偲ぶ手がかりを与えています。小松自身が直接担当した太陽の塔の地下展示は、今でも観覧することができて、その壮大な物語には何度行っても圧倒されます。当時の状況を知るため、長山靖生『戦後SF事件史』から、少し引用しておきましょう。

小松左京は六四年に梅棹忠夫、加藤秀俊らと「万国博を考える会」を立ち上げ、民間で未来志向の万博について検討を行なっていたが、政府のテーマ作成委員会の副委員に就任した桑原武夫の依頼でテーマと基本理念作りに協力。六六年には正式に万博のテーマ専門調査委員に任命され、「テーマ展示プロジェクト」のサブプロデューサーとなり、専らテーマ館の地下展示「過去=根源の世界」を担当した。(中略)地下展示は、混沌空間のなかでさまざまな分子が集合離散を繰り返し、やがて生命が誕生するありさまが象徴的に表現され、巨大なDNA模型や細胞分裂、系統発生と個体発生を重ねた「生命進化の歴史」など、科学的であると同時に神秘的なディスプレイが実現した。 (長山靖生『戦後SF事件史: 日本的想像力の70年』、河出ブックス(2012)、p.131-2)

2025年4月、2回目の大阪万博が始まります。

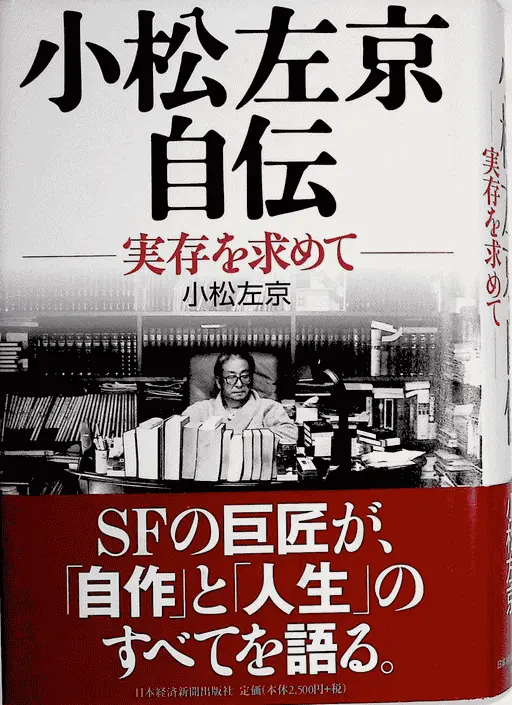

▼ 小松左京『小松左京自伝 : 実存を求めて』、日本経済新聞出版社(2008)、pp.429

1-1 『小松左京自伝: 実存を求めて』の概要

小松左京(1931 - 2011)には、SF作家としての半生を語った『SF魂』(新潮新書;2006年7月)がありますが、本書「第 I 部 人生を語る」は、『SF魂』と前後して日本経済新聞の「私の履歴書」に2006年7月1日から31日にかけて連載された記事の書籍化です。「私の履歴書(Wikipediaの記事)」はほぼ月替わりで「政治や経済、文化、スポーツなどの領域で大きな業績を残した人物が自らの半生を語る」という日本経済新聞の名物コラムです。大企業の経営者や経済団体の大物、政治家の記事が多い中で、年に2回ほどは文化人を取り上げているようです。この第 I 部は7章構成、日本経済新聞に連載された年の2006年(平成18年)5月に行われた映画『日本沈没』の試写会の話しで終わっています。『SF魂』が小松左京ファンに向けたSF半生記であるのに対して、「私の履歴書」のほうは企業経営者や著名人に向けた自叙伝の形式を貫いていて、話しが “脱線” しないという珍しい文章です。

本書「第 II 部 自作を語る」は『小松左京マガジン』の看板記事「自作を語る」に掲載された記事の書籍化です。14章構成で、聞き手は小松左京研究会の大御所、澤田芳郎氏を中心とするメンバーの方々です。第 II 部末尾には、高橋和巳(1931-1971)に関する特別編も組まれています。小松左京マガジンは季刊、年4回発行で、小松左京の古希を記念して創刊された同人誌です。元記事「小松左京自作を語る」は第五巻から第二十巻まで連載されたものです。第 II 部の取りまとめ役で、当時、京都大学教授だった澤田芳郎氏(現、株式会社シィー・ディー・アイ 取締役主任研究員)のホームページによれば、インタビューには5年を要したとのことです。つまり、その都度、インタビューして記事をまとめていたようです。要所要所で深遠な質問が炸裂するのは、作品群の徹底した読み込みと周到な準備があったからのようです。それにしても、一気にインタビューが行われたような感じがします。なお、『小松左京マガジン』には「編集長インタビュー」という名物記事もあり、毎回、編集長である小松左京が研究者や作家、漫画家などの著名人とのインタビューを繰り広げるという企画で、『小松左京全集 完全版 第49巻 「小松左京マガジン」編集長インタビュー』で読むことができます(上下2段組みで368ページ)。

小松左京『小松左京自伝 ——実存を求めて——』、日本経済新聞出版社、pp.429(2008)

第Ⅰ部 人生を語る

第1章 「うかれ」な少年

第2章 焼け跡から始まった青春

第3章 空想と文学と恋

第4章 小松左京の誕生

第5章 万博プロデューサー

第6章 日本沈没

第7章 不滅のSF魂

第Ⅱ部 自作を語る

第1章 地には平和を/短編小説(一九六〇年代前半)

第2章 日本アパッチ族/復活の日

第3章 果しなき流れの果に

第4章 さよならジュピター/宇宙小説

第5章 継ぐのは誰か?/科学論SF

第6章 見知らぬ明日/歴史小説

第7章 短編小説(一九六〇年代後半~七〇年代前半)

第8章 日本沈没

第9章 女シリーズ

第10章 芸道小説

第11章 こちらニッポン…/首都消失/PF小説

第12章 評論・エッセイ

第13章 映像作品

第14章 短編小説(一九七〇年代後半~八〇年代前半)

特別編 高橋和巳を語る

主要作品あらすじ;年譜;索引

SF御三家の長男、星新一(1926-1997)には、父・星一(ほしはじめ)の生涯を扱った『人民は弱し 官吏は強し』や、解剖学と人類学の研究者で森鴎外の妹婿でもあった祖父の生涯を追った『祖父・小金井良精の記』があり、自身の幼少期の思い出なども挿入されています。星新一の評伝に、最相葉月『星新一: 一〇〇一話をつくった人』があります。御三家三男、筒井康隆(1934-)には、『腹立半分日記』や『偽文士日碌』など “恐怖の日記” のほか、自伝的作品「筒井康隆のつくりかた」や「十五歳までの名詞による自叙伝」、自伝的読書遍歴を綴った『読書の極意と掟』があり、また、月刊文芸誌『文學界』の2024年4月号から「自伝」の連載が開始されて2025年4月号で最終回を迎えています。

1-2 『小松左京自伝: 実存を求めて』を読む

小松左京の長編小説、たとえば『日本沈没』の最後は、

《、、、列車は一路、西にむかって驀進していた。 第一部 完》

となっていて閉じていません。そればかりか、『果しなき流れの果に』の第7章には、冥王星第二衛星ケルベルスのフェリー基地に、二十一世紀半ばにわずかな高山の頂をのこして海底に沈み、さまよえる民となった日本民族の二百家族が登場、ノバ・ヤパナを建設すべくアルファ・ケンタウリ星系に旅立つ場面が描かれています。また、デビュー作『易仙逃里記』は『果しなき流れの果に』の一場面を鮮やかに切り取った小品と考えてもよさそうです。

本人も仄めかしているように、小松作品は、“宇宙と文学” に関する独自の壮大なイメージを背景にもち、そこに垣間見る光景を読み取ってはつなぎ合わせ、物語として紡ぎ出したものと考えられます。物語(文学)の形式を採用すれば、自然科学や哲学が越えてはならないそれぞれの一線を軽々と越えることができて、宇宙がその内部に知性や物語を生み出したことの意味を探ることができる。そう考えて、このテーマを終生追い続けた作家です。本書第 II 部にも散見されるように、小松自身が、物語のその先を見極めかねている多くの謎を抱えています。そして、それらの伏線回収は読者に委ねているようでもあります。本人は、

文学というのは (中略) 問題提起のフレームである (本書 p.354)

と言ってます。対談集などを繙くと、このことは、たとえば『笹まくら』の丸谷才一のような生粋の文学者の理解を超えているようです。

ファンとしての私には、数ある小松作品を統合し、小松左京がイメージした “宇宙自身のなす文学” に迫るという楽しみが残されたことになります。もちろん、その第一歩は、小松作品にちりばめられたさまざまな謎を解くことだと思いますが、本書はそのための第一級の基礎資料であることに間違いありません。巻末に、主要作品のあらすじと簡単な年譜が添えられています。

さて、少しだけまとめておきましょう。小松左京は1931年(昭和6年)に理化学機械を扱う会社の経営者一家の次男として大阪市の西区に生まれました。『子供の科学』を購読する理系家族のなかで育ちましたが、父の反対を押し切って新制京都大学の文科系に進学、イタリア文学を専攻します。「敗戦で科学技術の将来に絶望」したこと、イタリアの詩人、ダンテの『神曲』に傾倒していたことが主な要因だったといいます。大学二年のとき受講した桑原武夫(1904-1988)の「文学概論」で出されたレポート課題「人生にとって文学は必要か」に取り組む中で、同人誌『京大作家集団』で出会った学友、高橋和巳(1931-1971)との親交を深めます。卒業後、経済誌『アトム』に就職、京大在学中にノーベル物理学賞をを受賞した湯川秀樹に突撃取材を行っています。神戸高校OBで作ったアマチュア劇団の看板女優との結婚を機に退職、父の工場を手伝うものの翌年には倒産し、夜逃げした父に代わって借金返済のために漫才の台本、雑文、翻訳などなんでも引き受けます。阪神間の西宮に借りた安アパートで、嫁入り道具のラジオが壊れてポツンと寂しそうにしている妻のために、のちに『日本アパッチ族』となる物語を書き始めます。第1回SFコンテストへの応募作「地には平和を」が選外努力賞を受賞し表舞台に登場して以後、日本SF界のブルドーザーとして数々の名作を世に送りだします。

1-3 『小松左京自伝: 実存を求めて』に “小松左京の実存” を訪ねる

本書の副題にでてくる「実存」、小松左京が終生、追い求めた「実存」を解くヒントを訪ねてみましょう。小松左京は『「小松左京マガジン」編集長インタビュー』で宇宙物理学者の佐藤勝彦(1945-)と対談していますが、佐藤には「われわれは神様は物理法則だと思っていますから」などと言われています。また、科学哲学の吉田夏彦(1928-2020)には、「ロボットの中に自分の実存感覚を移せるか」という議論をしている研究者がいる、そこでそれが実現されたという前提で『虚無回廊』を書き始めた、と話題を振ると、吉田からは

実存の問題は、つまり「自分がいちばん大事にしている〈自分〉は何だ」という問題だとするなら、それはある意味でわかるわけですね。 (中略) そういう問題ならよくわかると思ってつきあうと、「そう簡単な問題じゃない」って怒られちゃうんですよ。

という答えが返ってきます。そして、実存主義にかぶれている連中に「吉田のような浅薄なやつにわかってたまるもんか」と言われたという話しも披露されます。同じ哲学者の間にも、いろいろなことがあるようです。

ところで、本書です。第 II 部第1章の「文学は科学でさえ相対化する」でサイエンス(S)とフィクション(F)に対する小松SFの基本的な立場を示したあと、第3章「果しなき流れの果に」では、作品の哲学的背景にサルトルの実存主義があることが語ります。たとえば、「文学と実存」というテーマについては、

サルトルは文学というのは人間でこそできるものだと言ったけど、文学の原型はむしろ進化の中から出てきているんじゃないか。なぜかというと、ものすごい危機があったときに滅びるかと思ったら、何か出現してきて逆転するケースが多い。これは単なる歴史ではなく文学的だと思ったんだ。 (本書 p.151)

と語っています。第4章では「宇宙にとって文学とは何か」という節が設けられていますし、小松SFの集大成『虚無回廊』の話題は、本書のいろいろな箇所で触れています。第12章では、『虚無回廊』の主人公、遠藤秀男の分身である人工実存、 “HE2” に関する驚くべき秘密も明かされます。興味はつきませんが、ぜひ本書を片手に、小松左京探訪の旅に出かけてみてください。

2. 小松左京『やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記』、小松左京のゼロ年と闘いの日々

小松左京は、多感な10代前半の日々を太平洋戦争の最中に送りました。その戦争の戦中戦後の日常を、日記文学という形式で記録した作家は沢山いて、それぞれ大変、勉強になりますが、たいてい、終戦の年に40代や50代のひとたちです。終戦時に中学生だった世代、たとえば、小松左京と同学年の作家に、野坂昭如(1930-2915)や開高健(1930-1989)がいて、小松と同様、中学時代を大阪や神戸など、阪神間で過ごしています。野坂には詳細を極めた『一九四五・夏・神戸』という自伝的小説があり、ノンフィクション作品には、この小松左京『やぶれかぶれ青春記』があります。ところで、野坂、開高、ご両人の対談を、開高健『午後の愉しみ: 開高健対談集』(国立国会図書館、個人送信サービスで閲覧可)などで読むことができますが、空襲後の焼け跡の掃除や死体の処理に借り出された話しも出てきて、小松左京の経験と重なっています。三人とも、終戦の日を起点(ゼロ年)として、その戦中戦後の鮮烈な経験を携えてそれぞれの文学に向かっていきますが、進む方向はかなり違っています。

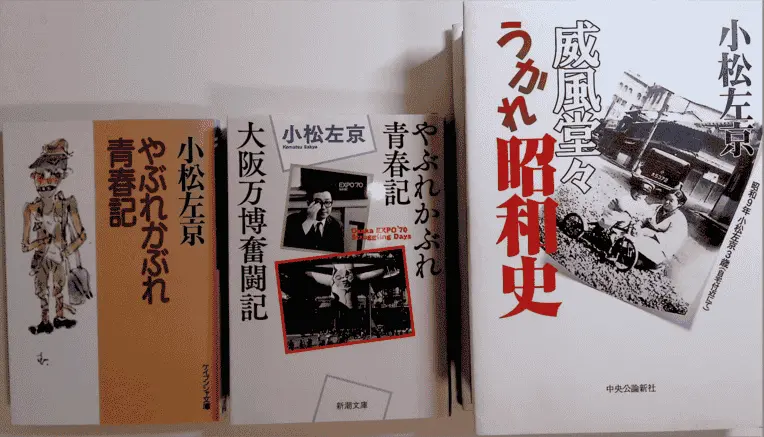

▼ 小松左京『やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記』、新潮文庫(2018)、pp.395

本書の第一部『やぶれかぶれ青春記』は旺文社の『蛍雪時代』に連載された記事の書籍化、第二部『大阪万博奮闘記』は『文藝春秋』に掲載された「ニッポン・七〇年代前夜」と、『地図の思想』に継ぐ小松左京のエッセイ集『未来図の世界』に掲載された論説「万国博はもうはじまっている」を合わせたものです。『やぶれかぶれ青春記』のほうは、ケイブンシャ文庫版もあり、こちらには巻末に4編の短いエッセイが添えられています。

さて、『やぶれかぶれ青春記』です。大学受験生に向けて書かれた文章で、昭和二十年二月初め、旧制神戸一中で二年の三学期を迎えた小松左京が、四時限目の軍事教練で軍事教官から殴る蹴るの暴行を受けた直後の「頬っぺたが青ずんで腫れあがり、唇はふくれあがり、ゲートルを巻いた脚はチンバをひいている」という状況とその解説から物語は始まります。国民服、戦闘帽、鉄拳制裁、一中精神注入棒など、それぞれかぎ括弧で囲って檻に閉じこめた上で、いかにも理系一家に育った小松左京らしい明快な文体で話しを進めます。悲惨な状況や不条理な状況を具体的に語っていますが、かぎ括弧のおかげで、シティー・ループに乗って『これが「市街戦」でございますぅ、こちらに見えて参りましたのが「闇市」でございますぅ』などと説明を受けているような安心感があります。開高健は、小松の『コップ一杯の戦争』や『地には平和を』などが悲惨な状況を描きながらも、しみじみとした肌のぬくもりあいを感じるのは「あなたの心のやさしさ」であり「どこかで救いたい」という思いがある、と指摘しています(開高健、前掲書 p.190)。たしかに、そうかもしれません。

圧巻なのは8月15日前後の記述です。旅行で父が不在の夜間に雨霰と油脂焼夷弾が投下されて、家のそこかしこに刺さった焼夷弾を消し止めたりたたき落とした話しや、仲間と共に本土決戦を覚悟していた矢先、実は「敗戦」していたことがわかり、唖然とするという話しです。そして、敗戦後の焼け野原の神戸にあって、太古さながらの自然の一部としてただよっている十五歳の自分たちを発見するのです。

空襲にも登校時刻にもたたき起こされることもなく、眠りたいだけ眠り、目がさめると、あつい青空をながめ、夏空をながめ、朝顔をながめ、のんびりと友人をさそいに行き、泳ぎに出かけるのだった。海は土用波がたちはじめていたが、人ッ子一人おらず、昼間から泳いでいても、どなる大人はおらず、雲の彼方からおそいかかってくる艦載機もいない。 (本書 p.126)

この思いがけない「休暇」は米軍の進駐によって終わりを告げます。なお、幼少期を含めた戦前戦後の話題は、対談形式ですが『威風堂々うかれ昭和史』にまとめられています。詳細です。単行本版では全544ページあります。

つぎの『大阪万博奮闘記』は、民族学の梅棹忠夫(1920-2010)、社会学の加藤秀俊(1930-2023)らと私的に立ち上げた研究会「万博を考える会」の場面から始まります。1970年大阪での開催が正式に決まると、この会の噂を聞きつけて、大阪府国際博準備事務局が非公式に接触してきます。ところが、公務員として表にでられないという梅棹、加藤両氏にかわって、小松が表舞台に駆り出され、万博プロジェクトに引きずりこまれていきます。やじ馬に徹し、酒でも飲みながら周辺でガヤガヤ騒いでいたかった小松ですが、まんまと “はめた” 側の梅棹からは「いきがかり上しかたおまへんやろ」と言われる始末。主催団体として発足した財団法人万国博協会、性悪説の体系にもとづく二重三重の管理機構でがんじがらめにされた官僚組織に、中央・地方の政界、学会、関西・関東の財界が絡んで、話しは複雑な様相を呈します。縄張り争いや選び抜いた正式マーク案が拒絶される「マーク事件」などが起こります。これに「人類の進歩と調和」のテーマ展示プロデューサーとして、日本の誇る偉大なる芸術家、岡本太郎が参戦します。「協会相手じゃ満身創痍になりますよ」という小松の言葉に「万博ぐらいで死んでたまるか」と岡本が目を三角にして勇んでから十日ほどののち、梅棹忠夫からの懇願でその岡本太郎の補助役、サブ・プロデューサーを引き受ける羽目になり、いよいよ話しは佳境を迎えます。脚の引っ張り合いと迫り来る期限。引き続く壮絶な闘いが終わり、あらためて万国博を振り返る場面が秀逸で、巨人がますます巨大化していく過程を目の当たりにできます。

なお、小松左京『SF魂』には、本書に書かれていない大阪万博の話しが書かれています。また、1990年に大阪鶴見緑地で開催された「国際花と緑の博覧会(通称、花博)」に綜合プロデューサーのひとりとして参加した経験を綴った『巨体を動かす力とは、なにか: 「国際花と緑の博覧会」プロジェクト顛末記』は『大阪万博奮闘記』とともに、城西国際大学出版会版『小松左京全集 完全版 第47巻』(2017)、イオ版『小松左京全集 第47巻』(2019)に収録されています。この全集に収録されている『大阪万博奮闘記』は、内容は同じですが30の節に番号が振られて、やや異なる節タイトルが付けられています。

3. 小松左京『小松左京のSFセミナー』

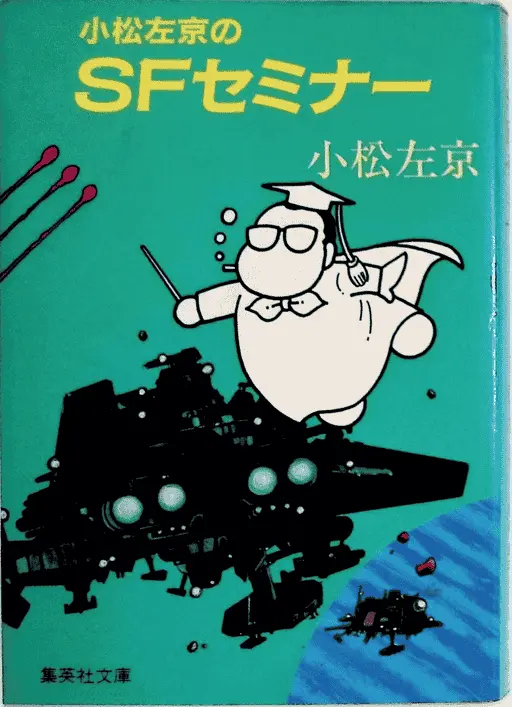

小松左京は、さまざまなエッセイや対談で自身の「SF文学論」を語っていますが、系統的に書かれた書籍は2冊ほどでしょうか。初期の作品に、本書『小松左京のSFセミナー』、集英社文庫(1982)、円熟期の作品に『未来からのウインク: 神ならぬ人類に、いま何が与えられているか』、青春出版社(1996)があります。後者は、その帯に「すべての書物は、はるか時空を超えたSFである」というキャッチフレーズが書かれているように、小松SF文学論の集大成ともいうべき作品です。それに対して、『小松左京のSFセミナー』は内外のSF作家とその作品を丁寧にとりあげ、また、展開されているSF論も初心者向けになっています。

ここでは、『小松左京のSFセミナー』を見てみましょう。

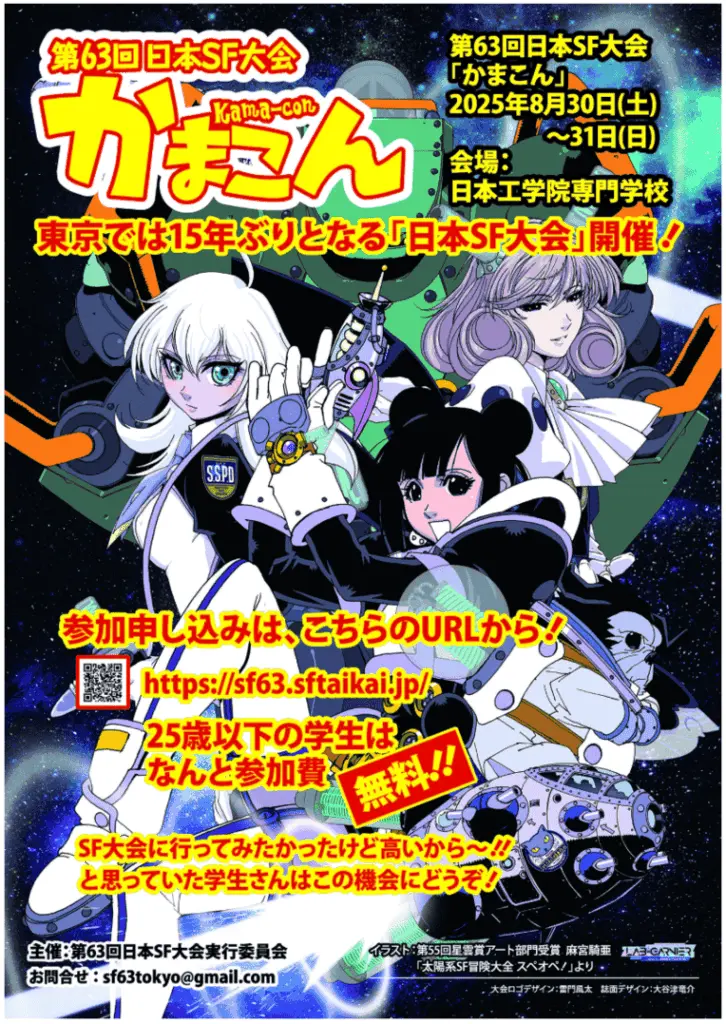

▼ 小松左京『小松左京のSFセミナー』、集英社文庫(1982)

この本、小松左京研究会(コマケン)の発起人にして初代会長を務めた土屋裕氏の聞き書きをベースにした七つの講義録。第一講「SFの夏: '80年・SF大会」の冒頭から《SF界》なる言葉が登場。これ、“ファンダム(SFファンの総体)” と “プロダム(プロの作家や商業誌などの総体)” を合わせた概念。その “SF界” の年に一度の祭典が《日本SF大会》で、当時は、SFファンと称しただけで周囲から異端視されてきた孤独なファンが集い、今をときめく大物SF作家やマンガ家、イラストレータ、SF映画などの業界人との交流を深める一大イベントでした。いろいろな騒動があったものの現在も存続していて2025年は第63回(15年ぶりに東京で開催)。日本SF大会の歴史をたどるだけでも驚きの連続ですが、日本のサブカルチャー関連イベントの元祖として多大な影響を及ぼしています。本書は、そのようなSF界全体を俯瞰する入門書という位置づけで、中身は “基本中の基本”、まさに必修科目です。

目次

はじめに

プロローグ

第一講 SFの夏 —— 80年・SF大会

第二講 「SF」ってなんだろう?

第三講 昔から「SF好き」だった日本人 ——日本SF前史

第四講 花ざかり、日本のSF・

第五講 さまざまなメディアとSF

第六講 SFは文学の原形質”だ!

第七講 自作を語る

エピローグ

あとがきにかえて

4. 《小松左京ライブラリ》公式ホームページ

🔹 「(2011年7月に亡くなった)小松左京の残した数々の物語が色あせることがないように、守り伝えることは遺族のつとめであるとの思いから、全作品の著作権を管理する小松左京ライブラリ」が設立されています。《小松左京の猫部屋》のコーナーもあり、マニア必見のホームページです。

5. 《兵庫ゆかりの作家 小松左京》ネットミュージアム兵庫文学館

🔹 兵庫県西宮市に居住していたことから、小松左京は《地図に載らない文学館: ネットミュージアム兵庫文学館》の常設展示『兵庫ゆかりの作家』でも取り上げられています。そういえば、女シリーズ、小松左京『旅する女』に収録されている「歌う女」はN市(西宮市)を舞台としています。戦前に計画されていた弾丸列車の停車駅建設計画を念頭に、「『こだま』のとまる駅がN市の南西のはずれにできた」という記述があり、哀愁漂う昭和の情景をパラレルワールドの中で展開しています。西宮夙川は、小松が幼少時を過ごした場所とのことで、神戸のタウン誌 - 月間神戸っ子『KOBECCO』には「小松左京が描いた夙川 〜短編小説『歌う女』に滲む郷愁」という記事があります。夙川といえば、大文豪、谷崎潤一郎の豪華絢爛四姉妹物語『細雪』の舞台にもなっていますね。

6. 宮崎哲弥『いまこそ「小松左京」を読み直す』、戦後最大の知識人の代表作の淵源に迫る

2019年7月にNHK教育テレビ『100分de名著』で4回にわたって放映された「小松左京スペシャル」のテキストを大幅に改稿、さらに新たに『果しなき流れの果に』、『神への長い道』、『彼方へ』を考察する第2章を書き下ろしで追加したものです。宮崎哲弥(1962-)といえば、強面コメンテーターとしてテレビでよく見る政治評論家とばかり思い込んでいたのですが、どうやら、Wikipediaの記事によれば「サブカルチャーと犯罪と宗教が専門」だったそうです。本書では『果しなき流れの果に』 ≫ 『神への長い道』 ≫ 『結晶星団』 ≫ 『雨と、風と、夕映えの彼方へ』 ≫ 『虚無回廊』という作品群に見られる “小松思想” の神髄が語られますが「なぜ、この話しを宮崎氏が」という疑問については、そういうことだったのかと納得です。目から鱗の “小松思想” の神髄、これは読者のお楽しみにしておきましょう。なお、『100分de名著』の「小松左京スペシャル」は、日本SF大会のファン投票で決定される第51回星雲賞「ノンフィクション部門」に輝いています。

▼ 宮崎哲弥『いまこそ「小松左京」を読み直す』、NHK出版新書(2020)、pp.285

7. 乙部順子『小松左京さんと日本沈没 秘書物語』、名物秘書が語る人間・小松左京

小松左京の対談などでよく目にする「乙部ちゃん」こと乙部順子氏による回想録です。2008年に早逝した小松左京研究会(コマケン)の発起人、土屋裕(ゆたか)氏によれば、コマケン設立後、数年間の平穏な日々ののち、1982年、『さよならジュピター』映画化のために立ち上げられたオフィス「イオ」を切り盛りしていた小松左京の名物鬼秘書、乙部順子から電話があり、「土屋君、データ整理をちょっと手伝いに来てくれない?」という甘い誘いにのったのが運の尽き、丸々二年もイオにいることになり、人手不足からコマケンのメンバーがひとり、またひとりとイオに拉致されるにつれてコマケンは衰退していったと嘆いています(小松左京『本邦東西朝縁起覚書』の巻末解説)。もちろん、内心は大喜びだったと思いますが、これに対して、戦う秘書、乙部順子は、

イオのスタッフは「イオ・クンタキンテ」とよばれ、私は「奴隷頭」といわれていた。 (本書 p.72)

などと書いています。一方、ボスの小松左京といえば、

八四年三月の公開までの日々は、毎日が大学祭のような感じだった。実際、イオに出入りしていたコマケンの学生諸君は、僕の秘書の乙部女史からこき使われ、「クンタキンテ」と呼ばれていたが、大学祭の準備をしているような気分だったと思う。 (小松左京『SF魂』、p.154)

などと責任転嫁。まるで、芥川龍之介『羅生門』の世界ですね。夢見るボスの前に立ちはだかる「予算」という敵と戦い続けた「小松左京の戦友」が語る日常風景満載の一冊です。

▼ 乙部順子『小松左京さんと日本沈没 秘書物語』、産経新聞出版(2016)、pp.215

文中の映画『さよならジュピター』については、『小松左京ライブラリ』に関連記事があります。貴重な画像が多数使われていて、当時、学生だったアマチュアモデラーの小川正晴氏(現オガワモデリング代表取締役)を中心とするチームが製作した宇宙船の写真なども掲載されています。コンピュータグラフィクスなどという概念が一般化していない時代の話しで、カメラが小川氏製作の宇宙船に寄っていくと、そのコクピットの中で乗員が動いているという場面が印象的でした。このミニチュア・実写合成手法については Wikipediaの「さよならジュピター」の項に詳しい説明があります。