◉ 深化し拡大する人類の科学的知見。著者は、そのような「人類の知」に果てがあるか、人類の知がどんなに発達しようとも答えられずに終わる問いが存在するか、そこに、超越者たる「神」が住まうのかを問います。カオスとシンメトリー、量子現象、宇宙の始まりと終わり、時間と空間、意識、自己言及等々、デュ・ソーソイは人類の科学的認識の果てを訪ね歩き、その彼方、知の果てに思いを巡らせます。そして、読者をそれぞれの「知の果てへの旅」へといざなうのです。

宇宙や時空、生命や意識に関する人類の知の地平線を訪ねる旅の記録、デュ・ソーソイ『知の果てへの旅』を読み解きます。

1.旅のはじまり

▶ マーカス・デュ・ソートイ『知の果てへの旅』、新潮クレスト・ブックス(2018)

その日、新刊書店の科学書コーナーで目に飛び込んできたのが、本書『知の果てへの旅』の帯、「人間はいつか、すべてを知ることができるのだろうか?」という言葉。リルケ『ドゥイノの悲歌』、

ああ、いつの日にか恐るべき認識の果てに立って

とか、小松左京『果しなき流れの果に』の主人公、野々村浩三、別名 K.ノアヴィルらが高度に発達した文明を遠い過去に移植するという歴史改変を限りなく繰り返すことまでして、人類という種の認識能力を高め、到達を願った “究極の認識の地平”、などが連想される。

この帯、本当だろか?などと思いつつ、中身を検分。全543ページ。人類が、今現在、到達している物理学や数学による先端的な世界理解、あるいは科学的知見に基づく人間理解といった話しらしいが、どうやら、本気で、“究極の認識の地平”(本書では最果ての地、あるいは、地の地平線とよぶ)を目指すばかりか、それが神の領域に属すか否かを問う旅になる、とのこと。

著者、マーカス・デュ・ソートイ(1965 -)はオックスフォード大学の数学者で “科学啓蒙のためのチャールズ・シモニー教授職” の二代目、『素数の音楽』、『シンメトリーの地図帳』などの著書で知られていて、それら前著の内容は背景として本書にも、時折、登場する。本書の原題(英国版)は

『人が知り得ないこと:知の果てへの探検

(What We Cannot Know: Explorations at the Edge of Knowledge)』

合衆国版は『大いなる未知:科学の最前線への七つの旅(The Great Unknown: Seven Journeys to the Frontiers of Science)』である。「知」と訳された knowledge は、英和辞典によれば、「知っていること、知識」を表す最も一般的な名詞である。特に、それが研究や修練によって得られたならば、「熟知、通暁」を意味するとある。どうやら、本書で使われる「知」は、概念の理解を伴った知識と考えてよいだろう。早合点は禁物であるが、本書の序論に相当する「最果ての地 その〇 知らないということがわかっているもの」を読むと、著者はこのことについて、独特の感覚をもっているようである。

デュ・ソーソイ『知の果てへの旅』の書影

1-1 知らないとわかっていること

本書では「知っていること(knowledge)」ではなく、知っていることと知らないことに関するつぎの分類を念頭におく。

- 知っているということがわかっているもの(既知なる既知;known knowns)

- 知らないということがわかっているもの(既知なる未知;known unknowns)

- 知っているということがわかっていないもの(未知なる既知;unknown knowns)

- 知らないということがわかっていないもの(未知なる未知;unknown unknowns)

これらのフレーズが広く知られるようになったのは、2002年、フォード政権・ブッシュ政権で国防長官を努め、ランド研究所の会長も歴任したドナルド・ラムズフェルド(1932 - 2021)のイラク攻撃の根拠に関する有名な記者会見で飛び出した言葉である(本書 p.23)。

ラムズフェルドは、この発言で、ある団体から失言賞を授与されたとのことだが、ラムズフェルド自伝によれば、政府部内ではよく知られたフレーズだったとのことである。多様な解釈を許す言い回しであるが、たとえば、一般に「既知なる未知」は

それについてわれわれが知らない何かがあることに

気付いている事柄

と解釈する。さて、本書『知の果てへの旅』は、実は「知の最果て(知の果ての果て)を目指す旅」であり、「知の最果て」は「未知なる未知」を見据えた上での「既知なる未知」、より詳細に、「知がどんなに発達しようと答えられずに終わる問い」を指す言葉とする。すなわち、知の最果ては “人類がけっして見ることのできない知の地平線” であり、その地平線の彼方の「未知なる未知」を念頭に、本書では、様々な科学の分野における「最果ての地」を遠望しようというのである。

1-2 オックスフォード大学シモニー教授職と隙間の神

ところで、デュ・ソートイは「知っていること」と「知らないこと」をどこで分けるのだろう。「最果ての地 その〇 知らないということがわかっているもの」から、重要箇所を引用しておこう。

わたしたちが答えられない問題に遭遇したとき、いったい何が起きるのか。ヒトはどのようにして、知らないという事実を克服するのか。(中略) この難問に対して、ヒトは何千年ものあいだにいくつかの興味深い対応手段を編み出してきた。そのひとつに、神と呼ばれる概念の創造がある。(本書p.24)

「神」を持ち出した理由を、「一般への科学的啓蒙のためのシモニー教授職」の前任者が、あの『利己的な遺伝子』の著者、リチャード・ドーキンス(1941 -)であったからと説明する。ドーキンスは、問題作

▶ リチャード・ドーキンス『神は妄想である:宗教との決別』、早川書房(2007)、pp.578

において、天地万物の創造主なる神を、徹底的に否定した。そのため、多くの厄介な論争に巻き込まれた。

当然、後任者、デュ・ソートイの宗教的立場も問題視された。ある日、タフなインタビュアーに辟易した末、あなたにとって神とは何か、と逆に問うたところ、そのインタビュアーは、言い分けがましくも、「それは、何か人間の理解を超越したものです」と答えたという。デュ・ソートイは、長考ののち、これを神の定義として採用することを思いつく。この定義は、ドーキンスがそのベストセラー『神は妄想である:宗教との決別』のなかで検討した科学では説明できない事象に住む「隙間の神」とどう関係するのか。科学的に、説明不可能であることが確証された事柄は、この宇宙の真理として、われわれが「知っていること」とすべきなのか、あるいは「知らないこと・知りえないこと」、「神の住まう隙間」なのか。著者は、

どこまでいっても知の及ばないところに残り続ける謎,ないし物理現象を確認することができるのか。かりに知の隙間に存在し続けるものが確認できたとして、それはどのようなタイプの神なのか。(本書 p.28)

と問いかけたのち、知の果てへと旅立つのである。

1-3 余談: 中谷宇吉郎の紙

隙間の神は、創造主なる神と科学の攻防という構図だが、

▶ マリオ・リヴィオ『神は数学者か?』、ハヤカワ文庫ノンフィクション(2017)、pp.412

という本もある。物凄いタイトルだが、当サイトでいずれ取り上げる予定。ここでは、中谷宇吉郎『科学の方法』、岩波新書(1958)から、科学に関する見解、

火星へ行ける日がきても、テレビ塔の天辺から落ちる紙の行方を知ることはできないというところに、科学の偉大さと、その限界とがある。(中谷宇吉郎『科学の方法』p.89)

を紹介しておこう。文中の塔は1957年に完成したばかりのさっぽろテレビ塔。

ちょっとのことで、あっちにひらり、こっちにひらりするわけで、そういう不安定な条件のもとでの運動というような現象は、現在の科学では取り扱いにくい問題なのである。(中略)しかし政府がそれに何千億円の金をつぎ込み、何百人の学者を集めても、この問題は解けないと私は思っている。富士山を掘り起こして駿河湾を埋立てたりする仕事の困難さとは、性質のちがった困難さなのである。 (中谷宇吉郎『科学の方法』p.86)

中谷宇吉郎(1900-1962)は、雪の結晶の研究で知られる物理学者で寺田寅彦の門下生。師匠、寺田寅彦と並び称される科学随筆の名手である。この文言、念の入った事に、最後の「結び」の章でも繰り返している。宇吉郎の高笑いが聞こえてきそうである。

ところで、この言葉を、知り合いの理論物理学者グループに紹介したところ、

紙の行方は、紙自身にも分からない

という見解を皮切りに、議論が大いに盛り上がった(この人たちが集まると大変なことになります)。紙片が大きく変形しないという条件下ですら、紙の挙動は数十ミリ秒単位で変わる気流の動きや、自身の変形による空力抵抗の非線形変動に左右される。中谷先生、紙は、風に聞いてくれと言ってます、という事らしい。

地球外軌道投入後、初期条件だけで、ほぼ、その後の挙動を予想できる宇宙システムと比較するのはナンセンスという見解も現れる。あるいは、宇宙機に搭載されている軌道制御システム内の、運動方程式内蔵・確率論的アルゴリズムフィルターと同等のものを、紙片にもつけないと比較できないぞとか、今なら、1兆円ほどの予算をつけてくれれば、到達予想位置を時々刻々通知し、かつ、紙に漉き込める半導体チップを開発します、などなど話しは尽きない。ところで、この話し、科学の限界と見るか、勝利と見るか?

2.内容紹介

さて、本書、スタートライン「最果ての地 その〇」を通過すると、「最果ての地 その一」から「最果ての地 その七」までの七つの旅がある。全14章である。要約不可能のため、以下は、簡単な案内に留めよう(通り過ぎる旅の風景を克明に刻むより、七つの旅の印象を比較して、目に焼き付いた光景の余韻を味わう、そんな楽しみ方がいいかも知れない)。

▶ マーカス・デュ・ソートイ『知の果てへの旅』、新潮社(2018)pp.543

最果ての地 その〇 知らないということがわかっているもの

最果ての地 その一 カジノで手に入れたサイコロ

最果ての地 その二 チェロ

最果ての地 その三 壺入りのウラニウム

最果ての地 その四 切り貼りの宇宙

最果ての地 その五 腕時計

最果ての地 その六 チャットボットのアプリ

最果ての地 その七 クリスマス・クラッカー

謝辞/訳者あとがき/さらに深く知りたい人のために/挿絵のクレジット/索引

わたしたちが知っていること/教授は何でも知っている/わたしたちが知らないこと/わたしたちには決してわからないこと/超越性

2-1 最果ての地 その一 「カジノで手に入れたサイコロ」

どれを取っても寸分違わない美しい最高級のサイコロ、赤い地に白い目がついている。これらのサイコロを投げ転がしたときの目の出方を、ヒトはピタリと予測できるかがテーマ。統計学、確率論、ニュートン力学、カオス、多彩な登場人物の逸話とともに話しは目まぐるしく進む。

第一章/神の意志を知る/サイコロのなかの数を見つける/中断されたゲーム/パスカルの賭/自然の数学/数学スナップショット/ゲームのルール/ニュートンの万物の理論/太陽系の運命/小さなミスの大きな影響/第二章/小数に潜む悪魔/バッタの復讐/どのようなときに知りえないのかを知る/カオスの政治学/人間の方程式/生命の誕生は、サイコロ投げの結果次第?/われわれはどこから来たのか/生命のフラクタルの樹/水星という名の蝶/果てしない複雑さ/サイコロについて知る/神はサイコロを振るのか/カオスの最果てで

2-2 最果ての地 その二 「チェロ」

第三章、滑らかに音が変化するチェロと、バルブの押し離しで定まった音程を作り出すトランペット。これらを、事象の連続性と離散性の象徴として登場させる。サイコロをどんどん拡大する。連続と思われた物質が、実は、離散的な「粒」で出来ていることが確証されたのは20世紀初頭。ブラウン運動、分子と原子、素粒子とクォーク。第四章は本書の山場。ディラック方程式から素粒子の分類(パーティクル・ズー)、その背後に潜むシンメトリーへと一気に突き進む。

第三章/どんどん拡大していくと/球の音楽/最果ての数/異様に豊かな無理数/ちっぽけな球の調和/原子の代数/サイコロを作るためのレシピ/花粉のピンポン/原子を引き裂く/次なる層は/薄葉紙の弾道学/第四章/素粒子の動物園/粒子動物園の地図を作る/シンメトリーのお告げ/シンメトリーの複数の顔/クォーク 行方不明のもっとも基本的な粒子?/空想から現実へ/カウボーイとクォーク/チェロかトランペットか

2-3 最果ての地 その三 「壺入りのウラニウム」

インターネットで簡単に手に入る放射性ウラン238。小さな壺に入っている。毎分、微量の放射性粒子を発する(半減期はなんと45億年)。ここでは、つぎの粒子の正確な放出時期を知り得るかがテーマ。このアルファ崩壊の理論は、量子力学の確率解釈を正当化するものであり実験的裏付けをもつ。古典力学と異なり、量子現象は本質的に確率的なのである。

以後、話しは、古典力学から、この放射性崩壊の理論に到る道のりを歴史的に辿るように思わせる。光電効果、粒子と波の二重性と足早に巡るが、トンネル効果の話しをすっ飛ばし、なんと、不確定性原理、二重スリット実験の解釈の辺りから、ベル不等式、多世界解釈の話題へと飛翔する(探訪堂、この辺で振り落とされる)。そして、つぎの最果ての知に旅立つための準備が語られるのだ。

ハイゼンベルクの不確定性によって、神がこっそりと戻ってこられるような隙間、すなわち不可知が生み出されたようにも思えるが、実は、それとは別の穴——ほとんどの人が創造主を信じるきっかけとなった穴——が埋まったということなのかもしれない。未だに解明されていない大きな謎の一つに、なぜまったくの無ではなく何かが存在するのか、という問題がある。 (中略) この不可知を何とか説明しようとした結果、多くの文明において神という概念が生まれた。つまり神は、なぜこの世がまったくの無でないのか、という問いへの答えなのだ。 (本書 p.224)

第五章/ランダムな放射/粒子なのか波なのか/耳障りな波を料理する/光電効果で電子を蹴り出す/光子のビリヤード/電子を使った実験/分裂する電子/量子の人類学/多重歴史/分裂した人格/入力はひとつ、出力はたくさん/第六章/量子のカーペット/不確実さを量で表す/小さな規模における知識の限界/観察は創造である/秘密の装置/菜食主義の肉屋/無から有が

2-4 最果ての地 その四 「切り貼りの宇宙」

その昔、恒星は宇宙を囲む最も外側の天球、恒星天に張り付いていて、宇宙そのものは、創造の瞬間と最後の審判の日をもっていた。ところが、恒星天の外に広がる虚無や宇宙存在の前後に、思いを馳せた人物がいた。宇宙は無限に広がり、時間は過去へも未来へも無限に延長する。これを主張したジョルダーノ・ブルーノ(1548-1600)は異端審問で罪を問われ、公衆の面前で火あぶりにされ、遺灰はテレヴェ川に捨てられた。

この旅のテーマは、数学的無限は物理的に実在するか。宇宙が有限ならば、如何なる形状をもつか、ビックバン、ダークマター、ダークエネルギー、多元宇宙、宇宙論と宗教、と話しは進む。

▶ J・D・バロー『万物理論:究極の説明を求めて』、みすず書房(1999)、pp.258+13

の著者で宇宙論研究者のジョン・デイヴィッド・バロウ(1952-2020)との対話が9ページに渉って披露される。宇宙の謎を知り得ない、ということをわれわれは本当に知りうるのか?

第七章/三角形を使った望遠鏡/無限との格闘/どれくらい遠くまで見えますか/ペンの先で惑星を発見する/宇宙の制限速度/ご近所の恒星/きらきら星よ/巨大なアステロイド・ゲーム/宇宙のマゼラン/第八章/赤い色のついたメガネで宇宙を見る/アリとゴムバンド/宇宙を巻き戻す/消えゆく星たち/宇宙の指数/多元宇宙/異なる宇宙を呼び出す/次の数は何でしょう/そこに誰かいますか?/黒鳥と偏りと本の末尾/選択する/知りえないということをほんとうに知りうるのか

2-5 最果ての地 その五 「腕時計」

今回の旅のテーマは時間とは何か。

多くの著名な物理学者が挑むこの謎に、デュ・ソートイは如何に切り込むか。“ビッグバン以前”という概念に意味があるか、という話しから物語は始まる。時空の中に宇宙があるのか、宇宙とともに時空があるのか。ニュートン的時間、相対論的時間の考察は、意外なほど丁寧。続く、第十章では、ブラックホールと時空の特異点に話しは移る。この議論から、壮大な宇宙史、

▶ ロジャー・ペンローズ『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』、新潮社(2014)、pp.334

に焦点を合わせる。そうです、ペンローズの宇宙生成消滅の物語はブラックホール無しでは語れない。そのペンローズの研究室はデュ・ソートイの研究室のひとつ下の階にある。そして、ペンローズとの対話もお披露目される。ペンローズが聖職者の逆鱗を恐れた理由は何か。

第九章/時間とは何か/列車のなかの燭台/時の歩みを遅らせる/スピードを上げて長く生きる/相対性の犬/時間の形/摩天楼がみなさんにとってよろしくない理由/非対称な双子/第十章/その先を知りえない地平線/特異点/ブラックホールの内に潜む未知なるもの/究極のペーパーシュレッダー/真っ黒でないブラックホール/ほんやりとした縁/未来と過去を合わせる/現代のガリレオ/時間の外/知識の不完全さの現れとしての時間

2-6 最果ての地 その六 「チャットボットのアプリ」

人と会話するチャットボットの利用体験から、われわれの感情や意識を作り出しているものは何か、という旅のテーマが提示される。第十一章は、脳科学に視点からの探求の歴史、後半の第十二章は

▶ マルチェッロ・マッスィミーニ、ジュリオ・トノーニ『意識はいつ生まれるのか:脳の謎に挑む統合情報理論』、亜紀書房(2015)、pp.292

の議論。知性を作る、意識をダウンロードする、等々(探訪堂、話しに付いて行けず)。

第十一章/わたしが考えていることをあなたは考えていますか/意識はどこにあるのか/意識をふたつに割る/「わたし」のスイッチを入れたり切ったり/神経系の望遠鏡/わが家の猫に意識はあるのか/意識のいたずら/ジェニファー・アニストン・ニューロン/体の外にいるような経験/心と体/第十二章/わたしは自分をコントロールしているのか/潮が満ちる/「わたし」を作る数学/インターネットに意識はあるのか/意識をスカイプする/知性を作る/私の意識をダウンロードする/ゾンビランド

2-7 最果ての地 その七 「クリスマス・クラッカー」

英国式クリスマス・クラッカーは、プレゼントを詰め込んだ大きめの筒を華やかな色紙で包んだもので両側に引手がついている。両端から二人で引っ張り、ちぎれて音がなった方が勝ちで、プレゼント独り占めというパーティーゲーム。自作キットも入手可。

デュ・ソートイ、ある年のクリスマスで、数学なぞなぞジョークを書き込んだ “数学クラッカー” を自作してひとり悦に入った(かわいそうな家族、そんなものプレゼントされても誰一人笑わなかったのは言うまでもない)。最後の旅は、数学者らしく、自己言及の論理、カントールの無限論、ゲーデルの不完全性定理で締めくくる(探訪堂、途中、神は虚数か、という話しでまたも脱落)。

この知の隙間、知の空白領域には何が棲むのか。著者の見解は?

第十三章/科学対数学/証明という名の、心理への径/最果ての数/たぶん不可能/ニューロンを使い切る/並行宇宙/この節の見出しは何でしょう?/次の文は嘘である/ジョーク/第十四章/無限に向かって舵を切る/無限を手懐ける/数えきれない無限/ほら見えた、ほら見えない/「はい」でもあり「いいえ」でもあり/わたしたちが知りえないもの/神は虚数か/わたしが持っているサイコロの個数は、偶数か奇数か/ヒトは何かを知りうるのか/ドラゴンが棲息する知の空白領域

3.考察

スペインの巡礼路、サンティアゴ・デ・コンポステーラを目指す旅人の “幻想的旅行記”、セース・ノーテボーム『サンティアゴへの回り道』、水声社(2019)に触発されて、同じサンティアゴ・デ・コンポステーラの旅行記をいろいろと探していた時期があります。日本人の書いた旅行記もありました。邦訳されていないものが多いですね。ところで、このデュ・ソートイの始めた「知の果てへの旅」。歩く人によって、違う風景が見え、違う感懐が残って重なっていくはずです。そこで、探訪堂が、やや違うかなと思った感懐を少しだけ残しておきましょう。デュ・ソートイ『知の果てへの旅』と、河口慧海『チベット旅行記』、旺文社文庫(1978)を重ねている自分がいるようで、誠に不思議です。

書影左はセース・ノーテボーム『サンティアゴへの回り道』、右は河口慧海『チベット旅行記』

3-1 デュ・ソートイのサイコロ

サイコロ投げは確率的現象であるという常識的見解に対し、デュ・ソートイは、同様の結論を見越した上で、あえて、ニュートンの運動法則を厳密に解けば、確実な予測ができるはず、というラプラス的主張の検討に移る。定石通り、ポアンカレに起源をもつカオス理論を援用しつつ、その典型例・ビリヤード問題へと語り進める。

このまま、突き進むと思いきや、ポーランドの研究チームが2012年に公開したサイコロの出目の予測に関する研究成果が披露される。それによれば、テーブルが十分固く、衝突で失われるエネルギーが小さければ、フラクタルな性質が現れ始めるものの、エネルギー消失がある程度以上ならば、サイコロ投げはカオス現象ではなく、初期条件から十分予測可能であるという。これ、木のテーブルで “神がサイコロ” を振れば、ご自身は結果をお見通しということか。

サイコロ投げのカオスは海ではなく池だったのだが、なんと、その後も、最初の筋書き通り、しかも生活全般に話しを拡大して、

現在を完璧に知り得ない以上、カオス理論によって、わたしたちの未来へのアクセスは閉ざされているのだ。 (中略) カオス的でない領域では、未来を知りうる。とはいえそこまでコントロールが利かない場合もあって、知りえないこの未来がどこかの時点で確実にわたしたちの生活に影響を及ぼすのである。(『知の果てへの旅』p.92)

と書き進める。実に苦しい。ノーバート・ウィーナーのように、この世は確率微分方程式に支配されていると言えば簡単なのにと思う。ここで思い出すのは、ジェイムス・D・スタイン『不可能、不確定、不完全: 「できない」を証明する数学の力』、早川書房(2011)。

スタインのこの本、『知の果ての旅』と内容の多くが重複する。知りえないこと、できないことの数学的証明を主題とするエッセイ風の読み物だが、単行本版で 410 ページある。その後半には、なんと「転がるサイコロ : 未来を予測できないのはなぜか?」という節がある。原著は2008年の出版なので、ポーランドチームの研究結果を知らない。やや長いが、重要箇所を引用しよう。

この章の初めで、サイコロの目は予測不可能なのかどうかという問題提起をした。未来が決まっているのであれば、私たちがそれを知ることができないのはなぜか?二十世紀後半、数学に新しい分野が生まれた。のちに「カオス理論」と呼ばれるようになる分野だ。 (中略) カオスは数学と物理学の両方に見られる現象で、ある特異なタイプの決定論的現象だ。ランダムな現象は完全に予測不可能だが、カオス現象はそれとは異なり、理論的には予測可能である。カオス現象の根底にある数学法則は決定論的だ。つまり関連する方程式には解があり、現在と過去が未来を完全に決定している。問題は、カオスの法則自体が予測不可能な現象を引きおこすことではない。情報不足のせいで、その現象を私たちが予測できないことだ。(『不可能、不確定、不完全:「できない」を証明する数学の力』p.303;傍点原著)

「情報不足のせいで、その現象を私たちが予測できない」という言葉は、「中谷宇吉郎の紙」の議論にもピタリと当てはまる。神と言わずとも、技術革新後の未来人ならば予測可能かもしれない、という含みを持たせるところに凄みがある。“条件付き不可能性” は “困難” を意味する。そして、スタインは、困難と不可能を峻別する。どうやら、彼にとってポーランドチームの研究は「未知なる未知」ではなかったようだ。

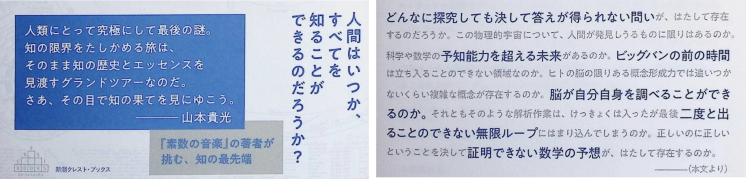

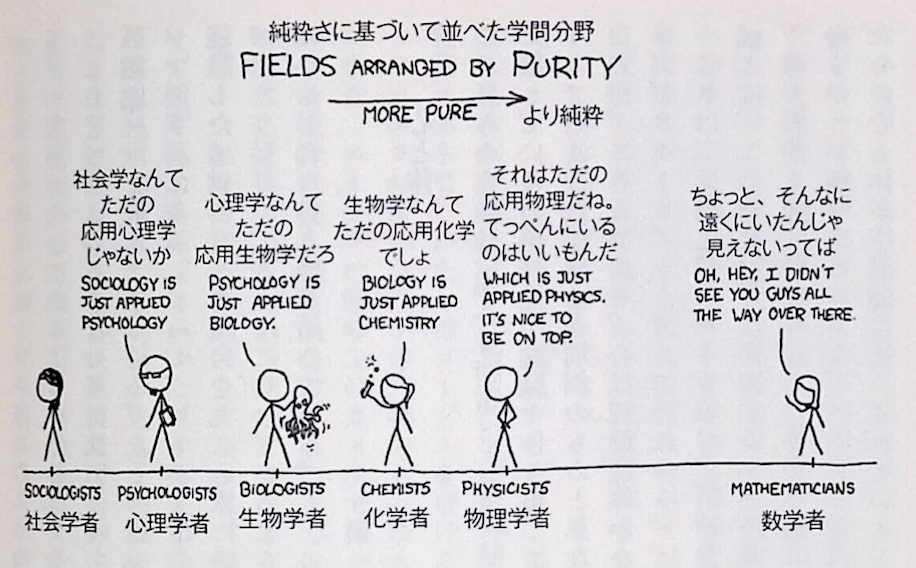

3-2 数学と数学的現象

デュ・ソートイは生粋の数学者である。「最果ての地 その六」の「心身問題」を論じた節では、物理学者を最右翼とする還元論の争いを、そのはるか右にあって、超然とした立場から眺める存在として、数学者を位置づける(下の説明図は本書p.406掲載のもの)。デュ・ソートイは、数学者として、「これらの分布の上澄みに位置するわたし(p.407)」という立ち位置を取るのである。

引用:デュ・ソーソイ『知の果てへの旅』、p.406より

「最果ての地 その七」に「科学対数学」、引き続いて「証明という名の、真理への径」という節がある。その冒頭を少し、紹介しよう。

わたしが自然科学ではなく数学を究めようと心に決めたのは、ひとつには、このような確かさを求める心——物事のほんとうのところを知りたいとう気持ち——があったからだ。自然科学では、自分たちが宇宙について知っていると思っていることも、実はデータと一致するモデルでしかない。科学的な理論であるからには、反証可能な、つまり間違っていることを証明できるモデルでなければならないのだ。 (中略) そのモデルと矛盾する新たな証拠が見つかったら、モデルを変える必要がある。つまり、科学理論はその本性からいって、常にお払い箱になる可能性があるのだ。(『知の果てへの旅』p.448)

このあと、話しは、数学には真理に到達できる “証明” という強力な手法がある、と続く。

内容から察するに、どうやら、物理学者であれ、生物学者であれ、どの分野の人間が使おうと、数学は数学者のものと考えていて、自然科学と数学を対峙させて考える人らしい。しかし、数学は、共通言語として「近代の厳密自然科学」を基礎づけるものであり、各分野の進歩のために、それぞれの流儀で使うことが許されてよいはず。物理学者は時折、数学者の理解を超える摩訶不思議な「数学」を使う。数学者は数学的現象を解明する人、とは、日本初のフィールズ賞受賞者、小平邦彦の言葉である。一方、物理学者は数学と実験によって物理学的現象を解明する人であり、根底から約束事を作り上げることを許された数学者とは出発点が違う。

数学的現象という言葉はそれが自然科学の検討対象であることを仄めかす。ところで、これについて、本書を読んで驚いたことがある。最終章、「数えきれない無限」の節、アレフゼロ以降の無限の話しで具体的説明が途切れるのだ。アレフの列の話しは “数えきれないほど多くの種類の無限が存在する” という極め付けの話しで、数学的現象の深遠を垣間見ることができる。

著者による楽しい説明を期待したのに、誠に残念である。数式を見た途端、逃げ出す想定読者への配慮と推察する。そこで、恐れ多いことだが、当サイトでは、少しだけ、話しを補おう。数式がダメな方は、“チャンネルはそのままで”、読み飛ばしてください。

大きな正の数に1を足すと、もっと大きな数が得られる。この「もとの数に1を足す」という操作をどこまでも続けて得られる “彼方” を可算無限とよぶ。この可算無限、それに1を足しても、集合として元の可算無限と同じであることを容易に証明できる。ユークリッド原論の第8公理「全体は部分より大きい」を否定してしまうのだ。この否定しがたい “事実” によって可算無限を実在するとみなして 実無限 とよび、その “濃さ” をアレフゼロ(\( \aleph_0\))という記号で表すのである。これに対して、たとえば、2に2をかけると、もっと大きな数が得られるのだが、この「もとの正数に2をかける」という操作の繰り返しが指し示す彼方(2の可算無限乗)は濃さがアレフゼロの集合より遥かに大きい。この集合を 最小非可算無限 とよび(連続体無限と書きたいが怒られそうなのでやめておく)、その濃さをアレフワン(\( \aleph_1 \))と書く。

最小非可算無限は、可算無限を可算無限乗した集合とも同じである。さらに、可算無限の可算無限乗の可算無限乗という集合を考えることができて、この集合の濃さをアレフツー(\( \aleph_2 \))と書く。この操作を繰り返して、アレフの列

\[ \aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \aleph_3, \ldots \,=\, \aleph_0, \aleph_0^{\aleph_0}, \aleph_0^{\aleph_0^{\aleph_0}}, \aleph_0^{\aleph_0^{\aleph_0^{\aleph_0}}}, \ldots \]

を得る。ところが、話しは終わらない。始まったばかりである。上の操作を可算無限回繰り返して得られる彼方の集合の濃さをアレフアレフゼロ(\( \aleph_{\aleph_0} \))と書き、さらに同様に手続きを繰り返して、つぎの列を得る。

\[ \aleph_0, \aleph_{\aleph_0}, \aleph_{{\aleph}_{\aleph_0}}, \aleph_{\aleph_{\aleph_{\aleph_0}}}, \ldots \]

このような流れで「数えきれない無限」が得られる(この話題、探訪堂が崇め奉るサハロン・シェラー先生(1945-: 現在、シェラハと訳される)がご活躍されている分野である)。

ここまでやると、この議論の創始者、ゲオルグ・カントール(1845-1918)が、師匠で保守派の代表、クロネッカーに噛みつかれるものあり得ないことではないという声も聞こえてきそうだが、、、。これが数学的現象のひとつの例で、これはこれで、恐ろしくも興味深く分野なのです。

4.国立国会図書館(NDL)個人送信サービスから

このコーナーでは、国立国会図書館/デジタルコレクションの個人送信サービス(無料)を利用して、手元端末で閲覧可能な書籍を紹介します(PC・タブレット推奨)。記事のバナー【国立国会図書館デジタルコレクション】からログイン画面に入ります。未登録の場合、そこから「個人の登録利用者」の本登録(国内限定)に進むことができます。詳細は当webサイトの記事「国立国会図書館の個人向けデジタル化資料送信サービスについて」をご覧下さい。

ここでは、本稿に関係する書籍の中から、NDLの個人送信サービスで読めるものを少し紹介しよう。

4-1 ドーキンス『延長された表現型』

▼リチャード・ドーキンス『延長された表現型: 自然淘汰の単位としての遺伝子』、紀伊国屋書店(1987)

本書は、ドーキンス『利己的な遺伝子』の続編です。この、遺伝子によって発現する「表現型」の拡張型を論じた話題の書が、国立国会図書館の個人送信サービスで読めます。ドーキンスによれば、遺伝子は利己的なので、その発現としての個体を操るわけですが、その遺伝子の生存最適化戦略メカニズムとしての拡張表現型が語られます。

4-2 高木修二他編著『岩波現代物理学講座9 原子核論』

▼ 高木修二他編著『岩波講座 現代物理学の基礎[第2版]9 原子核論』、岩波書店(1978)

物質の構造に関する知の到達点を確認できます。

4-3 林忠四郎他編著『岩波現代物理学講座12 宇宙物理学』

▼ 林忠四郎他編著『岩波講座 現代物理学の基礎 12 宇宙物理学』、岩波書店(1973)

宇宙物理学に関する知の到達点を確認できます。

5.書斎の本棚/図書館の書棚から

ここでは、比較的入手可能な書籍から、関連書籍を紹介しましょう。

5-1 デュ・ソートイ『知の果てへの旅』

■ マーカス・デュ・ソートイ『知の果てへの旅』、新潮社(2018)、pp.543

本稿のタイトル本、デュ・ソートイ『知の果てへの旅』です。科学エッセイではなく、明確な目的のもとで、人類の知の到達点から観た展望を語り尽くします。ここで語られた内容は、時代とともに、色あせてゆくでしょうが、このようなことを試みたデュ・ソーソイという旅人が存在したことは、後世に引き継がれると思います(もちろん、5年以上を経た現在でも、最先端ですが)。デュ・ソーソイの旅の聖地巡礼は、当サイト『理系書探訪』の魅力的なテーマです。

5-2 スタイン『不可能、不確定、不完全』

■ ジェイムズ・D・スタイン『不可能、不確定、不完全』、ハヤカワ文庫ノンフィクション(2012)、pp.438

著者ジェイムズ・D・スタインはカリフォルニア州立大で長年に渉って数学教育に取り組んできた研究者で、1960年代には月着陸プロジェクトに関わってきた。数理物理や経営工学にも関心があるようで、数学以外の多角的な視点から、数学の面白さを伝える解説書が数冊あります。デュ・ソートイ『知の果てへの旅』のように、「劇的な筋立て」はないものの、デュ・ソートイとは異なる切り口から、知の最前線に迫ります。

5-3 ドーキンス『利己的な遺伝子』

■ リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子(40周年記念版)』、紀伊國屋書店(2018)

遺伝子の発現としての個体ではなく、設計図としての遺伝子こそが、自然淘汰の対象であり、各個体は遺伝子の生存戦略に支配されているという理論。遺伝子は個体という乗り物に乗って未来へと向かうのです。科学理論ですから、説得力があります。40周年記念版が発売中です。

5-4 ペンローズ『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』

■ ロジャー・ペンローズ『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』、新潮社(2014)、pp.334

衝撃的宇宙論。ペンローズ自身による、「共形サイクリック宇宙論」の一般向け解説書です。この共形サイクリック宇宙論については、今回の主要テーマ、デュ・ソートイ『知の果てへの旅』の「最果ての地 その五 腕時計」でも、図入りで詳しく取り上げられています。宇宙の終わりがエントロピー最大の「熱的死」であったとすると、始まりの時点、すなわち、ビッグバンの時点では宇宙全体のエントロピーは大きかったのか、あるいは、小さかったのか? 本書『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』はその謎に迫るものです。文中の「共形ダイアグラム」は、本人以外は「ペンローズ図」とよぶことが多いもので、無限時空の表現図の一種です。ブラックホール時空をクルスカル図で表現すると、ブラックホールに落ち込んだ物体のその後の状況が直感的に把握できますが、ペンローズ図も、クルスカルの時空図と同様に、領域を4つに分割して、上にブラックホール、下にホワイトホールが現れます。本文は縦書きですが、巻末を1ページ目とする横書き専門化向けの補遺が添えられています。いずれ、当サイト『理系書探訪』でも、本格的に取り上げたいと願う一冊です。

5-5 マック『宇宙の終わりに何が起こるのか』

■ ケイティ・マック『宇宙の終わりに何が起こるのか : 最新理論が予言する「5つの終末シナリオ」』、講談社ブルーバックス(2022)、pp.374

ケイティ・マック(キャサリン・J・マック;1981-)は、暗黒物質の自己消滅と原始ブラックホール、原始ブラックホールと宇宙マイクロ波背景放射との関係などに関心をもっている宇宙論の研究者。本書のオリジナルは

- The end of everything (Astrophysically Speaking)、Simon & Schuster(2020)

単行本版は、2021年に講談社から出版されています。5つの終末シナリオは

- ビッグクランチ(急激な収縮を起こし、つぶれて終わる)

- 熱的死(膨張の末に、あらゆる活動が停止する)

- ビッグリップ(ファントムエネルギーによって急膨張し、ズタズタに引き裂かれる)

- 真空崩壊(「真空の泡」に包まれて完全消滅する突然死)

- ビッグバウンズ(「特異点」で跳ね返り、収縮と膨張を何度も繰り返す)

です。これらが、第3章から第7章の各章で詳述されます。シナリオ5ではサイクリック宇宙モデルが議論されますが、最後の最後にペンローズの共形サイクリック宇宙モデルが登場します。第8章 「未来の未来」では、今後の宇宙論(終末理論)の展開が披露されます。

5-6 ソーン『ブラックホールと時空の歪み』

■ キップ・S・ソーン『ブラックッホールと時空の歪み : アインシュタインのとんでもない遺産』、白楊社(1997)、pp.552

一般の読者に向けて書かれたブラックホール解説の決定版。A5判で上下2段組み、写真や図がふんだんに使われ、ややこしい専門用語や概念はBoxとよぶコラム内で丁寧に説明されています。目次の詳細は白楊社のホームページをご覧ください(白楊社『ブラックホールと時空の歪み』)。圧倒的です。

5-7 トノーニ『意識はいつ生まれるのか』

■ マルチェッロ・マッスィミーニ、ジュリオ・トノーニ『意識はいつ生まれるのか:脳の謎に挑む統合情報理論』、亜紀書房(2015)、pp.292

当サイト『理系書探訪』で、いずれ詳しく取り上げたい一冊です。帯のキャッチフレーズがすごいことになっています。

『利己的な遺伝子』以来の衝撃!

ずいぶん前、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』を読んで、人生観が変わるほどの衝撃と感銘を受けた私だが、それに匹敵するような読書体験をすることになった。(熊谷達也氏)/ 天才科学者が意識の秘密に迫る極上のサイエンス・エンターテインメント。

サイエンスの本ですから、地道に実験的事実を積み上げているなぁ、という感じです。中ほどに、8ページに渉って実験結果のカラー図版が添えられています。