◉ 数学だの物理だのといえば、あの変人たちの喜ぶ意味不明な概念と数式の羅列に、若き日の嫌な記憶が蘇ってくるばかり、、、。ところが、『X線からクォークまで』の著者セグレは、彼らの変人ぶり、人間的要素を辿れば、スリリングなその人生模様とともに、彼らの “仕事の中身” に近づけるといいます。孤高の研究者有り、いつの間にか “弟子たち” に囲まれる親分肌の研究者有りと実に様々。そんな人物像を描きつつ、原子物理学から原子核物理学への道のりを、多数の写真図版を駆使して精密に解き明かす、20世紀物理学者列伝の金字塔『X線からクォークまで』を、国立国会図書館/個人送信サービスで読みましょう。

目次

- 1.《インターネットで読む》* セグレ『X線からクォークまで: 20世紀の物理学者たち』、研究者列伝から理解する20世紀物理学

- 2.《インターネットで読む》* ジョージ・P. トムソン『J.J. トムソン: 電子の発見者』、波か粒子か? 電子発見を巡る攻防

- 3.《インターネットで読む》* アンドレード『ラザフォード: 20世紀の錬金術師』、錬金術師、原子核物理の黄金時代を切り開く

- 4.《インターネットで読む》* ムーア『ニールス・ボーア: 世界を変えた科学者』、相補性概念の教祖、量子力学に挑む

- 5.《インターネットで読む》* セグレ『エンリコ・フェルミ伝: 原子の火を点じた人』、理論/実験両面の至高の頂から見る光景

1.《インターネットで読む》* セグレ『X線からクォークまで: 20世紀の物理学者たち』、研究者列伝から理解する20世紀物理学

本書、『X線からクォークまで』は原子物理学/原子核物理学の黄金時代の物語です。

19世紀末、粗末ながらも自由に使える実験室を確保し、なんとか資金を調達して手作りで実験機器を整え、やがて理論に長けた若者を呼び込んでいく。そんな物理学の研究所に集う研究者たちが、積み上がる謎や難問を解明していきます。特に、原子物理学建設に係わった研究者たちのそれぞれについて、なぜその研究課題にたどり着いたのか、どのようにしてそれを解決したのか、その結果、どのような謎が新たに生まれたのか、、、そんな “仕事の中身” を、彼らと時代をともにした著者、エミリオ・セグレが臨場感をもって語ります。アインシュタイン対ボーアの対決を物語風に語ったクマール『量子革命』との併読がお薦めです。

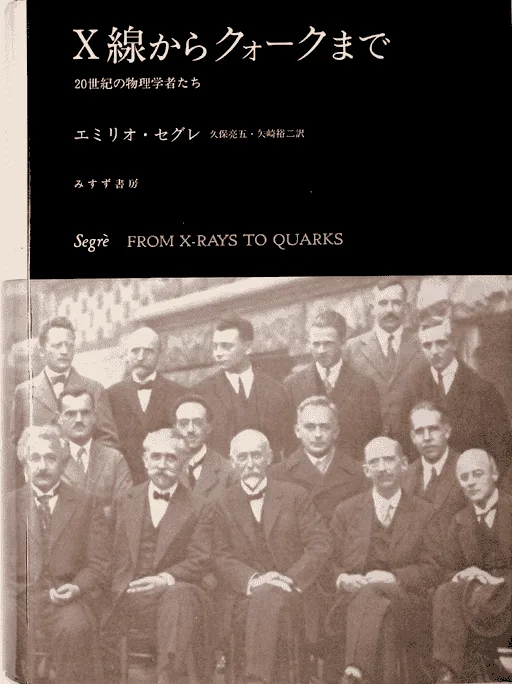

▶ エミリオ・セグレ『X線からクォークまで: 20世紀の物理学社たち』、みすず書房(1982)、pp.459

入門的な量子力学の教科書を1冊こなすと、1電子原子の線スペクトルなどについて、実験的事実を追認するための機械的で具体的な計算ができるようになります。これが、途轍もない精度で一致するのでビックリなのです。ところが、なぜ、そんな計算が例題として登場するのか理解できないばかりか、古典物理学との世界観の違いは広がるばかりで、腹の底からわかったという気にはなれません。しかし、ご安心ください。このギャップを埋め合わせる古典的名著、先輩諸氏が推薦する本に、セグレ『X線からクォークまで』があります。著者が意図した読み物として十分楽しめる一般向けの解説書に仕上がっています。今や伝説となった研究者たちが、現前に立ち塞がる謎に挑む過程をたどると、量子力学の学問としての組み立てがよく理解できるだけでなく、その面白さにも目覚めることができます。

ところで、本文は14の章から成りますが、各章、それぞれに登場人物多数で内容も濃く、また、思考の煌めきの瞬間を言葉にまとめたと思われる印象的な逸話が絶妙に配置されていて、思わず深掘りしたくなる事柄が湧き出してきます。速読や飛ばし読みには馴染まない種類の本ですが、各章ごとに味わいながら、読破されることをお勧めします。

この本、第6章までは、量子跳躍過程の無限次元行列表現(ハイゼンベルク)とか、正準量子化(ディラック)とか、エネルギーや運動量を “演算子” で置き換える(シュレーディンガー)という魔法が登場する以前の研究者たちの苦闘の物語、第7章以降は、量子力学誕生とその後の物語が展開されます。

高校程度の数式を連ねた議論は、簡潔に書かれた付録として巻末に分離されています。物理学者が、物理学を理解するとはこういうことなのかと、その流儀の一端に触れることができて、勉強になります。

まえがき

第1章 序論

第2章 H・ベクレル、キュリー夫妻、放射能の発見

第3章 新世界でのラザフォード——元素の壊変

第4章 心ならずも革命家になったプランク——量子化の考え

第5章 アインシュタイン——新しい考え方 空間・時間・相対性・量子

第6章 サー・アーネスト、ネルソンのラザフォード卿

第7章 ボーアと原子モデル

第8章 ついに本当の量子力学が現われる

第9章 奇跡の年1932年——中性子、陽電子、重水素、その発見

第10章 エンリコ・フェルミと核エネルギー

第11章 E・O・ローレンスと粒子加速器

第12章 原子核を越えて

第13章 古い切株から出てきた新しい枝

第14章 おわりに

付録1 シュテファンの法則とヴィーンの法則

付録2 プランクの黒体輻射式の模索

付録3 光量子の存在に導くアインシュタインの発見的な議論

付録4 ブラウン運動

付録5 アインシュタインによる黒体のエネルギーのゆらぎの扱い

付録6 アインシュタインによる固体の比熱の扱い

付録7 アインシュタインのAとB

付録8 イオンのe/mを知るためのJ・J・トムソンのパラボラ法

付録9 ボーアの水素原子

付録10 量子力学一口案内

参考文献/訳注/訳者あとがき/人名索引/事項索引

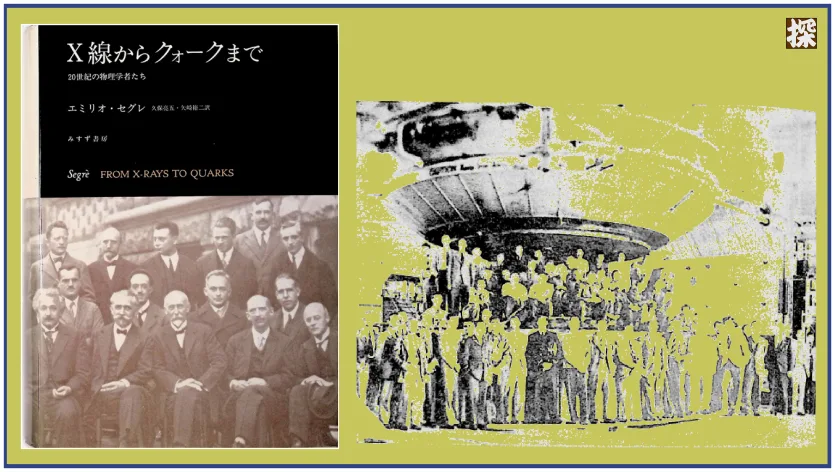

訳者は、日本を代表する統計物理学者で『ゴム弾性』の著者、久保亮五と科学史家の矢崎裕二です。1980年のある日、セグレの前著、『エンリコ・フェルミ伝 : 原子の火を点じた人』の翻訳に従事したという縁で、久保のもとに、セグレ教授から本書の原本が小包みで届き、日本での翻訳出版を依頼されたとのこと。著者のエミリオ・セグレ(1905-1989)は、ユダヤ系アメリカ人としてイタリアに生まれた物理学者。ローマ・ラ・サピエンツァ大学時代のエンリコ・フェルミ(1901-1954)のもとで物理学者として育ち、フェルミの若手研究者チーム “ラガッツィ・ディ・ヴィア・パニスペルナ(パニスペルナ通りの少年たち)” のメンバーとして多くの業績を残しました。1959年には “反陽子の発見” でノーベル物理学賞を受賞。

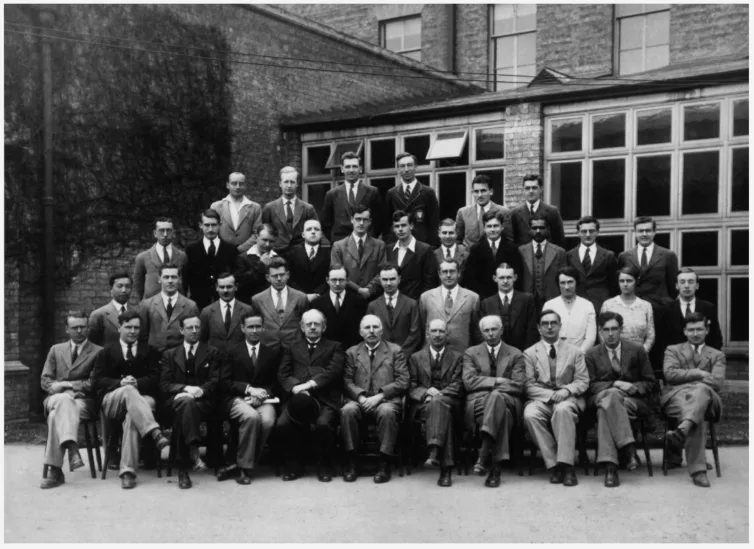

エンリコ・フェルミ(左)とラガッツィ・ディ・ヴィア・パニスペルナ+フェルミ(右)、左からダゴスティー、セグレ、アマルディ、ラゼッティ、フェルミ、撮影はセグレ

量子力学の入門的な教科書では、たとえば、解析力学におけるハミルトンの正準方程式から1次元調和振動子を解析したのち、ボーアの量子条件から導かれる「前期量子論」が語られて、水素原子のスペクトル解析への応用を確認したりします。その後,量子条件とド・ブローイの物質波との関係を瞥見しておいて、いよいよ、本物の「量子力学」に向かいます。エネルギーや運動量を “演算子” に置き換えると、アラ不思議、ド・ブローイ波を記述する方程式としてシュレーディンガー方程式が出てくるという道筋が理路整然と語られて、これより先、シュレーディンガー方程式を如何にして攻略するか、という数学的なテクニックに突入します。それを遣り切ると、不確定性や相補性という難解な概念が登場して量子論の世界に飲み込まれ、その混乱の最中、ディラック流、ハイゼンベルク流の量子力学が紹介されて、波動力学との比較が始まるのです。これらを無事に乗り越えることができれば入門が許されて、つぎは「量子電磁力学」が聳える彼方が差し示されて、さあ、登ろう、と新たな旅立ちを促されるのです。

1-1 セグレ『X線からクォークまで』、古典物理学では説明しきれない電子と放射能の謎が蓄積する(第1章〜第3章)

さて、セグレ『X線からクォークまで』です。

本書には、450名を超える人物が登場しますが、主人公格の研究者を勝手に選ぶとすれば、J.J. トムソン(1856-1940)、その門下のアーネスト・ラザフォード(1871-1937)、このふたりの大御所のもとで大成したニールス・ボーア(1885-1962)、そしてエンリコ・フェルミ(1901-1954)の4名でしょう。本書での登場回数は、他を圧倒します。

第1章は、19世紀末、1895年から1897年までになされた「4つの発見」から始まります。

- 1895年11月、W.C. レントゲン、X線を発見する

- 1896年、ピーター・ゼーマン、ゼーマン効果の発見を報告する

- 1897年、J.J. トムソン、陰極線を粒子(電子)の流れと同定する

- 1898年、キュリー夫妻、ウラン以外の放射性物質(ポロニウム、ラジウム)と放射能の発見を報告する

これらは原子の内部構造解明、すなわち量子力学の建設に一筋の光を与えるものでした。「物質は基本粒子(原子)からなる」という考えに異を唱える有力物理学者が跋扈していて “量子” という言葉も “量子力学” という言葉も存在しない時代の話しです。

レントゲンのX線は極めて波長が短い電磁波で、のちに原子や分子の構造解析に威力を発揮します。どのような物質も透過して、自分の骨まではっきり写す放射線であることから、世界中を一大騒動に巻き込みました。すなわち、X線の発見は数日のうちに世界中の新聞紙上を埋め尽くし、学者たちは興味津々の大衆に乞われての説明実験に追われたのです。

それとは対照的に、世間的注目の圏外にあった大発見がゼーマン効果。これはナトリウムのスペクトル線が磁場によって広がるという “マニア向け” の話題。発見者ピーター・ゼーマン(1865-1943)が師のヘンドリック・ローレンツ(1853-1928)に相談すると、ローレンツは古典物理学の観点からの理論解析を示します(1902年ノーベル物理学賞共同受賞)。ところがこの発見、三本を越えて分裂するスペクトル線に関しては、古典物理学では説明困難な複雑さをもつことが後に判明し、結果として、パウリの排他原理、電子スピン、光放出機構など、“量子力学” の建設にひとつの重要なガイドラインを与えることになるのです。

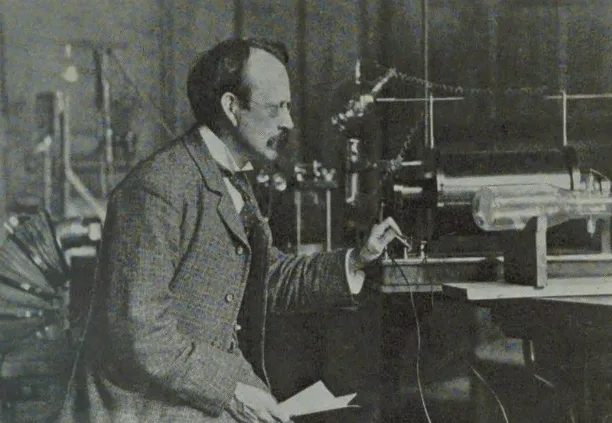

ゼーマンの発見は原子内部の電子の話しでしたが、J.J. トムソン(ジョゼフ・ジョン・トムソン)の陰極線電子は、原子を離れた自由電子の話しです。J.J. トムソンは1906年にこの研究でノーベル物理学賞を受賞しています。あのジェームス・マクスウェル(1831-1979)、第3代レイリー卿(ジョン・スコット、1842-1919)につぐケンブリッジ大学キャヴェンディッシュ研究所長として、ウィルソン、ラザフォード、アストン、ボルンなど配下から7個のノーベル賞メダルを生み出しています。

実験中のJ.J. トムソン(アンドレード『ラザフォード』、口絵より)

そもそも、陰極線が波なのか粒子なのかという大問題があり、両陣営がともに納得する結果が得られるまでの長い歴史があります。粒子派を率いるJ.J. トムソンによって気体中を運ばれる電荷が放電管内の気体の成分に依存しない同一のつぶであるという、誰もが認めせざるをえない結果が示され、その移動速度が測定されて、1899年、電子と呼ばれることになるつぶの質量が、水素原子の1000分の1ほどの値であると見積もられました(実際は約1800分の1)。

第2章と第3章は放射能の話題です。第3章の登場人物はベクレルとキュリー夫妻。ウラン放射線研究のアンリ・ベクレル(1852-1908)は、1828年から1908年にかけて一族四代で活躍した物理学者で、一家で研究室を所有していました。一方のマリー・キュリー(1867-1934)とピエール・キュリー(1859-1906)夫妻の場合、ベクレル一族とは違って、実験室の確保や放射性物質の調達に苦労したという状況が語られます。夫のピエールを事故で亡くした当時、8歳だった娘のイレーヌがのちにマリーの研究室の助手となります。

第3章に登場するアーネスト・ラザフォードはJ.J. トムソンの学生だった人で、キャヴェンディッシュ研究所の4代目所長として、門下から12名のノーベル賞受賞者を輩出します。ラザフォード自身は、「20世紀の錬金術師」とか「原子物理学の父」などとよばれました。イギリス・ケンブリッジ大学キャヴェンディッシュ研究所からカナダ・モントリオールに移った1903年までには、様々な実験結果に基づいて元素の放射性壊変の理論を確立します。放射能研究における化学者の必要性に早くから気づいて化学博士号取得者を積極的に採用し、物理/化学の両面から、アルファ線、ベータ線、ガンマ線といった放射能、原子核壊変、同位元素等の系統的な研究を推し進めます。量子力学建設の精神的支柱、ニールス・ボーア(1885-1962)はラザフォード門下の理論物理学者です。ラザフォードは多くの手紙を残していて、本文中ではその一部が紹介され、なぜ彼を「おやじ」と慕う多くの人材が集まったのかという疑問に、その人柄から迫っています。

1-2 長岡半太郎の土星型原子モデルは、本当に土星型リングをもっていた

【閑話休題】

本文は第4章から、19世紀末を離れて20世紀初頭の動向に移りますが、ここで20世紀の初めに登場した長岡半太郎(1865-1950)の土星型原子モデルを取り上げましょう。本書、セグレ『X線からクォークまで』では、長岡モデルの話題は詳しく取り扱われていません。

原子を正に帯電した球体が電子を内包すると考える J.J. トムソンの “スイカ型(ぶどうパン型)原子モデル” に対抗して、1903年12月、長岡は正電荷の原子核をもつ「有核モデル」を提唱します。アインシュタインによる原子存在の直接的証拠の提示が1905年(ブラウン運動論)、ラザフォードによる原子核発見は1911年、ヘンリー・モーズリーたちによる原子番号と原子内電子数の等価性の提唱やニールス・ボーア(1885-1962)の前期量子力学の大論文が1913年です。

一般向けの解説記事では、長岡の土星モデルでは「電子は核の周りを加速度運動(等速円運動)して電磁波を放出し、エネルギーを失ってやがて核に墜落する」という古典物理学による決まり文句が引用されて、長岡モデルの破綻は明らかだと高らかに歌い上げます。しかし、長岡が、田中館愛橘に次ぐ日本物理界の重鎮であったことを忘れてはいけません。実際、長岡モデルは惑星=衛星型ではなく、本当に土星型リングを考えているのです。ひとつやふたつではなく、円周上に等間隔に配置された多数の電子が、核の周りを旋回するというもので、電子の数が多ければ個々の電子が発する電磁波は互いに打ち消しあい、そのため系全体からの輻射は極めて微弱であるというジョゼフ・ラーモアの理論に従って軌道の準安定性を仮定します(準安定=安定的であるが結局、安定ではない)。

しかし、所詮、古典物理学の範囲内の議論ですから、確かに苦しい仮定です。ところが、ボーアによる前期量子論登場の10年前の議論とはいえ、長岡モデルのターゲットは、原子を熱すると何故、線スペクトルや帯スペクトルをもつ光を発するかとか、ゼーマン効果の理論的説明にあり、円軌道上を「定常状態」で旋回する各電子の微小振動による電磁波放出の解析にありました。中心からの距離を変える振動からは線スペクトルが、リング面に垂直な方向の振動からは帯スペクトルが発生するという発想です。なお、前期量子論では、長岡の “準安定軌道” の仮定は、“連続的には存在し得ない〈量子化された安定軌道〉が存在する” という非古典的な原理にまで昇格して “公理化” され、さらに量子化された各軌道半径の決定にプランク定数が登場することで完全な整合が得られるのです。

セグレ『X線からクォークまで』では、「一方、原子が太陽系のような構造をしている可能性を考えていた科学者もあり、その中には日本の物理学者、長岡半太郎もいたが、この考え方はまだ曖昧で、多少山気のある想像の域を出るものではなかった(本書、p.139)」と手厳しいものです。

アンリ・ポアンカレは自身の科学三部作の一冊『科学の価値』、「第九章 数理物理学の将来」の「原子とスペクトル」と題する小節において、電子振動の法則については、「まだ説明が与えられていない。これは自然の蔵する秘密のうちでも最も重要な秘密の一つだ、と私は考えている」としながらも、

日本の物理学者長岡氏は最近一つの説明を提案した。氏によれば、原子は一つの大きな陽電子とそれを取り巻くきわめて多数の小さい陰電子から成る環からできている、と言うのである。正に土星をとりまく環のようだ、というべきか。これはすこぶる興味ある試論ではあるが、まだ、これならまったく申し分ない、とはいい得ない。この試案にはもっと手を加える必要があろう。 (吉田洋一訳、ポアンカレ『科学の価値』、岩波文庫、1977、p.217;国立国会図書館デジタルコレクション送信サービスで閲覧可)

と長岡モデルを紹介しています。世界の最前線に躍り出たかにみえた長岡でしたが、「官僚的な事なかれ主義が横行」しはじめた当時の日本の物理学会では、この有核原子モデルを支持する輪が広がることはなく、やがて、本人もそれ以上の追求意欲を失っていきます。このような経験を経て、湯川中間子論では、仁科周辺の若手研究者たちが全面的に湯川をバックアップしています。

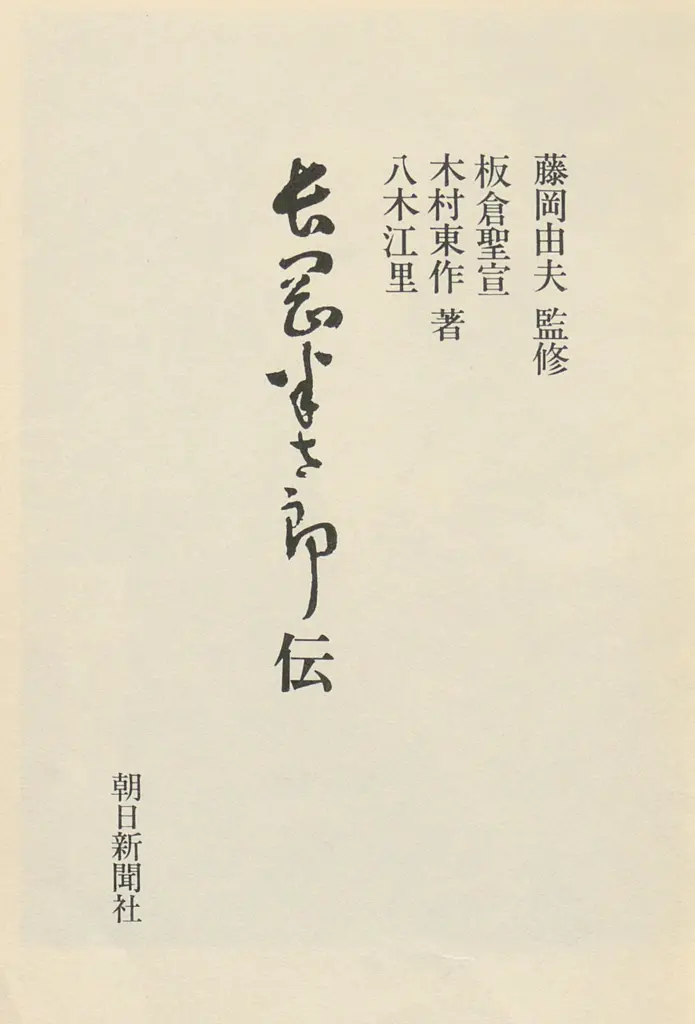

詳細は、板倉、木村、八木『長岡半太郎伝』の「第三部 土星型原子模型の提唱とその時代」にあります。大作です。2段組みで本文719ページ、付録資料が78ページもあります。物凄いのです。ところで、ハンタローファンの皆様に朗報があります。何と、本書も国立国会図書館デジタルコレクションの個人送信サービスで閲覧できるのです。

1-3 セグレ『X線からクォークまで』、エネルギー量子と光量子の登場(第4章〜第6章)

19世紀末までには、古典物理学では説明困難な “原子論” 関連の実験的事実が積み上がっていきます。その理論解析の突破口を開いたのは、頑固で保守的な古典物理学者、マックス・プランク(1858-1947)です。プランクを巡る悲喜劇は、第4章のタイトル「心ならずも革命家になったプランク —— 量子化の考え」に集約されています。

木炭製鉄から石炭コークス製鉄に転換して、鉄の時代から鋼の時代、大量生産と大量消費の時代へと進化したドイツ鉄鋼業界は、炉の小窓からの光を分光器で分解するなどして、炉内温度を精密に知る必要に迫られます。物理学では、これを “空洞輻射” の問題と呼び、ベルリンの国立物理工学研究所を中心に研究が進められていました。

すべての波長にわたって電磁波のエネルギーを完全に吸収する物体を黒体といいます。1859年、黒体を構成する物質の種類に関係なく、黒体が発する各波長の輻射の強度はその温度のみの関数となること(黒体輻射の法則)を、グスタフ・キルヒホフ(1824-1887)が発見します。黒体は架空の理想概念ですが、炉の小窓から出る空洞輻射が黒体輻射と一致することがわかってからは、その検討が本格化し、まず、実験物理学者によって精密な測定データが蓄積されていきます。

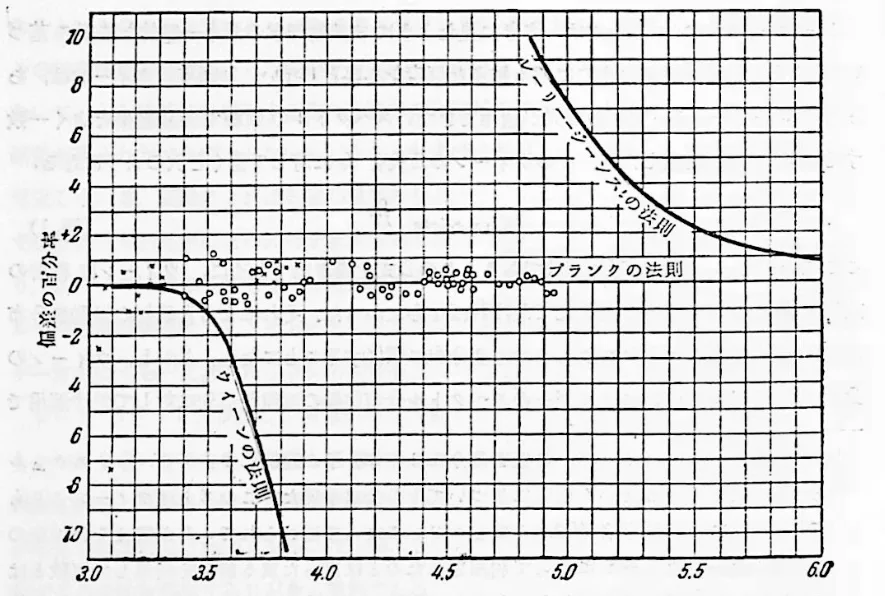

得られたデータを理論的に説明するために多くの理論物理学者が挑みますが、多くの試みは敢え無く撃沈します。生き残ったのは、シュテファン=ボルツマンの式を内包するヴィルヘルム・ヴィーン(1864-1928)によるヴィーンの式と、レイリー卿(1842-1919)によるレイリーの式です。前者は赤外領域で破綻し、後者は紫外領域で破綻しますが、それぞれの片端では見事にデーターと一致します。1905年には、ジェイムズ・ジーンズ(1877-1946)の理論的裏付けを得て、以後、レイリー=ジーンズの式と呼ばれています。

第4章の主人公、プランクが黒体輻射の研究に入るのは1897年のこと。レイリーの式が公開される前の1899年末、プランクはヴィーンの式が赤外領域で破綻するという報告を知って、直ちに全領域で実験結果と完璧に一致する内挿式を見い出します。私、探訪堂も愛読する朝永振一郎『量子力学』では、簡潔な考察ののち、

ヴィーンの式は光の純粋の粒子論を土台にし、一方のレイリー=ジーンズの式は純粋の波動論から得られる

と結論づけています。両者のギャップを埋めるのがプランクの非古典的な式という訳です。

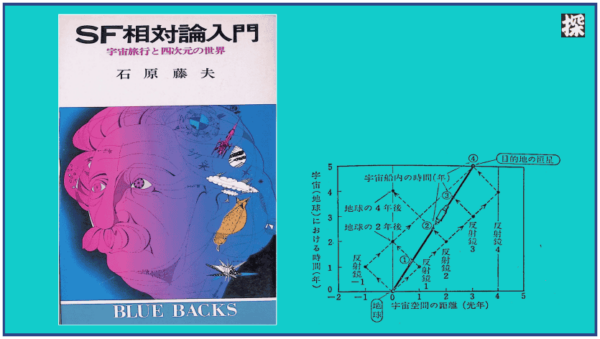

プランク公式を中央線に取ってプロットした実験データ(丸印)両側のヴィーンの式とレイリー・ジーンズの式との差に注目(シュポルスキー『原子物理学 I』、p.268より引用)

自身の内挿式の理論的裏付けを探り始めたプランクは、敵対勢力、ボルツマンの方法を止むなく使うはめとなり、さらに振動数 \(\nu\) (ギリシャ文字・ニュー)に比例する小さなエネルギー量 \(\varepsilon=h\cdot\nu\) の導入に追い込まれて、それ以外に目標到達の術を失います(当時、右辺は「ハー・ニュー」と発音されて、以後、物理学者の会話には四六時中、ハー・ニューが登場することになるのです。左辺はギリシャ文字・イプシロン)。 \(h\) はのちにプランク定数と呼ばれることになる定数です。この量の整数倍だけが意味をもつことから、のちに「量子跳躍の導入」などと讃えられ、黒体輻射理論、そして原子物理学は古典物理学と決別することになります。ところが発見者のプランク自身は、この薄気味悪い解釈に当惑し、自分の物理学の講義でこの発見に言及することはなかったといいます。まさに歯をむき出して生みの親に噛み付く生まれたての鬼子が \(\varepsilon=h\cdot\nu\) だったのです。

第5章の主人公はアインシュタイン、その1905年の驚異の3大論文(3月:光量子仮説、5月:ブラウン運動論、6月:特殊相対論)を巡る話題とその後のアインシュタインの生涯が語られます。話しの文脈から、第1論文(光量子仮説)がメインになると思いきや、冒頭では、第3論文(特殊相対論)が丁寧に扱われ、7ページののち、第1論文に帰ってきます。そこでは、プランクが「炉壁の量子化」から生み出して鬼子扱いした \(\varepsilon=h\cdot\nu\) は 《メシア》 となり、それどころか波であるはずの光自体が量子化されてしまうのです。本章の説明は意外とさらりとしていますが、若干の数式を連ねないと面白みが半減すると思ったのか、メインディッシュは巻末の付録3から7までに当てられていて、これがまた出色です。

さて、第6章は、ラザフォードが、自身の研究者人生の「最高の時代」を過ごしたモントリオール、マックギル研究所を後にして、マンチェスター大学の物理学教授に着任する場面から始まります。冒頭、ラジウムの入手に苦労するという話しが披露されます。この章のタイトルは「サー・アーネスト、ネルソンのラザフォード卿」。幾多の苦難を経て、20世紀に出現した本物の錬金術師として八面六臂の活躍をしますが、1914年にはナイト「サー・アーネスト・ラザフォード」となります。その後、ケンブリッジのキャベンディッシュ研究所長を継いで、1931年には連合王国貴族、男爵に列せられ、その称号に、生まれ故郷ニュージーランドで少年時代を過ごした町、ネルソンの名を選んで「ネルソンのラザフォード卿」となります。原子の内部は「空虚」であるが核をもつことを示し、さらに、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、同位体の研究を推し進めます。ラザフォードも土星型(太陽系型)の原子モデルを提唱しますが、その構造の安定性には係わらないと宣言します。その根源的な問題の解決は、弟子、ニールス・ボーアに委ねられるのです。

1962年6月キャベンディッシュ研究所(本書 p.150-1の写真)

1-4 セグレ『X線からクォークまで』、量子論から量子力学、原子核物理学へ(第7章〜第14章)

第7章以降、いよいよ、ボーア、ハイゼンベルク、ディラック、シュレーディンガー、パウリ、フェルミ、ローレンスなどの超大物研究者が登場して、量子力学、原子核物理学建設も佳境を迎えます。以下、印象深かった部分を抜き出して簡単に紹介しましょう。

第7章は、前期量子論、ニールス・ボーアの物語です。1911年、コペンハーゲンで自身の博士論文のディフェンスに成功したボーアは、電子の発見者、トムソンのもとで研究するべくケンブリッジに向かいます。研究所のラザフォードは、その年の5月に原子核を発見していて、太陽系型原子モデルを提唱していました。ラザフォードの人柄に接し彼ほどの学者が、モデルの安定性に踏み込まないと云う以上、この問題は古典的には解けないと確信したボーアは、原子の発するスペクトル線などの問題を一気に解決する非古典的なメカニズムをプランクのエネルギー量子 \(\varepsilon=h\cdot\nu\) の概念を頼りに探り始め、量子化された電子の軌道群という概念と電子が軌道を跳躍する際、そのエネルギー差で光が放射されるというアイデアを得ます。研究所での踏んだり蹴ったりの論争を経て鍛え上げられた理論は、1913年、のちにトリロジーと呼ばれることになる3部構成の大論文として発表されます。ボーア自身はこの理論が、やがて出現する本物の理論体系へのつなぎに過ぎないことを理解していました。その後、ボーアの量子化は角運動量を量子化したものと理解され、ゾンマーフェルトの改良を経て、シュテルンらの空間量子化などとして精緻化し、その適用範囲を拡大していきます。

第8章では、いよいよ、「本物の量子力学」が姿を現します。

ゾンマーフェルトのもとにあって、ゲッチンゲンとコペンハーゲンの間を行ったり来たりしていたウェルナー・ハイゼンベルク(1901-1976)は、ニールス・ボーアとの対話を重ねます。そして、観測にはかからないボーアの軌道という概念を捨て、観測にかかる量だけで量子現象を記述するべきだと考えます。そして、学友のウォルフガング・パウリ(1900-1958)などの助力を得て、1925年、行列力学を世に問います。一方、その年の9月上旬、ケンブリッジ大学で学位論文に取りかかっていたポール・ディラック(1902-1984)のもとに、指導教官のラルフ・ファウラーからハイゼンベルク論文の校正刷が封書で届きます。その校正刷を読み解く中で、ディラックはポアソン括弧式の非可換性に着目した量子化条件を発見し、独自の理論体系の構築に取り掛かるのです。

ハイゼンベルクの無限次元行列は、手法の違いから当時の物理学者にとっては脅威そのものでしたが、同時期、古典物理学で馴染みの深い波動力学の観点からの理論構築が進行していました。1926年1月、エルヴィン・シュレーディンガー(1887-1961)の歴史的な第1論文「固有値問題としての量子化」が受理されています。この20世紀を代表する大論文のきっかけを作ったのは、意外なことにフランス貴族、ルイ・ド・ブローイ公爵でした。ド・ブローイは光が粒子でもあり波動でもあるならば、電子なども同様の二重性をもつとの考えから、プランクの法則 \(\varepsilon=h\cdot\nu\) とアインシュタインの法則 \(\varepsilon=mc^2\) の同等性に思いを馳せていました。この物質のド・ブローイ波の概念からシュレーディンガー方程式が誕生するのです。

第9章以降、量子力学は怒濤の展開を見せます。ジェームス・チャドウィック(1891-1974)による中性子の発見を皮切りに、重水素などが次々と発見されるのです。電荷素量測定の油滴実験で有名な米国のロバート・ミリカン(1868-1953)は、自身の研究の宣伝と巨額の資金集めに長けた「遣り手」として有名でしたが、そのミリカン指揮下で霧箱を使った宇宙線観測を行っていた弟子のカール・ D・アンダーソン(1905-1991)は軌跡の中に陽電子を発見します。アンダーソンの発見の後、世界中の研究者がそれ以前に撮影した霧箱写真の中に同様の性質をもつ軌跡を見いだすことになるのですが、なぜ、アンダーソンたちにだけ「陽電子」が見えたのか、納得できる簡潔な説明があります。その後、このグループは新しい素粒子の発見で顕著な業績を残していきます。なお、本文中、セグレから見たアメリカンスタイルの研究手法がいろいろと論じられており、また、楽しいエピソードも満載です。

第10章では、著者セグレが所属していたエンリコ・フェルミの研究チームの動向、第12章では日本の研究グループの動向から、湯川中間子の話題が取り上げられます。中間子論については、わずか1ページで湯川の発想の詳細が要約されていて読みごたえがあります。核力の作用半径が極端に小さいことから、粒子の放出と吸収の時間差に生じる「エネルギー保存則の破れ」は不確定性原理からは「確認しようがない」、という記述には、随分と驚いたものです。そのときは、自然そのものですら確認のしようがない、と解釈したのですが、一般的には “そのような現象は不確定性原理から許される” とすると思っていました。こんな書き方もあるのですね。

2.《インターネットで読む》* ジョージ・P. トムソン『J.J. トムソン: 電子の発見者』、波か粒子か? 電子発見を巡る攻防

量子力学関連の書籍の多くを、今では、国立国会図書館デジタルコレクションの個人送信サービスで読むことができます。それが膨大な数に及ぶため、選ぶのが一苦労という読者も多いのでは、と思います。量子力学史でいえば、本稿のタイトル本『X線からクォークまで』では間に合わないという読者向けの専門書として、ヤンマー『量子力学史(全2巻)』や武谷三男『量子力学の形成と論理(全3巻)』などがあります。それぞれの研究者の評伝や追悼論説集では、以下で紹介する4人の他、ハイゼンベルク、シュレーディンガー、ディラックの評伝も数種類、閲覧できます。

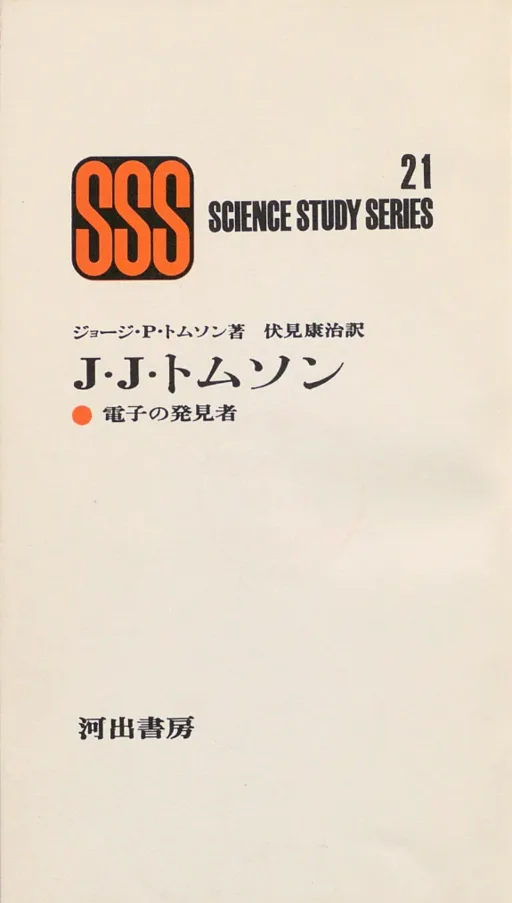

さて、ここでは、セグレ『X線からクォークまで』の主人公核4名のひとり、J.J. トムソンの評伝から、その息子で、1937年ノーベル物理学賞受賞者のジョージ・パジェット・トムソン(1892-1975)による魅力的な本を紹介します。

実験装置の図が豊富で、その説明も秀逸です。父は JJ(ジェイジェイ)、息子は JP (ジェイピー)と呼ばれていたようです。JPは電子の波動性を証明して、ルイ・ド・ブローイの物質波の理論を裏付けた人です。

本書、JJの思索と実験を辿りながら、原子の実在が確信される前の時代に、なぜ、原子より、はるかに小さく軽い電子の存在が確認されたのか、あるいは電子の正体そのものに迫ります。もちろん、キャベンディッシュ研究所の牧歌的な日常風景の貴重な記録にもなっています。

▶ ジョージ・P・トムソン『J.J.トムソン : 電子の発見者』、河出書房 現代の科学21(1969)、pp.269+3

3.《インターネットで読む》* アンドレード『ラザフォード: 20世紀の錬金術師』、錬金術師、原子核物理の黄金時代を切り開く

セグレ『X線からクォークまで』の主人公核4名の評伝、二人目はアーネスト・ラザフォードです。ラザフォード(「おやじ」)はいくつかの研究所をわたりながら研究を続け、その人柄と影響力の大きさから、各地で研究者を惹き付けて、斜面を転がる雪達磨のように研究グループを巨大化していった伝説の人物です。巨大実験装置を有する現在の数千人規模の巨大素粒子プロジェクトの萌芽といったところでしょうか。

著者、エドワード・ネヴィル・ダ・コスタ・アンドレードは「おやじ」に選ばれた研究者のひとりで、文学的才能にも恵まれた「詩人」です。なんと、あのH. G. ウェルズの親友であったという伝説も残っています。さて、本書はラザフォードの遍歴に合わせた目次構成をとっています。参考までに、その遍歴をまとめておきましょう。

- ニュージーランド時代:1871-1894(第二章)

- ケンブリッジのキャベンディッシュ研究所時代 1895-1898(第三章)

- モントリオール、マックギル研究所時代 1898-1907(第四章)

- マンチェスター時代 1907-1919(第五章)

- ケンブリッジ時代 1919-1937(第六章)

なお、上のリストにない第一章「ラザフォード青年時代の世界」では、19世紀末から20世紀初頭における世界の物理系、工学系の研究所の様子を伝えています。ベル研究所もウェスチングハウスの研究所もコダックの研究所も存在しない世界で、政府機関でさえ国立物理学研究所のような研究所を設置していないし、それは軍事部門でも同じ事情だったということです。ラザフォードは、巨大な研究組織を作り上げてまとめ上げるとは、こういうことなのだということを身をもって示したわけです。本書は、そんな「おやじ」の魅力に迫ります。

▶ エドワード・N・ダ・C・アンドレード『ラザフォード: 20世紀の錬金術師』、河出書房現代の科学6(1967)、pp.276

4.《インターネットで読む》* ムーア『ニールス・ボーア: 世界を変えた科学者』、相補性概念の教祖、量子力学に挑む

セグレ『X線からクォークまで』の主人公核4名の評伝、三人目はニールス・ボーアです。ニールス・ボーアの評伝といえば、アブラハム・パイス『ニールス・ボーアの時代』が有名ですが、国立国会図書館の個人送信サービスでの閲覧はできません。その昔、古書まつりで入手して大喜びした

- S. ローゼンタール編『ニールス・ボーア: その友と同僚よりみた生涯と業績』、岩波書店(1970)

は、冒頭、湯川秀樹が、この訳書のために「ニールス・ボーアと二十世紀の物理学」という一文を寄せています。錚々たる研究者が名を連ねた論説集に仕上がっています。この本書、現在は個人送信サービスで閲覧できます。恐るべき時代になったものです。

さて、ここで紹介する書籍は、科学史家のルース・ムーア(1903-1989)によるボーアの評伝で、二段組み、全323ページの大作。ボーア家や研究所メンバー、そして、ジョン A ホイーラーに取材しています。たとえば、1913年の三部作の成立過程を述べた第四章では、議論に加わったさまざまな研究者の見解とボーア自身の思索のあとが克明に記録されています。本書全体から得たことといえば、ボーアはそもそも科学思想家として生まれて出て、たまたまそれが原子物理学の黄金時代だったことから、量子力学の建設に係わったということでしょうか。他の研究者とはやや趣が異なります。まさに、相補性概念の教祖の生涯を辿っていた、という感想をもちました。

▶ ルース・ムーア『ニールス・ボーア: 世界を変えた科学者』、河出書房(1968)、pp.323+3

5.《インターネットで読む》* セグレ『エンリコ・フェルミ伝: 原子の火を点じた人』、理論/実験両面の至高の頂から見る光景

セグレ『X線からクォークまで』の主人公核4名の評伝、最後の四人目はエンリコ・フェルミです。本稿のタイトル本、『X線からクォークまで』の著者の傑作

▶ エミリオ・セグレ『エンリコ・フェルミ伝』、みすず書房(1976)、pp.379

を紹介しましょう。

エンリコ・フェルミと聞いて、思い浮かべることといえば、まずは「フェルミ=ディラック統計」でしょうか。つぎは、 核分裂の連鎖反応の実証実験、、、。ところが、本書からの印象は、それとは異なるもので、ガリレオ以来の偉大なる歴史をもつ「イタリア物理学の再興」に生涯をささげた人物というものです。本書は、

イタリアの物理学におけるフェルミの影響力はといえば、これはどんなに言っても過大評価とは云えないほど大きなものである。彼はイタリアを、物理学の世界における後進国から最重要な地位にまで、急速に引き上げる動きの土台を作った人であった。 (同書、p.293)

という言葉で結ばれています。現在、イタリアの研究者の影響力は目を見張るものがあります。

さて、本書の本文は、エミリオ・セグレが書いているだけあって、思索の経緯など、かなり具体的なものです。フェルミと行動を共にしたことから、文中の「私」はセグレです。イタリア物理学再興の影の立役者は、オルソ・マリオ・コルビーノ(1876-1937)です。物理学者であり、フェルミと出会ったときは上院議員でもありました。フェルミは、そのコルビーノが1926年に新設したローマ・ラ・サピエンツァ大学の物理学教授職に就き、フェルミの弟子第一号としてセグレが加わります。本文では、ラガッツィ・ディ・ヴィア・パニスペルナ(パニスペルナ通りの少年たち)の日常に触れることができます。また、研究者によるフェルミの印象などの一次資料が満載です。たとえば、ハンス・ベーテは、ミュンヘンのゾンマーフェルト学派の込み入った流儀とフェルミの簡潔を尊ぶ流儀の違いを具体的に語っていて、フェルミの人柄に触れることができます。

本文は、年代ごとの5章構成ですが、付録として、フェルミ自身の手になる

1 エンリコ・ペルシュへの手紙

2 中性子の衝撃によってつくられた人工放射能

3 コロンビア大学で何が起こったかー原子力計画のあけぼの

4 人類初の連鎖反応原子炉の開発

が添えられています。