◉ 現生動物の骨格に類似する “石の骨” が地中から掘り出されることは古代から知られていました。これら “発掘物” は海に消えたアトランティスの遺物か、あるいは “土の造形作用” の仕業か。答えは “マンモスの同定” で知られる比較解剖学者ジョルジュ・キュヴィエの1790年代の研究で初めて与えられました。パリの地にかつて象がいたと人々は色めき立ちますが、1820年代、それを遥かに超える騒動が巻き起こります。本書は、対応種が現生しない超巨大爬虫類絶滅の事実に食い下がった化石狂の医師、ギデオン・マンテルの過酷な生涯を綴った評伝です。

進化論は、近代厳密自然科学を支える精神は “ゆらぐこともある” 、という事実を詳しく追跡できる格好の分野で、際どい話題の宝庫です。神の意志と自然科学探求のはざまに揺れるそのような話題を真剣に巡りたいと思い、ポツリポツリと畑違いの進化論を勉強しています。到達目標は木村資生先生の中立進化論なのですが、遠い彼方に霞んでます。ところで、集団遺伝学のロナルド・フィッシャー(1890-1962)には少々馴染みがあるものの、そもそも、チャールズ・ダーウィン(1809-1882)が何故あのような進化論に到達したのかなども知りたくなり、その足跡を辿ると、カール・フォン・リンネ(1707-1778)という博物学者や、ウィリアム・スミス(1769-1839)という土木技師、ジョルジュ・キュヴィエ(1769-1832)という比較解剖学者で、今では古生物学の始祖として祀られる研究者の話しがでてきます。ある初秋、キュヴィエ探索の途上、ふと、キュヴィエが「マンモス」なら「恐竜」はどうだろうなどと思っていると、あるんです。大阪四天王寺の古本市などに行くと、まれに、恐竜の本が。しかも200円均一の大箱の中。人波の背後から腕を伸ばして掘り起こし、ようやくゲットすると、ご常連らしき大ベテランさんが振りかえって、「おやおや、恐竜かい」と吹き出さんばかりのあきれ顔を返されたことを思い出します。古本市の理系は肩身が狭い!

恐竜発見に関する本は、児童書では夥しい数に及びますし、一般向けポピュラーサイエンス本でも相当数あります。最近のものでは、ここに紹介する、デニス・R・ディーンの『恐竜を発見した男: ギデオン・マンテル伝』の他、デボラ・キャドバリーの『恐竜の世界をもとめて』などもあります。やや古いものでは、恐竜研究の第一人者、エドウィン・H・コルバートの『恐竜の発見:よみがえる前世紀動物』などがあります。読み物としての面白さは、ストーリーテラーであるキャドバリーのものが他を圧倒するように思います。ディーン『恐竜を発見した男』は、ギデオン・マンテルの生涯に話題を絞ったうえで、話しの劇的な展開を抑えて描写していますが、新資料の読み込みによって、細部の正確性を追求した労作で、恐竜発見史に関する疑問点解消の際は、頼れる第一級資料となることでしょう。

なお、この分野の概略を手っ取り早く知りたいという場合には、当サイトの次の記事で紹介した、ビル・ブライソン『人類が知っていることすべての短い歴史』の5章「石を割る者たち 」と6章「科学界の熾烈な争い」の一読をお勧めします。

たとえば、ディーン『恐竜を発見した男』の主人公、ギデオン・マンテルについては、かなり辛辣で、

古生物学の歴史のなかで、メアリー・アニング以上に不遇をかこった人物を思い浮かべるのはむずかしそうだ。しかし、じつのところ、ひとり、それにごく近い境遇に甘んじた人間がいた。名はギディアン・アルジャノン・マンテル。サセックス州の田舎医者だった。/ ひょろりとした体つきで、性格は欠点の塊のような —— うぬぼれ屋で、自己陶酔型、口やかましく、家族を顧みない —— 男だったが、古生物学に一身を捧げた愛好家として、マンテルの右に出るものはいなかった。夫思いでよく気がつく伴侶を得た点では、運のいい男でもある。 (ビル・ブライソン『人類が知っていることすべての短い歴史』、単行本版、NHK出版、2006、p.127-8より引用)

などと紹介していて、他書ではお目にかかれない貴重な情報が得られます(他の登場人物についても、典型的なエピソードを添えて活写しています)。

これに対し、キャドバリー『恐竜の世界をもとめて』では、故郷の町で神童扱いされていたという若き日のギデオン・マンテルを

「学習面での並はずれた忍耐力と飲み込みの速さ」は傑出していた。(中略) 地元の記録によれば、「すらりと背が高く、気品に満ち」、また、「頭脳明晰、雄弁の才」にも恵まれていた。(さらに、中略)『サセックス・ガゼット』によれば、一種のカリスマ性もそなえていたようだ。「ギデオン・マンテルは俳優のように魅惑的な個性を持っていた。力強い声、明瞭な発音、心地よい音楽的抑揚、それらを武器に聴衆を虜にすることができた」 (デボラ・キャドバリー『恐竜の世界をもとめて』、無名舎、2001、pp.39-40より引用)

と英雄扱いです。

一方、ディーン『恐竜を発見した男』は、このような人物描写を省略して、マンテル自身の視点から、恐竜の謎に挑む学究としての生涯を淡々と語ります。 ただし、その背後には、マンテルの人生の年譜のそれぞれについて、マンテル自身の意志や意図を読み取ろうとする著者、デニス・R・ディーン自身による謎解きの過程や葛藤が隠されていて、そのような意味でも、読みごたえある一冊になっています。

目次

- 1.ディーン『恐竜を発見した男: ギデオン・マンテル伝』、荒唐無稽な絶滅種《イグアノドン》は如何にして世に受け入れられたか?

- 2.キャドバリー『恐竜の世界をもとめて』、恐竜を巡る19世紀の男達の死闘を描く英国ベストセラーノンフィクション

- 3.《ネットで読む》* ウィルフォード『恐竜の謎』、キュヴィエからダーウィン、そして20世紀恐竜学者たちの謎解きを追う

- 4.小畠郁生偏『恐竜学』、恐竜学の学術書にして恐竜研究者養成を志向した教科書

- 5.《ネットで読む》* コルバート『恐竜の発見』、恐竜学史を解き明かす古典的名著

- 6.グールド『ワンダフル・ライフ: バージェス頁岩と生物進化の物語』、奇妙きてれつ、妙ちくりんな化石動物の謎に挑む

- 7.ダン『アリの背中に乗った甲虫を探して』、スワンメルダム、レーウェンフック、リンネ、、、地球の生物圏を探究する人々の物語

1.ディーン『恐竜を発見した男: ギデオン・マンテル伝』、荒唐無稽な絶滅種《イグアノドン》は如何にして世に受け入れられたか?

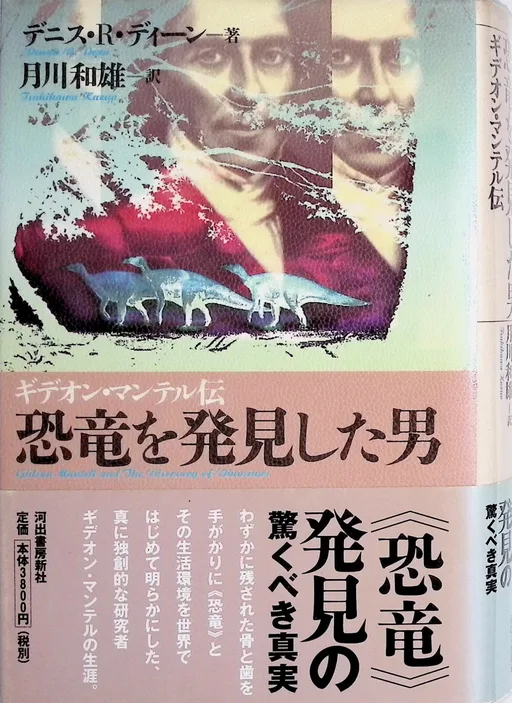

▶ デニス・R・ディーン『恐竜を発見した男: ギデオン・マンテル伝』、河出書房新社(2000)、pp.490

“《恐竜》の発見” という言葉は、〈恐竜〉や〈進化〉という言葉が存在しなかった時代、掘り起こされた太古の石の造形物が何であるかを突き止め、学者たちや宗教家たちの幾多の反論を乗り越えて、かつてこの世界に棲息し、そして絶滅した《巨大爬虫類》のものであることを万人に認めさせた、というほどの意味です。

著者、デニス・R・ディーンはウィスコンシン大学パークサイド校の英語学・人文科学教授で、本書刊行当時の1999年にはすでに退官しています。大学のホームページ等を当たりましたが、生没年等のデータは得られず、経歴は謎です。本書の他、『ジェームズ・ハットンと地質学史』、『コールリッジと地質学』、『ロマン主義的風景:イギリスにおける地質学とその文化的影響、1765-1835』などの著書があります。主人公、ギデオン・マンテルの残した手稿や書簡などの膨大な資料は、息子ウォルターが、マンテル家崩壊後に単身移住したニュージーランドの地に持ち帰りました。そして、ウォルターの死後、妻からウェリントンのアレクサンダー・ターンブル図書館に寄贈されました。著者ディーンはそれらの資料や、世界各地に散在するギデオン・マンテルの書簡などを綿密に調査して本書を書き上げたとのことです(1986年に予定されていた出版は10年以上先送りされて1999年になりました、、、かなり細部にこだわったようです)。

ここで、本書の細密な描写に眩暈を起こしはじめた読者に朗報があります。

本文の最後(p.410-412)に「ギデオン・マンテル年譜」が添付されています。また、「訳者あとがき」には、各章の要約が添えられています(p.414-421)。意外と詳しく書かれていて、マンテルが巻き込まれた論争の要点の解説などもあって重宝します。本文との併読がお薦めです。

1.1 物語の背景

物語の舞台は18世紀後半から19世紀前半のイングランド。ざわつきの収まらない “自然史界隈” に、圧倒的な観測事実と説得力で革命を起こし、世界を論争の渦に巻き込んだダーウィン『種の起源』の刊行は1859年です。

ディーン『恐竜を発見した男』の主人公、英国の外科医、ギデオン・アルジャノン・マンテルは、地中から掘り出されたある種の〈発掘物〉に魅せられ、熱狂のあまり、やがて “化石狂” となって平和な家庭も崩壊、家族から見放され孤独な窮乏生活に沈んでいきます。

この “発掘物” は英単語「フォッシル」のもともとの意味の和訳で、鉱物、結晶、化石、遺跡など “地中から掘り出されたものすべて” を含む単語でした。その時代、特に化石に限定する場合は「フィギュアド・ストーン(形を成す石)」などとしました。後に、「フォッシル」は、もっぱら “化石” という意味で使われることになります。

大抵の場合、“発掘物” は個体のほんの一部であることが多く、それらを集めても、どれとどれが同一個体のものであるかを特定するのも容易ではありません。それどころか、そもそも、身のまわりの生きた生物個体を分類して、その類型に科学的根拠に基づく名称を与えるという「動植物の命名規約」ができあがるのは、スウェーデンの博物学者、カール・フォン・リンネ(1707-1778)の時代です。さらに、その基本単位としての “種” という概念の精密な定義は、エルンスト・マイヤー(1904-2005)の『系統学と種の起源(1942)』を待つ必要がありました。

一方、われわれの足下に存在する、地下の地層について、

同じ地層はつねに同じ順番であらわれ、その地層からはつねに同じ、特定の化石が発掘される (サイモン・ウィンチェスター『世界を変えた地図: ウィリアム・スミスと地質学の誕生』、早川書房、p.157より)

という “層序学的な発見”(示準化石による年代決定法の発見)を行い、さらに、英全土の地質図を作ったのは、土木技師、ウィリアム・スミス(1769-1839)でした。本書、『恐竜を発見した男』では、スミスとその層序学の基本原則の話題は、序盤(p.41)には登場します。このスミスの “層序学” は、ジョルジュ・キュビエなど、初期の古生物学者たちに決定的な影響を与えます。

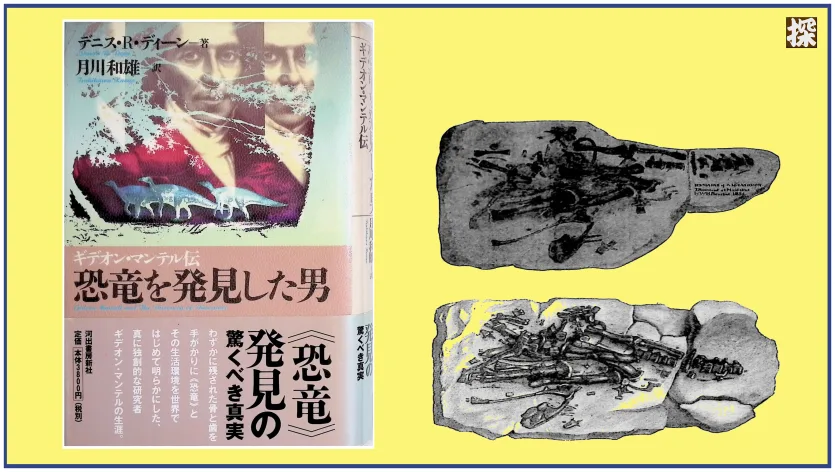

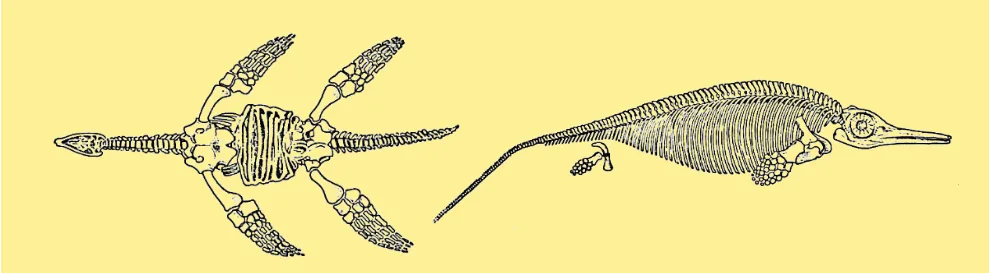

本書にも登場するメアリー・アニング(1799-1847)は、大抵の “恐竜発見史” にも、その冒頭で登場する有名な化石掘り名人です。一家はイングランド南部海岸で、観光客に化石の珍品を売りつけては貧しい家庭を支えていました。一帯はのちに化石海岸と呼ばれる地域で、彼女が12歳のときにはイクティオサウルスの全身化石を、22歳のときにはプレシオサウルスの幼獣化石を発見して、英国科学界は色めき立ちます。

右:イクティオサウルス、左:プレシオサウルス(サイモン・ウィンチェスター『世界を変えた地図: ウィリアム・スミスと地質学の誕生』、早川書房、p.134より)

本書の目次を確認しておきましょう。

1 キャッスル・プレース

家系/徒弟時代

2 発掘学

目標に向けて/ロンドンへ向けて/ロンドンにて/層序学

3『サウス・ダウンズ化石誌』

ライエル/最初の著作/反響

4 イグアノドン

歴史的背景/メガロサウルス/イグアノドン/奇跡の年

5 サセックスの地質

余波/『サセックス地質図譜』/歴史的な意義/ギデオンの博物館/研究仲間たち

6 ヒラエオサウルス

爬虫類と選挙法改正/新種の恐音/出版業者たち/新たな著作

7 オールド・スティーン

ブライトンの魅惑/新たな博物館/講義/メイドストーン・イグアノドン/気違いホーキンズ/化石魚類/ライエルの権勢/リチャード・オーウェン/地質学の論争

8 地質学の驚異

新たな協会/前兆/予言/六回の講義/応急処置/『地質学の驚異』

9 クレセント・ロッジ

別離/回復/マンテルとオーウェン/オーウェン化石爬虫類を論ず/オーウェン恐竜を論ず

10 創造のメダル

新たな論題/巨鳥モア/『創造のメダル』/進歩をともなう変化/『創造の自然史の痕跡』/家さがし

11 チェスター・スクエア

ワイト島/ルーイスへの散策/チャールズワースのジャーナル/『地質学の驚異』 第六版/復元されたイグアノドン

12 化石とその教え

ペロロサウルス/『化石図録集』/最後の著作/マンテルとオーウェン/テレルペトン論争

エピローグ:ノーウッド・パーク

謝辞/編集上の覚え書/ギデオン・マンテル年譜/訳者あとがき/注/索引

さて、本書です。

登場人物多数ですが、重要人物には肖像画が添えられて、簡単な人物像の説明もあります。最重要な人物を3名挙げよ、と言われれば、つぎの3名でしょう。

- ジョルジュ・キュビエ(1769-1832)

比較解剖学者、博物学者で古生物学の始祖、マンモスの化石の同定者。マンモスたちはどこに消えたのか。移動し今も生きているか、姿かたちを変えたか、あるいは絶滅したか。キュビエは “絶滅” という答えを導きます。 - ギデオン・マンテル(1790-1852)

本書の主人公でイグアノドンが絶滅した巨大爬虫類であることを同定した外科医、古生物学者。 - リチャード・オーウェン(1804-1892)

マンテルの天敵であり、ダーウィン進化論の最強の攻撃者でもある。しかし、「恐竜目(亜目)」の提唱者として評価される比較解剖学者。奇怪な言動から王立協会などを追放される。

ここで、「化石を同定する」とは、その化石がどのような生物であったかを、観察事実に基づいて明らかにすることです。

1.2 化石狂の外科医、ギデオン・マンテル(第1章〜第6章)

物語は、イングランド南東部の地質学的な特徴や恐竜学におけるギデオン・マンテルの業績の概略、マンテル家の家系説明から始まります。ギデオン・マンテルが暮らしたイングランド南東部は、後期ジュラ紀から白亜紀の地層が露出する地域で、少年期、すでに、彼はその地層から掘り出される太古の造形遺物(化石)の発掘収集家になっていました。

ギデオン・マンテルは、宗教対立によって没落した名家の末裔で、片田舎の靴屋の息子として簡素な教育を受けた後、15歳のとき、近隣の開業医で外科医のもとに “徒弟” として住み込み生活を始めます。その後、希望して、ロンドンでの半年間の本格的な医学教育を終えて、1811年春、正式に外科医、産科医となり、師匠と共同経営で地元、サセックス州ルーイスのキャッスル・プレースで開業します。師匠も化石の収集家でした。

当時、マンテルが集めた化石、アンモナイトは「石と化したヘビ」と見做されていて、地元では、聖書に書かれた大洪水で運ばれてきたと考えられていました。アンモナイト以外の化石は単に “造形遺物” と扱われていました。1811年秋、マンテルは、ロンドンに著名な地質学者で外科医のジェームズ・パーキンソン(1755-1824)を訪ねて “化石の意味の探求” に目覚め、ウィリアム・スミスの層序学を踏まえた古生物学者としての活動を本格化します。〈パーキンソン氏病〉の提唱で有名な研究者本人ですが、実は、化石の収集家でもあり、豪華本、『前世界の生物化石』というマンモス以後の同定済み大型脊椎動物化石の網羅的な図譜の著者でもありました。

パーキンソン『前世界の生物化石(全三巻)』は高価なため手が出ませんでしたが、キャッスル・プレースでの初めての患者、ウッドハウスからこの豪華本を贈られます。さらに、娘メアリー・アン・ウッドハウスとの結婚にも漕ぎ着きます。多忙極める外科医、産科医としての仕事の合間に行なう化石蒐集や処女作『サウス・ダウンズ化石誌』の執筆にも、妻メアリー・アンは協力的で、同書に掲載された多数の図版を仕上げています。マンテル家には、多数の巨大な大腿骨や脊椎骨、歯などの化石が集められていきますが、その正体を探るべく、多忙な医業の合間をぬって、多くの書籍を調べ、また、専門家を訪ね歩くことになります。

- 『サウス・ダウンズ化石誌』(1822)

- 『サセックス地質図譜』(1826)

- 『南東イングランドの地質学』(1833)

- 『小石についての所見』(1836)

- 『地質学の驚異』(1838)

- 『創造のメダル』(1844)

- 『微小動物に関する所見』(1846)

- 『ルーイスをめぐる一日散策』(1846)

- 『ワイト島をめぐる地質調査』(1846)

- 『化石図録集』(1850)

- 『化石とその教え』(1951)

ギデオン・マンテルと言えば、〈イグアノドン〉とよばれることになる化石の正体を明らかにしたことで有名です。1820年代初頭には、数点の特異な歯の化石を所持していて、それはメアリー・アニングが掘り出したイクティオサウルスやプレシオサウルスのような水棲生物ではなく、巨大な草食爬虫類の歯であることを直観します。巨大な大腿骨からはそのような手がかりは得られず、歯の化石に注目したことが卓見だったのです。そこで、古生物学の権威、ジョルジュ・キュヴィエの意見を仰ぎますが、キュビエはそれがサイのような四足歩行の哺乳類のものであると断定します。ここからが、マンテルの恐竜発見物語の最大の見せ場で、キュビエや地質学会の面々、並み居る専門科の否認にも怯むことなく、やがて、専門家の協力を得て、現生のイグアナの歯との強い類似性を見いだします(ただし、大きさは20倍)。その報告を大御所キュビエが承認したことで、マンテルは一躍、古生物学の新進気鋭の研究者として、世に受け入れられるのです。陸棲の〈恐竜〉が世に受け入れられた瞬間です。

1826年のマンテルの著作『サセックス地質図譜』は、化石爬虫類を専門的に扱った最初の書物となりました。1829年には、キャッスル・プレースの家を改築して、膨大な化石コレクションの一般公開を始めます。また、1831年には、「爬虫類の時代」という表題の論文を公開します。そのなかで、マンテルは

現代の地質学者の研究が光を当てた多数の興味深い事実のなかには、次のような発見以上に奇異で際立ったものはない。すなわち、恐ろしいほど巨大な卵生の四足動物が地球に棲んでいた時代があったこと、そして、人類が登場する以前は爬虫類が創造主たちだったことである。 (本書、pp.167-8より引用)

と述べて、さらに、各地層ごとに地球を支配した動物の変遷を明らかにします。

1831年と32年は、南アジアで発生したコレラが西ヨーロッパでパンデミックを起こした年で、1932年5月には、それによってキュビエが死去します。この年、マンテルは、新種の恐竜〈ヒラエオサウルス〉の発見しますが、発見から分析、同定に到る状況が詳しく書かれています。

1.3 恐竜博士、ギデオン・マンテル(第7章〜第12章)

さて、本書の後半です。

地質学、古生物学者として認められ、私設博物館にノーザンプトン侯爵を迎えたり、上流階級の名士たちとの交流が深まると、マンテルは、侯爵も住む高級リゾート地、ブライトン(ルーイスの南西8マイルの海沿いの観光都市)で富裕層相手に開業し、また、当時、英国屈指の化石コレクションを展示する新しい博物館の創設するべく、友人たちの懸念をよそに、夫人とともに住居を物色します。そして、平和な家庭生活は終焉を迎え、波乱の人生が始まるとも知らず、やがて計画を実行に移します。

移転後、新しい地質学博物館の公開して連続講義を行なう一方、生計のために開業します。しかし、ブライトンは人気の保養地で医師は供給過剰、たちまち自分が必要とされていないことを悟ります。また、ブライトンという土地柄から、社会的地位の失墜を恐れて博物館の入館料をとるわけにもいかず、また、入館者が患者となるわけでもなく、マンテル家は困窮していきます。

その間も、ケント州メイドストーンで発見されたイグアノドンのほぼ完全な全身骨格化石を夜を徹して復元したり、化石魚類の研究を進めるなどして、古生物学の発展に貢献します。1836年には、マンテリアン博物館を中核とするサセックス学芸協会の設立に漕ぎ着け、ひとりの学芸員の雇用に成功しますが、資金援助を惜しまなかった名士エグリモント伯の死去により後ろ盾を失い、博物館のコレクションは大英博物館に売却されます。

1938年、ブライトンを離れたマンテルは、ロンドン郊外クラパムに転居して、その地で開業しますが、翌年には、長年仕えた家政婦を連れて、生活に疲れ果てた妻は家を出ていき、子供たちもコックも去っていきます。残された年少の娘も1940年に病死し、マンテルは鬱に苦しめられます。悪いことは重なるもので、1941年、マンテルは、患者への往診の途上、馬車から落下して重症を負い、以後、脊柱側湾症の症状に苦しむことになります。それでも、鎮痛剤として阿片剤と青酸を服用しつつ、昆虫などの微小動物化石の研究や一般向け啓蒙書の執筆などを継続します。なお、マンテルは、鎮痛剤の過剰摂取によって、1852年11月に死去します。

マンテルの苦渋に満ちた孤独な晩年、ダーウィンの天敵としても知られる比較解剖学者リチャード・オーウェンの悪意がマンテルに向けられます。マンテルとオーウェンのやりとりや深刻な対立の詳細は、本書をご覧いただくとして、解剖学者として自身が解剖した遺体から持ち帰った臓器や手足の一部を、自宅でじっくりと解体することを趣味とするオーウェンは、マンテルの死後、その遺体の検死解剖を申し出ますが、マンテルの友人たちに拒絶されます。絶好の楽しみを失ったオーウェンは、マンテル亡き後、マンテルを誹謗する記事をさまざまな媒体に発表しますが、これもマンテルの支持者たちからの反撃に晒されるのです。

最後に、『アメリカ科学雑誌』に掲載されたマンテルの友人、米イェール大学、ベンジャミン・シリマン(1779-1864)による死亡記事を引用しておきましょう。

何年も前にマンテル博士は、自分の馬車から落下した結果、脊柱に重傷を負い、不治の腫瘍が生じた。腫瘍は脊髄の神経を圧迫し、まず一時的な麻痺をおこし、その後生涯にわたって、激しい憔倅をともなう激烈な神経痛を頻繁におこした。こういった苦痛はしばしば彼の睡眠を妨げたが、強靭で熱烈な彼の精神はこれを克服した。彼は苦痛の犠牲者となりながら、数編の書物を書き上げた。同時に医師として往診を続け、患者の枕もとでも、社会でも、家でも、戸外でも、彼なりの快活さを見せていた。そのため、彼のことをまったく健康だと考える人がいたかもしれない。 (本書 p398 より引用)

なお、マンテルやダーウィンの友人であり、キュビエの後継者として知られる地質学者、チャールズ・ライエル(1797-1875)の大作『地質学原理(全三巻)』(1830-33)が引き起こした地質学の論争(聖書の創世記の記述の妥当性、ノアの洪水と化石の起源、自然神学の妥当性)については、第7章「オールド・スティーン」のなかで詳述されています。

2.キャドバリー『恐竜の世界をもとめて』、恐竜を巡る19世紀の男達の死闘を描く英国ベストセラーノンフィクション

▶ デボラ・キャドバリー『恐竜の世界をもとめて: 化石を取り巻く学者たちのロマンと野望』、無名舎(2001)、pp.418

本書は、英国BBC科学担当プロデューサー、デボラ・キャドバリーによるベストセラーノンフィクションです。キャドバリーというと、環境ホルモン汚染の問題に深く切り込んだ『メス化する自然』が有名ですが、本書でも、登場人物のさりげない紹介と彼らが立ち向かった課題の背景説明を細かく重ねつつ、「恐竜ハンターたち」の壮大なストーリーを組み立てていきます。このような傑作なのですが、残念ながら、品切れ再版予定なしに分類されています。公共図書館を利用しましょう。

物語は、イングランド南部、ドーセット州ライム・リージスの海岸で〈化石の珍品〉を拾う少女の話しから始まります。この少女とは、やがて、〈巨大生物の完全につながった骨格〉をつぎつぎと発見するメアリ・アニングのことです。背景描写が詳しく生き生きとしています。ディーン『恐竜を発見した男』にも登場するウィリアム・バックランド博士や、地質学の先駆者、ウィリアム・スミス技師らがゆったりと語られていきます。黎明期の地質学や古生物学の展開の内容を、非専門家目線で丁寧に解きほぐしながら、やがて、主人公のひとり、ギデオン・マンテル登場です。もちろん、あの重鎮、ジョルジュ・キュビエ男爵も登場して、彼らが語る最先端の〈太古の生物の物語〉とそれに熱狂する人びとの様子が活写されます。

化石狂、ギデオン・マンテルと、それを支え続けたマンテル家の人々の状況も、双方の視点から具体的に知ることができます。やがて、第二の主人公、リチャード・オーウェンの物語が始まりますが、マンテルなき後、驚異の著作『種の起源』の執筆を進めるチャールズ・ダーウィンと、出版後のオーウェンからの攻撃を警戒するダーウィン支援者の話しは必見です。最終盤、オーウェン生涯最大の夢、国立自然史博物館を創設し、自分の全ての化石コレクションを展示するという野望は、トーマス・ヘンリー・ハックスリーを中心とする若手科学者が反旗を翻すことで頓挫するという話しが描かれます。

ギデオン・マンテルの超人的な奮闘の遺物は大英博物館に残されますが、シデナムの水晶宮に常設された博覧会でのオーウェンの展示「滅び去りし世界の霊廟」は、かろうじて、ジュール・ヴェルヌ『地底旅行』における恐竜たちの死闘の物語として残されることになるのです。

3.《ネットで読む》* ウィルフォード『恐竜の謎』、キュヴィエからダーウィン、そして20世紀恐竜学者たちの謎解きを追う

▶ ジョン・ノーブル・ウィルフォード『恐竜の謎』、河出書房新社(1987)、pp.374+39

恐竜学の歴史を一般向けに丁寧に扱ったジョン・ノーブル・ウィルフォードの傑作『恐竜の謎』が、国立国会図書館の個人送信サービスで読める時代になりました。著者は『地図を作った人々: 古代から現代にいたる地図製作の偉大な物語』、河出書房新社(1988)でも知られるニューヨーク・タイムズの科学ジャーナリストです。ジョルジュ・キュビエから始まる古生物学誕生の物語を扱った第一部(探検と発見の段階:第一章〜第四章)、チャールズ・ダーウィン以後の古生物学の展開、とくに米国19世紀におけるコープとマーシュの〈恐竜戦争〉の話題などを扱った第二部(調査と仮説提案の段階:第五章〜第九章)、生物学、生理学、物理学、地質学、解剖学、気候学などを駆使した〈恐竜学〉の展開を扱う第三部(仮説検証の時代:第十章〜第十八章)に分かれています。第十六章では、恐竜絶滅の謎を小惑星衝突説など現代宇宙科学の知見から解き明かします。ギデオン・マンテル時代の通説が〈その巨体ゆえ、ノアの箱船への乗船を拒否された〉でしたから、大変な違いです。

4.小畠郁生偏『恐竜学』、恐竜学の学術書にして恐竜研究者養成を志向した教科書

▶ 小畠郁生『恐竜学』、東京大学出版会(1993)、pp.353

本書は、横書きA5判、各章末に文献リストを備える〈恐竜学〉の本格的な専門書です。歩行のメカニズムを扱った第3章「恐竜の歩行」、プテラノドンの空力特性を解析してその飛行力学を論じた第4章「翼竜の力学」など、シミュレーション結果を示すグラフが満載です。特に、面白かったのは、第6章「恐竜時代の植物」。また、絶滅を扱った第7章も必見です。さて、首の長い恐竜はどのように呼吸をしていたでしょうか。横隔膜なしでそれが可能だったのか。謎は謎を呼びます(第5章参照)。

はじめに

第1章 恐竜学序論(小畠郁生)

恐竜の発見/恐竜の系統分類/恐竜の古生物学/日本での研究の意義/文献

第2章 恐竜の復元(大塚規久)

古生物の復元/形態復元/生態復元/文献

第3章 恐竜の歩行(山崎信寿)

運動の復元手法/二足恐竜の歩行復元/運動における内力の作用/文献

第4章 翼竜の力学(杉本剛)

研究の流れ/飛膜の科学/プテラノドンの飛行力学/文献

第5章 恐竜の生理(瀬戸口烈司)

恐竜温血性説/脊椎動物の脳の進化/哺乳類の恒温性の獲得/文献

第6章 恐竜時代の植物(木村達明)

おもな中生代植物の分類群/中生代の植物群/文献

第7章 絶滅(平野弘道)

絶滅した古生物/地質時代に見る主要絶滅と種面積説/確率論的観点の重要性/中生代末の絶滅/絶滅要因としての気候変動/自然選択か確率的生存か/文献

索引/執筆者紹介

本書、残念ながら、現在、品切れ再版予定なしですが、2025年4月に新版、小林快次編『恐竜学』が出版されています。小林編『恐竜学』では、大々的に日本の恐竜が論じられています。

5.《ネットで読む》* コルバート『恐竜の発見』、恐竜学史を解き明かす古典的名著

▶ E・H・コルバート『恐竜の発見:よみがえる前世紀動物』、早川書房(1968)、pp.340

著者、エドウィン・ハリス・コルバートはコロンビア大学名誉教授で、恐竜学の権威です。アメリカ自然史博物館、古脊椎動物部門のキュレータなどを務め、本書の他、『脊椎動物の進化(上下)』、『恐竜のはなし』、『恐竜の時代』といった一般向けの読み物を出版しています。本書、『恐竜の発見:よみがえる前世紀動物』は特に著名なものです。世界各国の恐竜発見の物語を楽しく読むことができます。図版多数で、ギデオン・マンテルが描いたイグアノドン骨格の復元図やロンドンの水晶宮、イグアノドンに関する多くの写真があります。

6.グールド『ワンダフル・ライフ: バージェス頁岩と生物進化の物語』、奇妙きてれつ、妙ちくりんな化石動物の謎に挑む

▶ スティーブン・ジェイ・グールド『ワンダフル・ライフ: バージェス頁岩と生物進化の物語』、早川書房(1993)、pp.524

1909年、カナダ、ブリティッシュコロンビア州のカナディアンロッキー山中、バージェス頁岩(けつがん)と呼ばれる地層から、約5億年まえの奇怪な化石生物が数多く発見されます。本書は、ネクトカリス、オドントグリフス、ハルキゲニア、ハベリア、アノマロカリスなど、想像を絶する形態の動物化石を巡る研究者たちの探求の記録です。軟体組織まで保存されていることから、発見当時は大騒ぎになりました。恐竜とは全く異なる〈バージェス動物群〉の研究が進化論にいかなる影響を与えたか。これも気になる話題です。著者はハーバード大学アリグザンダー・アガシ記念教授で、従来の “系統漸進説” では説明不可能なミッシングリンク(ダーウィン進化論の最大の弱点、中間化石欠落の謎)を説明する “断続平衡説” の提唱者のひとりです。本書、入手困難な単行本版に代わり、ハヤカワ文庫判が出版されています。

7.ダン『アリの背中に乗った甲虫を探して』、スワンメルダム、レーウェンフック、リンネ、、、地球の生物圏を探究する人々の物語

▶ ロブ・ダン『アリの背中に乗った甲虫を探して:未知の生物に憑かれた科学者たち』、ウェッジ(1993)、pp.524

著者、ロブ・ダン(ロバート・ダン)はノースカロライナ大学教授で、生物学者。『わたしたちの体は寄生虫を欲している』、『世界からバナナがなくなるまえに: 食料危機に立ち向かう科学者たち』、『家は生態系:あなたは20万種の生き物と暮らしている』、『ヒトという種の未来について生物界の法則が教えてくれること』など、ポピュラーサイエンスの著作が多数あります。

本書の原題は

- 生きとし生きるもの:ナノバクテリアからニューモンキーまで、生命のカタログ化を目指す人間の執念の探求

です。邦訳タイトルに含まれる「アリの背中に乗った甲虫」は第六章のエピソードで、本書全体のテーマは、顕微鏡を使った解剖学のパイオニアで生物学者のヤン・スワンメルダム(1637-1680)、微生物学の父、アントニ・ファン・レーウェンフック(1632-1723)、植物界の組織化と分類を追求したカール・フォン・リンネ(1707-1778)らの探求の軌跡を追跡することです。読み出したら、止まらなくなる軽快な文章です。