◉ 寺田寅彦が夢見た《物理学と生命科学/精神科学の統合》、この夢に物理学と情報科学の視点から迫った門下生がいました。ド・ブロイ、ボーアらの薫陶を受けた日本理論物理学界の貴公子、渡辺慧です。渡辺はウィーナー『サイバネティックス』の目的論的機械論を超える難解な “自由意志の数学的理論” の雛形を後世に残しました。その一般向けの解説書『生命と自由』は、渡辺の理論が読み解かれる日を静かに待っているのです。

2025.05.01 改訂第2版

2024.03.15 公開

寺田寅彦の高弟、渡辺慧の古典的名著『生命と自由』を、渡辺が残した専門書『時間と人間』などとともに読み解きます。

当サイトの囲み付き書籍リンク【インターネットで読める】では、国立国会図書館(NDL)デジタルコレクションの個人送信サービス(無料)を使って、手元端末で閲覧可能な書籍を紹介。設置されたバナー《国立国会図書館デジタルコレクション》からログイン画面に入りましょう。PC端末からは PDF ファイルをダウンロードできます。未登録ならば、そのリンクから「個人の登録利用者」の本登録(国内限定)に進むことができます。詳細は当webサイトの記事「国立国会図書館の個人向けデジタル化資料送信サービスについて」をご覧下さい。

目次

1. 渡辺慧『生命と自由』、物語の始まり

初夏のある日、久しぶりに大学生協書籍部をのぞくと、ヒラ台に、本書『生命と自由』が積み上げられていました。黄表紙の岩波新書新刊、著者は理論物理学者の渡辺慧。情報科学分野における先駆的研究でも知られ、同じ岩波新書の著書『認識とパタン』を読んだばかりです。これは読まねばと、そそくさと会計を済ませ解読にかかったのは云うまでもありません。

あれから幾星霜。

しかし、未だ、私はこの200ページにも満たない『生命と自由』の掌の上にいるのです。

私、探訪堂にとって、人工知能研究の草分けといえば、何といってもハーバート・A・サイモン(1916-2001)なのです。21世紀の現代、それを石器時代の遺物などと評する研究者もいますが、あの1950年代の《一般問題解決器》から始まる一連の深い研究は、まさに驚愕そのもの。その想いは今も変わりません。一方、本書『生命と自由』に取り組んで判ったことは、渡辺慧は、サイモンとは全く別の観点から人の知性の本質を探求しており、ひょっとすると、エントロピー増大系としての物理系と、エントロピー減少系としての情報系という対比のもと、人工知能を超えて《人工実存》の可能性に迫っていたのではないか? 果たして、情報処理過程は如何にすればエントロピー減少系を内に宿すのか? さまざまな疑問が渦巻いてきます。自身の到達した思想を一般向けにやさしく語った本書『生命と自由』の周辺に、多くの難解な専門書を書き連ねて、渡辺慧は何を伝えようとしたのでしょうか。

本書『生命と自由』は “品切れ再販予定なし” に分類されているようで、古書価が高騰していた時期もあります。しかし、現在では、国立国会図書館の個人送信サービスで読むことができます。本登録がまだのひとは手続きしましょう。

1-1 渡辺慧の渡欧

渡辺慧(1910-1993)は東京帝大理学部物理学科を卒業した1933年、仏政府給費留学生として渡欧、量子力学の巨人、

- ルイ・ド・ブロイ(1892-1987)

- ヴェルナー・ハイゼンベルク(1901-1976)

- ニールス・ボーア(1885-1962)

らの薫陶を受けています。

その5年前の1927年、ハイゼンベルクは不確定性原理を世に問います。この原理は、量子的なミクロの世界では、古典的な物理学の世界像を基礎付ける “因果律” が破綻することをほのめかしていました(本稿 《4-1》参照)。そのため、本来、数式を介して交わされるべき物理学の専門的な議論の枠を楽々と飛び越えて、生物学界、哲学界、宗教界などを巻き込む “自由意志” 論争に火をつけることになったのです。このことについて、本書『生命と自由』では

あらゆる系は量子論にもとづく非決定性があります。このことは、一九三〇年頃から物理学者は言っていることですがなぜか哲学者は、情動的に敵視しております。とくに、エディントンがあまり威勢よく、意志の自由の問題はこれで解決したというふうに書いたせいもあると思います。 (本書 p.185)

と記しています。このあと渡辺慧は、量子論と自由意志に対する “物理学的見解” に、哲学者が反対する論拠を三つあげて考察を続けていますが、ここで、これ以上の深入りは避けておきましょう。

なお、文中の「エディントン(1882-1944)」は恒星の内部構造論の先駆者で、ブラックホール理論の端緒を与えたはずの、あのスブラマニアン・チャンドラセカール(1910-1995)による《チャンドラセカール限界》の理論を葬った宇宙論の重鎮です。一般相対論を日食観測で検証した研究者としての名声から、乞われて多くのポピュラーサイエンス本を執筆しました。

右のイラストは、高田保『二つの椅子:高田保対談集』、朝日新聞社(1950)の「9 渡辺慧」の扉、左の写真は、渡辺慧『知るということ:認識学序説』、ちくま文芸文庫版(2011)のカバーそでの著者紹介記事から引用。

1-2 寺田寅彦の夢

渡辺慧は大学在学中、夏目漱石『吾輩は猫である』の物理学者 “水島寒月”、『三四郎』の “野々宮宗八” のモデルとして著名な寺田寅彦(1878-1935)の門下生でもありました。この寺田寅彦は、物質の科学としての物理学と、生命・精神の科学としての生物学、遺伝学、心理学の統合を夢見ていました(下記、寺田寅彦『春六題』のリンク参照)。寺田の問題意識は弟子たちの間で共有されていて、たとえば、渡辺慧の場合には、物質の科学と、情報の科学との統合として、実を結びます。その集大成のひとつが、本書『生命と自由』なのです。物理学帝国主義者も跋扈する《理論物理学業界》にあって、情報科学に対する渡辺慧の立場は明快です。本書『生命と自由』では第4章「化学系としての生命」のなかで、

情報という概念なしには生命を理解できないということを教えてくれたという意味では、分子遺伝学の功績は大したものです。ところで、情報というのは何かといえば、これは物理化学的な概念ではありません。基礎的な物理化学にはそんな概念はありません。ですから、分子遺伝学は、むしろ、概念的にも、法則的にも、還元論の不可能を教えてくれるものと評価すべきであります。(p.156)

と述べています(還元論については《4-2》参照)。

ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィ(1901-1972)が《システムとしての生命》という言葉にこだわり続けたあげく、結局、この《システム》という最も基本的な用語の定義に到達することなく生涯を終えたことは、多くの識者の指摘するところですが、どうやら、キーワードは、システムではなく《情報》だったようです。なお、物理系と情報系の境界に、ノーバート・ウィーナーの《サイバネティクス的マシン》があります。要点は《目的論的機械論》で、それまで様々な分野で別々に使われてきた《フィードバック》という概念の重要性を特定したことです。

ウィーナー以後のサイバネティックスでは、ネガティブ・フィードバックに対し、ポジティブ・フィードバックという言葉を新概念として提案している著作をいくつか見かけます。これについての私、探訪堂の見解は、両者は単に、フィードバック操作以後の因果関係における《平衡点》を吸引点とするか反撥点とするかだけの違いで、帰還信号の加算時の符号を正にしても反撥点が発生するとは限りませんし、この従来の言い方に従えば、任意の有限 \(n\) 次元では、\(m\) 次元分をポジティブ、\((n-m)\) 次元分をネガティブとするフィードバックも存在します(非負整数 \(m\) は、結果として出現する平衡点が \(m=0\) ならば吸引点、\(m=n\) ならば反撥点、それ以外の場合は \(m\)-サドル点であることを基準として定めるものです)。いずれにしても、ポジティブ・フィードバックの議論が《目的論的機械論》の本質を超える話しではないことには、注意が必要でしょう。

ところで、このフィードバック(結果を原因に即時に反映させて、もとのプロセスの因果関係を改変する操作)は、今ではもっと別の観点から注目されています。たとえば、超弦理論のミチオ・カク(1947-)は、マシンや生き物内部で作動するフィードバックループの総数の対数を、それら自体の《意識の階梯》の指標として使うという《意識の時空理論》を展開しています。

▼ 寺田寅彦『春六題』、(『寺田寅彦全集 文学編 第1巻』収録 p.589)

寺田の随筆は様々な形で残されていますが、ここでは、『寺田寅彦全集 文学編』から紹介しましょう。これは、岩波書店から昭和11年から13年にかけて出版されたもので全16巻、この全てをNDL個人送信サービスで閲覧できます。寺田寅彦の影響力は凄いです。本文で参照した『春六題』は第1巻の p.489 にあります。青空文庫(日本電子出版協会 JEPA)でも読むことができます。

1-3 パラメトロンの高橋秀俊

閑話休題(すこし、脱線)。

渡辺慧は、1950年頃から、情報科学分野でも多くの著書を残していますが、渡辺以外にも、情報科学の黎明期に活躍した多くの物理学者がいます。欧米では核分裂反応の詳細な計算機シミュレーション実行の必要性からジョン・フォン・ノイマン(1903-1957)らが参入していますし、日本にはパラメトロンの高橋秀俊(1915-1985)や後藤英一(1931-2005)がいます。

森本哲郎『神々の時代 ——1950年代の社会学的風景』(角川文庫;1979年)の「第二章 機械」の冒頭には、若き日の高橋秀俊教授と院生、後藤英一が登場します。我らのヒーロー、森本哲郎(1925-2014)が没して10年の歳月が流れ、この本『神々の時代』も “品切れ再販予定なし” です。(しかし、時代は移り、本書を国立国会図書館デジタルコレクションで読むことができます)。

▼ 森本哲郎『神々の時代: 1950年代の社会学的風景』、角川文庫(1979)、pp.374

森本哲郎(1925-2014)には数多くの著書がありますが、本書『神々の時代』は角川文庫・森本哲郎著作集の9冊目です。『人間へのはるかな旅』、『ゆたかさへの旅』など、自身の哲学的疑問を追って世界中を旅するルポルタージュ風のノンフィクションで当時の若い世代を魅了していましたが、『神々の時代』では19の項目、神々、機械、スローガン、映像、スピード、数字などを主題として立てて考察を深めていきます。

2014年、理化学研究所から「超電導回路を用いてパラメトロンを実現、量子ビットの読み出しに成功」という記事が出て、びっくりした記憶があります。量子コンピュータとしてのパラメトロン “復活” を願い、『神々の時代』から、少し引用しておきましょう。《豆ランプ》、《穿孔テープ》などの用語が1950年代を感じさせます。後藤院生は、たとえば記号 t128r について「演算部の数字を記憶部分の一二八番地へしまえ、ということなんです」などと森本に説明しています。

機械は一応組立を終わって、少しずつ動き出していた。絶え間なく豆ランプが点滅して、得体の知れぬ記号を正確に読み、計算し、答えを出している。その記号を解さぬ者にとっては、この機械はなんとも異様な感じを与える。事実、私には、この機械がまるで怪しい祭壇のように見えた。ガランとした夕暮れの研究室。その片隅でひっきりなしに点滅する豆ランプ、その化け物のような人工頭脳に穿孔テープを供えているひょろ長い教授。(森本哲郎『神々の時代』p.31)

この話しで思い起こすのは、安部公房『第四間氷期』です。予言機械 KEIGI-1 の開発に取り組む勝見博士とその助手の頼木、かれらのモデルは高橋秀俊、後藤英一だったのでしょうか。

2. 渡辺慧『生命と自由』、内容の紹介

さて、簡単そうでいて実はかなり手強い、本書『生命と自由』の中身を簡単に紹介しましょう。

渡辺慧『生命と自由』、岩波新書(黄版)122、pp.198+6(1980)

第一章 「もの」としての生命、「こと」としての生命

大我と無我(バラモン教と仏教)/蘇りとしての生命(キリスト教)/精神としての生命(プラトンとアリストテレス)/エンテレヒーとしての生命(ドリーシュ)/「もの」の「こと」への還元

第二章 存在の基底としての生命

意志としての生命(ショーペンハウアー)/純粋持続としての生命(ベルクソン)/無意識としての生命(唯識説、ハルトマン、フロイト、ユンク)/パンサイキズム

第三章 機械としての生命

人間ロボット論/「光と生命」とその後(ボーア、シュレーディンガー、エルザッサー)/サイバネティクス系としての生命(ヴィーナー)/散逸系と協働現象(グランスドルフ、プリゴジン、ハーケン)/還元論

第四章 化学系としての生命

エネルギーとエントロピー/化学エンジンとしての生命/光合成/ATPの製造と消費/情報としての生命(分子遺伝学)

第五章 自由追求として生命

生命とは何か/自由とは何か/物理系における非決定性と逆因果性/精神性と目的論の部分的復権

索引

2-1 渡辺慧からのメッセージ

本書は、1978年と1979年に行われた上智大学・生命科学研究所の大学院生向け講義をもとに、書きおろされました。受講する学生の出身学科が多岐に渉ることから、高校生以上の予備知識を前提としないという方針で出発しました。冒頭のはしがきでは、本書のメッセージが

生命は自由の追求である

である旨が、明記されています。この話しの内容が「だいぶ野心的な論説」を含むことから、

学者先生達の大多数が私に賛成して下さるのには半世紀以上かかるでしょう。あるいは結局未来永劫だれも賛成して下さらないかもしれません

と断っています。《自由意志の問題》とは、なんとも深遠な話題ですが、自然科学の分野でも関心を持たれていて、実は超一流の物理学者による著作も多いのです。本書『生命と自由』はどうでしょうか。

本書は、全五章構成です。その最初の二章は宗教・哲学からみた生命観をまとめたものです。取り上げる話題は夫人、渡辺ドロテア・ダウアーの専門分野と重なる部分が多く、広範な領域に渉ります。第三章は物理学、第四章は化学からみた生命観です。渡辺慧自身の長年の思索は第五章に要約されています。四章でも、渡辺自身の “私見” が要所要所で披露されますが、それらはみな、この第五章の立場からのものであったことが明らかになります。

2-2 第一章 「もの」としての生命、「こと」としての生命

第一章では宗教的生命観について、

自然科学などのはじまるずっと前から、人間は宗教的直感を通じて、生命の本質に関する、重要な点をすでに洞察していた

と要約したあと、アリストテレス(BC384-BC322)による生命の目的論的行動の特徴づけである四因説(目的因、質量因、作用因、形相因)を語ります。この四因説は最終章で再登場して、渡辺慧の主張の基本的な枠組みの一部を形成します。

生命を「もの」とみる見方を 機械論、一方、機械論では説明できない「神秘的ななにものか」を生命は備えるとする考え方を 生気論 とよびます。生気論は、19世紀後半、生物学者、ドリーシュによって「新生気論」として復活します。しかし、デカルト(1596-1650)、カント(1724-1804)以後の哲学では、自然現象のなかに何らかの「目的」をみることはご法度です。そのため、近現代の 合理的思考 では、すべてを因果的に説明することが求められ、生気論は科学の枠外に追いやられて異端視されます。デカルトと言えば、「我想う、故に我在り」で有名ですが、サイバネティクスのノーバート・ウィーナー(1894-1964)が「私には意識がない」と、冗談半分に渡辺に語ったというエピソードは第三章で紹介されます。互いに旧知の仲なのですね。

2-3 第二章 存在の基底としての生命

第二章では、大きな影響力をもつふたりの生気論者が登場します。「意志としての生命」のショーペンハウアー(1788 - 1860、本稿 《4-3》 参照)と、「純粋持続」のベルクソン(1859 - 1941)です。ベルクソン『創造的進化』では、サディ・カルノー(1796-1832)やクラウジウス(1822-1888)の熱力学も議論されますが、ここでは、『創造的進化』の中から

生命には、物質が下りていく坂を登ろうとする努力がみられる

という有名な言葉を紹介して、ベルクソンは、エントロピー概念(本稿 《4-4》 参照)を正しく理解した上でこの言葉を残した、と結論づけます。

ところで、森本哲郎が、その著書で、頻りに「読め、読め」と奨めるので、私、探訪堂も本格的な哲学書、カント『純粋理性批判』などに挑戦したことがあります。しかし、「理性」の定義にすらたどり着けず挫折。ところが、直感を否定しないフランス流のベルクソン哲学は読んでいて楽しかったという思い出があります。ドイツ流とフランス流の違いでしょうか。なんとも不思議です。このベルクソン、たとえば、“無” を経なければ “存在” に行きつけないとし、自ら、無になるべく、努力します(『創造的進化』、真方敬道訳、岩波文庫、pp.323-351)。そして、

私はいま眼をとじ耳をふさぎ、外界からくる感覚をひとつびとつ消そうとしている。それがうまく出来たとする。私の知覚はことごとく消えさり、物的宇宙は私にたいし沈黙と夜の淵にしずむ。そのあいだにも私は存続し、存続しないわけにはゆかぬ。この私はりっぱに存在して、身体の周辺部や内部からくる有機感覚をもち、過去の知覚が私にのこした記憶をもち、いま自分のまわりに作りだした空虚についての明らかに積極的な充実した印象までももっている。それらのものをどうしたらことごとく排除しうるか。どうやってこの自分を消去するか。 (『創造的進化』、p.327)

と、無に成りきれぬ体験を記します。惜しい。実に惜しい。座禅修業は、眼を明け耳を澄ませるのが、ここ数千年来の作法なのです。ただ、ベルクソンが傑出した禅僧にならなかったおかげで、我々は、今、こうして『創造的進化』を読める、これはこれで、ありがたいことではあります。

2-4 第三章 機械としての生命 / 第四章 化学系としての生命

第三章、第四章には、一転、科学者たちが登場します。

寺田寅彦の時代にあっても「機械は思考できるか」という議論が存在していました。20世紀に入ると、この議論への異分野からの参入が相次ぎます。それら新規参入組から、人間機械論、サイバネティクス、情報機械などが登場します。相補性原理のニールス・ボーア(1885-1962)は、実は分子生物学的な機械論の教祖として扱われているという話しが紹介されます。1932年の夏、ボーアは、乞われて一般向けの講演『光と生命』(のちに出版される)をコペンハーゲンで行います。この話しは各界に様々な波紋を引き起こした。この講演を聞いて、衝撃を受けた若き物理学者デュルブリック(1969年ノーベル生理学・医学賞)は、分子生物学を建設するべく、自らの専門分野を生物学に切り替えたという有名な話しが伝わっています。続いて、藤原咲平の渦巻理論、シュレーディンガーの負のエントロピー(本稿 《4-5》 参照)、ウィーナーのサイバネティクス的マシン(本稿 《4-7》 参照)、プリゴジンの散逸構造論など、物理学的生命論が議論されます。第四章は、熱力学に関するやや専門的な議論が続くのですが、著者のねらいは、エントロピー減少過程を内に含む「共役化学変化」の紹介です。

熱力学の第二法則《孤立系のエントロピーは減ることはない》を同じ意味の《温度と圧力が固定されていればギブスの自由エネルギーは増えることはない》が数式を使って説明されます。シュレーディンガー流の “負のエントロピーの増加” は正当派熱力学では “ギブスの自由エネルギーの増加” という言葉で置き換えることができます。圧巻の第四章は、「情報としての生命」を扱う分子遺伝学の節で締めくくられます。

この節の最後では、DNAの情報を解読してたんぱく質を作る過程に関して、科学者、すなわち機械論者であるはずの分子生物学者が、しきりに《指令》という言葉を使うことに苦言を呈しています(1980年代以前の話です)。科学は「過去が未来を決定する因果的叙述である」のに対して、《指令》という語は

未来に達成しようとする目的をもつ者が発するもので、その内容は期待される未来によって決定される

と述べたうえで、DNAに対して《指令》という言葉を持ちださなくては言い表せない記述や説明は、純粋に機械論的ではない、ことを指摘します。

ところで、最近の AI がらみの話し、特に、シンギュラリティ、スーパーインテリジェンス、生命の第三階梯などの議論では、この手の不注意がまかり通っているだけでなく、逆に、かなり意図的に科学的叙述を逸脱して、目的論を特徴づける単語を機械であるはずの AI に関して使用しています。ひとむかし前の《ニューサイエンス》の議論、あるいは『ノストラダムスの大予言』の再来のように思えるのは、私だけでしょうか。

2-5 第五章 自由追求として生命

第五章、これまでの内容を踏まえた上で、著者独自の見解を語ります。

まず、「生命とは何か」という問いに答えるとはいかなることか、さらに「自由とは何か」が議論されて、生命と自由の双方を特徴づける四つの項目のそれぞれが互いに一致することを示します。そして、「生命は自由という価値の追求である」という結論を物理学・情報科学の観点から導くのです。

本書の山場で、かなり凝縮された議論ですが、この章を読み解くためには、『生命と自由』の背景に存在する、つぎの専門的な3冊の著作

- 渡辺慧・渡辺ドロテア『時間と人間』中央公論社自然新書(1979)

- 渡辺慧『時』河出書房新社(1974)

- 渡辺慧『時間の歴史』東京図書(1973)

に目を通すとよいかも知れません。つぎの「3 渡辺慧ら『時間と人間』から『生命と自由』の第五章を読み解く」をご覧下さい。

3 渡辺慧、渡辺ドロテア『時間と人間』を参照する

▼ 渡辺慧・渡辺ドロテア『時間と人間』、中央公論社自然選書(1979)

『生命と自由』を読み解く上で、渡辺慧・渡辺ドロテア『時間と人間』は重要な文献です。実際、この『時間と人間』の核心部である第三部「時間と自然」約150ページの議論が、『生命と自由』の第五章、最終節「第4節 精神性と目的論の部分的復権」のわずか5ページほどに圧縮されているようなのです。

『時間と人間』の第三部は量子力学、統計力学、熱力学、情報理論の専門的な議論と、数式で埋め尽くされていて、私も詳細を追いきれていないのですが、それらの専門的議論を経て、辿り着く最終ページは

… おのおのの個別的揺動にはどんな「意味」も与えられない。しかし、おのおのの個別的行為者にとっては、選ばれた各行為は、未来の目標に付与された価値との関連において、ある実存的意味をもつ。確率論的見地はこの価値については盲目である。自由は、確率論的見地においては、決定の欠如に退化する。しかし、行為者の価値体系の光の下では、自由は積極的な様相を獲得する。 (『時間と人間』p.322)

という印象的な言葉で締められています。

この渡辺ドロテアとの共著『時間と人間』には、『生命と自由』第五章最終節を読み解くうえで、鍵となる図がありますが、残念ながら『生命と自由』には掲載されていません。そこで、それをつぎに引用して、若干の拙い解説文を添えて、『生命と自由』の話しを終えることにしましょう。

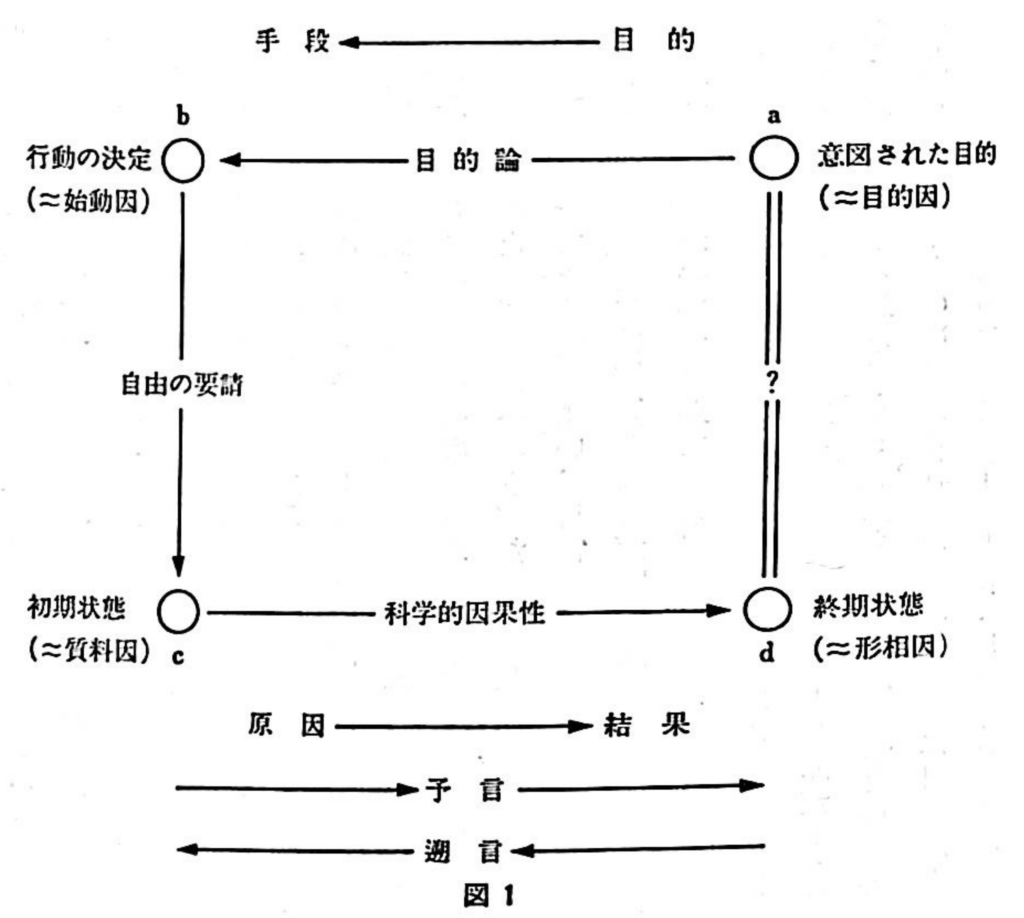

まず、アリストテレスの四因説に従って、四隅に目的因(a:意図された目的)、始動因(b:行動の決定)、質料因(c:初期状態)、形相因(d:終期状態)を左回りに配置しておきます。

下段、右に向かう順時間方向の矢印は、力学的な因果性を表し、原因と結果の物理的な連鎖を形成します。物理法則によって未来を見れば「予言」であり、過去を見れば「遡言」となります。

上段の逆時間方向の矢印は、渡辺慧が「逆因果性」とよぶもので、各人の価値体系に基づく目的と手段の連鎖を形成します。「価値体系」は “精神” の存在を予想させるものであり、個々の価値は人を未来から引っ張ることから、これを渡辺は「索引性」(手づるを引くの意)とよびます。

右側の「?」付きの等号は、実際の結果が意図した目的と合致する場合もあれば、合致しない場合もあることを示します。合致すれば成功、そうでなければ失敗です。

左側の下向き矢印は、初期状態の選択を可能とする「自由の要請」を表し、我々が負うべき宿命であると同時に、『生命と自由』の結論、「生命は自由という価値の追求である」を端的に表現します。

なお、渡辺慧『生命と自由』は

現代の哲学者たちはまだ、目的論恐怖症から癒えていないので、彼らの手にあえば、価値の問題でも、すべて因果的に説明しようとして、その一番大切な「索引性」を見失ってしまっています。 ... (中略)... 科学と哲学が、古い伝統に由来する因果性の束縛から開放されて、もっともっと大きな視野をおおうような新しい方向に向かって動き出すために、この小著が一つのキッカケとなれば幸いです。

と結ばれています。ところで、『生命と自由』、第五章最終盤に現れる

人間には価値があり、機械には目標がありうる

という言葉から上の図1を眺めると、これは人間の「図式」であって、同時に、サイバネティクス的マシン(本稿 《4-7》 参照)の核心を示した図と読み取ることができます。

4 渡辺慧『生命と自由』を読み解くための簡単な註釈

一般向けとはいえ、哲学や物理学/化学の専門用語が飛び交う本書『生命と自由』。そこで、僭越ながら、若干の註釈を付け加えることにしましょう。

4-1 因果律、科学的因果性、相補性原理、不確定性原理

神の支配のもとにあった時代のヨーロッパでは、科学的因果性を主張した途端、異端として捕らえられて火あぶりにされるということがあったわけですが、中世のこの呪縛が解かれたのち、今度は、逆に、科学的因果性の中に「目的」とか「意志」を含ませることが、ご法度となりました。では、人間の “魂” や “自由意志” を科学的に扱うことは不可能なのか、という深刻で、素朴な疑問が湧きますが、未だ、解決できていません。ただし、本書『生命と自由』はその難問へのひとつの挑戦なのです。

因果律は、原因と結果の間に明確な関係が成立することを示す用語で、仏教の国では因果応報などの戒めの言葉として馴染み深いものです。ところが、キリスト教教会が支配的であった中世ヨーロッパでは、神の意志とは関係なく自然界に因果律が存在する、という考え自体が異端であったようです。

ところで、古典物理学では、質点の運動に関してその現在の位置と速度が決まれば、次の瞬間における位置と速度が確定すると考えます。これを《ニュートン・ラプラスの決定性原理》といいます。微分方程式論における「解の存在と一意性の定理」に対応するものですね。ニュートン・ラプラスの決定性原理は、上の 3、図1に示されている《科学的因果性》に根拠を与えます。これに対し、電子などの量子力学が対象とする素粒子では、粒子であると同時に、波でもあるというボーアの相補性原理が成り立ちます。様々な状況において、この波束の広がりを考察すると、粒子としては、現在の位置と速度の両方を絶対的な正確さで知ることはできない、ということが導かれます。これが不確定性原理の中身です。これに関して、ハイゼンベルクは量子的スケールを念頭において、

因果律の厳密な定式化では、誤っているのは帰結ではなく、前提なのである

と述べています(デヴィッド・C・キャシディ『不確定性 ハイゼンベルクの科学と生涯』p.239)。

追記:《質点》は古典力学の用語で、質量をもつが大きさは無視できるという理想化された概念。大きさがないので重心まわりの回転という概念をもたない、つまり、回転運動を無視できることから、解くべき方程式の数が少なくてすむ、という概念です。

4-2 還元論

物質のみを実在とみる立場を唯物論、精神のみを実在とみる立場を唯心論といいます。これに対して、近代厳密科学の始祖、デカルトは物質としての “身体” と《我想う我》としての “心” を独立した実在として把握しました。心身二元論ですね。物理学者は “精神” を研究対象から除外する人たちですが、稀に、「全ては物理学に帰着する」という人にも遭遇します。物理帝国主義者とよばれる困った人ですが、しかし、冷静に考えると、何でもかんでも《システム》だ、と言っていた人も周りにいたような気がします。システム帝国主義者ですね。

科学の対象に、物理学 > 生物学 > 心理学 > 社会学というような段階を認めることを《還元論》といいます。たとえば、生命という誰もが知っている概念を、物理的な概念からすべて説明しようという試みが、生命に対する還元論です(『生命と自由』 第三章第5節)。

4-3 ショーペンハウアーの「物自体」

カントといえば、「アプリオリな総合的判断は如何にして可能か」などの言葉で知られます。「アプリオリ=先験的な」です。総合的判断は主部と述部が全く独立な命題に関する判断です。つまり、主部をいくら分析しても述部が出てこないという種類の判断です。この話し、生まれ出る前から備わっている総合的判断があるだろうか、という問いにも関係していて、その代表例として、カントは数学的(論理学的)な判断をあげています。

デカルトの流れを嗣ぐこのプロイセンの哲学者イマヌエル・カント(1724 - 1804)は、この世において、本体(ヌーメノン)と現象(フェノメノン)を区別して、前者を「物自体」と名付けました。そして、人間の認識は現象のみに通用するのであって、物自体を論ずることに意味はないとしたのです。ところが、カントの正嫡をもって自らを任ずるショーペンハウアーは、あろうことか、「意志こそ、物自体である」と主張したのです(『生命と自由』 第二章第1節)。

4-4 熱力学、エントロピー、自由エネルギー

熱力学といえば、魔法の呪文

- 日輪は光を木々に注ぎ、水流は山頂より溪に落つ

ですね。

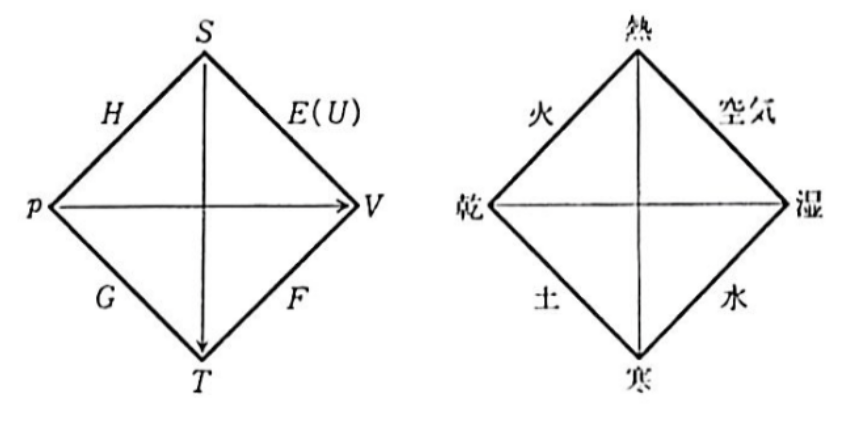

日輪《Sun》はエントロピーのS、木々《Tree》は温度のT、山頂《peak》は圧力のp、溪(たに)《Valley》は体積のVです。この呪文を唱えつつ、S-T、p-V を頂点とする図式を作り、四角の各辺を足して時計回りにE (U)、F、G、Hと記号を書き込みます。これで、熱力学ポテンシャルであるエネルギーE(内部エネルギーU)、ヘルムホルツの自由エネルギーF、ギブズの自由エネルギーG、エンタルピーHの相互関係(完全微分式)を導く “ボルン図式” が完成します。この図から、エントロピーのルジャンドル変換なども導けます。私にとっては遠い昔の話ですが、なぜか、上の呪文だけは不思議と覚えています。

(左図はボルン図式、右図は似た感じのエムペドクレスの4元素図式、共に、橋爪夏樹『熱・統計力学入門』、岩波全書(1981)、p.54より)

外部から、エネルギーを供給することなく仕事し続けるマシン(第1種永久機関)があったらどれほど嬉しいだろうと思いますが、これはエネルギー保存則に反します。この《第1種永久機関は実現しない》という主張を熱力学の第一法則といいます。

それならば、外からのエネルギー供給を遮断した状態で,熱源を内蔵するマシンに仕事をさせ、それが発生する熱を熱源に再回収してマシンに繰り返し仕事をさせられないか(第2種永久機関)、と昔の人は考えました。ところが、エネルギー保存則に反していないのに、このようなマシンは実現しませんでした。しばらく仕事をさせると、熱源の温度は低くなり、そこからは仕事をさせるためのエネルギーを取り出せない、すなわち、熱は低温物質から高温物質に自動的には移らないのです。この《第2種永久機関は実現しない》という主張が熱力学の第二法則です。ルドルフ・クラウジウス(1822-1888)は、熱源から受ける熱量の増減を熱源の絶対温度で割った値を《エントロピーの増減》と定義しました。すると、熱力学の第二法則は、孤立し断熱された環境下での熱的な現象では、エントロピーは増えることはあっても減ることはない、と表現し直せることを発見したのです。エントロピーの絶対値は、絶対温度を定める熱力学の第三法則の助けを借りて、絶対温度ゼロで、エントロピーゼロと定義します(そのため、《負のエントロピー》という用語自体が意味不明なのですが、一般には、「エントロピーの増減量が負値をとる」として好意的に解釈します)。ところが、このクラウジウスのエントロピー、“巨視的状態量” なのに、実は直接、測定できないのです。

気体分子運動論の立場から、自らが発見した有名な《H定理》を使って、物理系の取り得る状態の総数とエントロピーを結びつけたのは、ルートヴィッヒ・ボルツマン(1844-1906)です。これで、エントロピーという巨視的で摩訶不思議かつ朦朧たる雰囲気をまとった “状態量” がミクロなレベルでの系の “無秩序さ” と結びつきます。さらに、時代は進みます。ジョン・フォン・ノイマン(1903-1957)によって量子系のエントロピー、クロード・シャノン(1916-2001)によって情報系のエントロピーが導入されます。可能性の数の対数をとると、熱力学的なエントロピーにそっくりな性質が生まれるのです。系の無秩序さ・不確定さを掘り下げると、元のエントロピーの他に、相対エントロピー、相互エントロピーなどの概念が乱入、さらに、アンドレイ・コルモゴロフ(1903-1987)、ヤコフ・シナイ(1935-)の測度論的エントロピーなども戦列に加わって、収拾がつかない状況になります。とにかく、エントロピーの議論は単純ではなく、危険が一杯なのです。ところが、この「取扱い注意」の概念が、ひとりの著名な物理学者の講演とそれに続く著作によって、独り歩きを始めるのです。

4-5 シェレーディンガー『生命とは何か』

シュレーディンガー『生命とは何か』といえば「遺伝子は分子である」という予言で有名ですが、さらに、物議を醸した

生物体は負エントロピーを食べて生きている

という言葉でも知られています。

当初、単なる比喩かと思ったのですが、伝記なども参照すると、どうやら本気で、負エントロピーを多く含んだ食べ物を摂れば、崩壊を防げると考えていたようです。私、探訪堂は、

エントロピーとは朦朧たる概念もしくは観念といったものではなく、一本の棒の長さや、一つの物体の任意の点の温度や、与えられた一つの結晶の融解熱や、与えられた任意の物体の比熱などとまったく同様の、一つの測定することができる物理的な量だということです。 (シュレーディンガー『生命とは何か』、岩波新書)

という文章にも驚愕。エントロピーの実測など、巨人、シュレーディンガーの手にかかれば、棒の長さ測定と同程度の容易さらしいです。

エルヴィン・シュレーディンガー(1887-1961)は、その著書『生命とは何か』において、エントロピーの符号を反転した量を《負のエントロピー》とよび、秩序の形成を負のエントロピーの増大と言い換えたうえで、「生物体は負エントロピーを食べて生きている」と述べました。生物内にエントロピーの増大を防ぐ機能があるという主張ではなく、あくまでも体外から「秩序」を吸い取っている、という考え方です。

この『生命とは何か』には、発表直後から、専門家たちからのコメント、生命を熱力学第二法則を適用できる断熱孤立系とみなすことには本質的に無理があるとか、より無難な等温等圧などの環境を考慮すべきであり、その際には、第二法則ではなく「ギブズの自由エネルギーは増大しない」という法則におきかえるべきだ、などという “心優しい非難” が殺到しました。手厳しいのは、ノーベル化学賞受賞者、ライナス・ポーリング(1901-1994)で、彼によれば

熱力学に関するシュレーディンガーの議論は、たとえ通俗講演であっても堪えがたいまでにあいまいで表面的である。(中略)系のエントロピー変化について書いているときに、シュレーディンガーはその系の定義を決して行わない。系を環境といかなる相互作用もない生物体と考えているときもあれば、環境と熱平衡にある生物体のときもあったり、生物体プラス環境、つまり宇宙全体であったりもする。(C.W. キルミスター編『シュレーディンガー:人とその業績』、共立出版(1989)、「18 シュレーディンガーの化学と生物学への寄与」(L. ポーリング)より)

とのことです。結局のところ、シュレーディンガーは偉大すぎ、計り知れない影響力をもち、それゆえ、単なる「誤り」では済まないとか、「生物体は負エントロピーを食べて生きている」という魅力的なワンフレーズのおかげで科学的な生命理解に支障が生じたと嘆いているのです。渡辺慧も同様の見解をもっています。

4-6 レオン・ブリルアンのネゲントロピー

エントロピーの概念が生まれたのち、自説にエントロピーを取り込んだ思想家は数多いのですが、渡辺は、それを正しく理解したうえで「生命は物質が下る坂を逆に登る」と述べたのはベルクソンが初めてで、日本には、藤原咲平(1884-1950)の《生命集積性の原理》(1922年)があること、“負のエントロピー” は、シュレーディンガーのはるか前、19世紀中葉、ボルツマンのエータ関数(H関数)の別名であることなどを指摘した上で、

生命現象がエントロピーの減少に深い関係があることは事実ですが、それだからといって、エントロピー減少だけから、生命という概念や生命の法則をすべて導き出すことはできないでしょう。(『生命と自由』 p.106)

と述べています。ごもっともです。

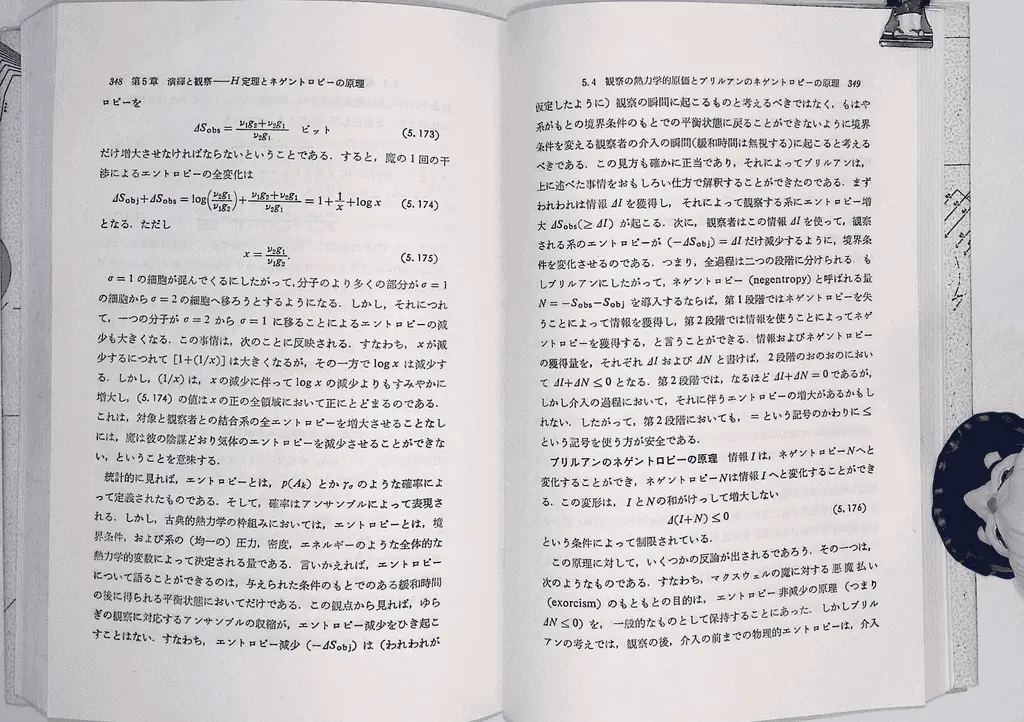

ところで、シュレーディンガーの著書で《負のエントロピー》だったものを、《ネゲントロピー》と縮めて呼んで物理学と情報理論の境界分野を切り開いた物理学者がいます。レオン・ブリルアン(1889-1969)です。渡辺慧は、シュレーディンガーの負のエントロピーを一笑に付していますが、ブリルアンのネゲントロピーは徹底して検討しています。このブリルアンのネゲントロピーは、《マックスウェルの悪魔の悪魔払い》に使われたもので、「観測すなわちアンサンブル収縮によってひきおこされるエントロピーの減少が、一般的なエントロピー増大の原理に矛盾するのか否か」という問題を取り扱っています。飛び交う分子1個の観測によって得られる情報を1ビット(エネルギー換算で \(k\log_e 2\) エルグ;\(k\) はボルツマン定数)と見做して、量子/情報融合系全体のエントロピー変化を論じるという、量子力学と情報理論のまさに境界の話しですね。詳細な議論は、上下巻で800ページを超える大著、渡辺慧『知識と推測』の第5章にあります。

(上画像は、渡辺慧『知識と推測(上)』p.349、ブリルアンによる精密なネゲントロピーの定義の部分)

この話題については、渡辺慧の盟友である伏見康治(1909-2008)を大天狗、自身を烏天狗と称する小野周(1918-1995)による講演録が残っています。1952年と1953年に開催された “サイバネティックスに関する討論講演会” における講演と引き続く討論の記録で、講演の内容は、ベルクソンのエントロピー理解、ボルツマンとギブスのH定理の比較、通信理論と熱力学エントロピー、そしてブリルアンによるマックスウェルのデモン理論を電気回路で実現するという広範囲にわたる話しです。ブリルアンの見解には否定的です(渡辺、伏見、小野の3名の見解はほぼ一致しています)。この講演録は、国立国会図書館の個人送信サービスで読めます。詳細は当サイトの記事《書評記事:第7話 北川敏男編『サイバネティックス』を読み解く》の小野周に関する記事をご覧下さい。

4-7 サイバネティクス的マシン

サイバネティクスの議論では、原因となる事象を入力、結果として生起する事象を出力とよびます。物理的因果律のもとでは、出力は入力が加えられてから変化します。サイバネティクス的マシンは、各時刻において、結果としての出力を、原因としての入力に加える、すなわちフィードバックすることで、因果関係を変化させるのです。

負のフィードバックループをもつサイバネティクス的マシンは、機械がそれ自身の 目標 を持ち得ることを明らかにしたという意味で本質的に重要であることをウィーナーたちは指摘したのですが、このネガティブ・フィードバックを発明しながら、ウィーナーらが指摘するまで、15年以上、自動制御学者はこのことに気付かなかったのです。

ただ、改めて指摘するまでもないことですが、渡辺慧によれば、サイバネティクス的マシンは、科学の検討対象に属しますから、価値体系を自ら生み出し、自身の目的を内包することはありません(つまり、これだけでは機械に “魂” は入らないのです)。

5.渡辺慧『物理學の小道にて』、渡辺慧のエッセイを読む

▼ 渡辺慧『物理學の小道にて』、アカデメイア・プレス(1948)

渡辺慧は欧州留学時代を含めた実体験に基づき、第一線で活躍する物理学者たちに関するエッセイを、雑誌や新聞のコラムで発表しています。つぎの『物理學の小道にて』(1948)には物理学、数学に対する自身の見解とともに、師事した物理学者たちを中心に、ハイゼンベルク、ボーア、プランク、ドウ・ブロイ、パウリ、ガモフ、湯川、ディラックらに関する投稿記事が集められています。「ディラック教授の逸話」は秀逸で、渡辺慧の快活な人柄を知ることができ、大喜びできます。「寅彦会」などでの余興、楽屋話しでしょうか。本書は、物理學の諸問題、物理學者の面影、書評、科學と制度の4部構成。個人的には、何か迷いが生じた場合には、「物理學の諸問題」に収録されている「数學的と物理學的と」に戻ることにしています。

6.宇田道隆『海に生きて』

宇田道隆(1905-1982)は日本の海洋研究の揺籃期を生きた寺田門下生で、日本海洋学会の前身である「海洋学談話会」の組織化に尽力、「日本水産学会」発足後は1952年から1970年まで副会長、1971年から1974年までは会長を務めた研究者です。研究は海洋物理学、海洋気象学、水産学と多岐にわたっています。もともと、寺田寅彦が水産物理学の草分け的な仕事をしていたこともあり、東京大学物理学科在籍中、曙町の寺田宅に足繁く通ううちに、海洋学研究の面白さを聞かされたことが、この分野に入るひとつのきっかけになったと云っています。

宇田道隆について、少し補足しておきましょう。先の大戦中は満州に出征、その後、神戸海洋気象台長に就任します。1年ほどで再応招し、南方軍総司令部気象班勤務ののち、広島にて被爆。戦後は長崎海洋気象台長などを経て、東京水産大学、東海大学で教鞭をとる傍ら、様々な著作を発表し続けました。

その宇田道隆の回想録を国立国会図書館デジタルコレクションの個人送信サービスで読むことができます。

▼ 宇田道隆『海に生きて:海洋研究者の回想』、東海大学出版会(1971)、pp.332

本書は6部構成で、その大部分を海洋学関連の話しが占めていますが、第4部「思い出の人びと」に寺田寅彦とその門下生についての詳細な回想が残されています。

まえがき / I 海洋の開発、研究と未来 / II 海の探求の旅 / III 水産海洋随筆 / IV 思い出の人びと / V 雜想 / VI 海洋研究に生きて四十四年 / あとがき

この本は、寺田寅彦の生命観を調べていた折りに出会った本です。

本書の第4部に「寅彦直伝海洋研究のしるべ」という節があり、“教科書に頼るな、自分で確実に調べて進め” などの「直伝」が惜しげもなく公開されています。目当ての「寺田寅彦の生命物理観」という節は p.204 以降にありした。これを読むと、渡辺慧の生命観が「寅彦門下の共通認識」に由来することが窺われます。このグループで、様々な話題が議論され、そのひとつ、寅彦の生命物理観の展開は渡辺に託された、、、恐らく。

下の写真は、同書 p.202-3 間に挟み込まれたアルバムからの1枚で、昭和23年11月に藤岡由夫宅で行われた「寅彦会」での記念写真。前列左から、山口生知、寺田東一(寅彦長男)、阿部能成、藤原咲平、中列左から、坪井忠二、平田森三、渡辺慧、筒井俊正、金原寿郎、和達清夫、後列左から、中田金市、三宅修三、玉野光男、藤岡由夫、中谷宇吉郎、宇田道隆、田中信。学生社版『科学随筆全集』でお馴染みの寺田門下生も揃い踏みです。漱石門下は「漱石山脈」などと言われますが、その漱石の門下生、寅彦のもとに、これだけの理系人材が集まっているのですね。残念なことに、このような明治時代の息吹は、戦後のサラリーマン研究者の時代には雲散霧消してしまったようです。

7.ミチオ・カク『フューチャー・オブ・マインド』

■ ミチオ・カク『フューチャー・オブ・マインド』、NHK出版(2015)

超弦理論をリードする理論物理学者にして科学テレビ番組やニュース解説で大人気のパーソナリティ、ミチオ・カク(1947 -)の著書『フューチャー・オブ・マインド』は科学的見地から “心と意識” の問題を徹底的に解説・展望した名著。“意識” を三段階にレベル分けして明確に定義、さらに現在進行中の技術、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)を介したテレパシーや念力の実現可能性を縦横無尽に語ります。この人、未来人かもしれません。「困ったら何でもミチオ・カクに聞け」ということで、“自由意志” について、いったい彼が何を語るのか、乞うご期待。

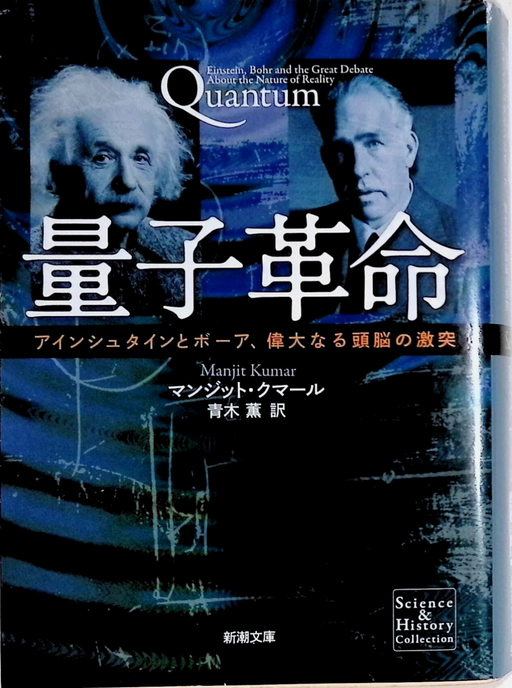

8.クマール『量子革命』

■ マンジット・クマール『量子革命: アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突』、新潮文庫(2013)

波と粒子の二重性を説明するハイゼンベルクの不確定性原理とボーアの相補性原理はほぼ同時期に提唱されました。前者は、ある瞬間に電子の位置と速度を測定する場合、そこに本質的な “不正確さ” が存在することを主張するもので量子力学的に導かれました。後者は、量子力学的な手法を経由することなく “相補性概念” から不確定性原理が導けることを明らかにしたものです。これらの原理は、極言すれば、物理学上の測定の不確かさに関する “単純な話し” なのです。これが “自然界において因果律は破綻しているのか” などという途轍もない議論に発展するとは、、、。この不確定性と相補性について、その歴史的な経緯を踏まえた一般向けの解説が、クマール『量子革命』の第十章にあります。この本は、アインシュタインとボーアの交流と対決を中心とした “科学ノンフィクション” ですが、数式を使わない量子力学の解説書としても、読みごたえがあります。

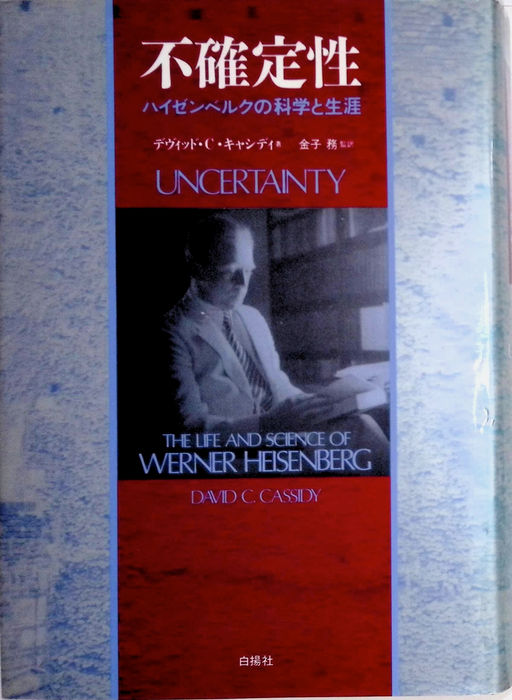

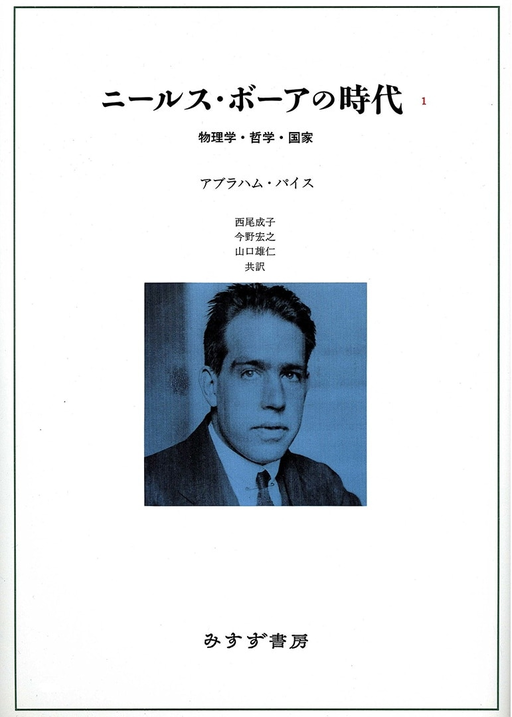

9.キャシディ『不確定性』 / パイス『ニールス・ボーアの時代』

■ デヴィッド・C・キャシディ『不確定性: ハイゼンベルクの科学と生涯』、白楊社(1998)

■ アブラハム・パイス『ニールス・ボーアの時代1: 物理学・哲学・国家』、みすず書房(2007)

■ アブラハム・パイス『ニールス・ボーアの時代2: 物理学・哲学・国家』、みすず書房(2012)

■ Abraham Pais『Niels Bohr's Times, in Physics, Philosophy, and Polity』、Oxford Univ. Press(1991)

ハイゼンベルクの評伝の中でも、キャシディ『不確定性: ハイゼンベルクの科学と生涯』は圧倒的存在感です。A5判縦書き二段組み、約660ページ、表紙を入れて42ミリの厚みです。私は、かろうじて、古書で入手しました。ボーアについては、パイス『ニールス・ボーアの時代1,2』、みすず書房(2007, 2012)があります。A5判横書き、2冊合わせて700ページを超えます。ある年の夏、私は県立図書館貸出で延長申請にて読みましたが、書斎には、格安の古書で入手した原書『Niels Bohr's Times, in Physics, Philosophy, and Polity』(海外の大学図書館の払い下げ本)をおいています。

10. ベルクソン『創造的進化』

■ ベルクソン『創造的進化』、ちくま学芸文庫(2015年)

渡辺慧が、多大な影響を受けたベルクソンですが、主な著作は、かろうじて新刊図書として入手できるようです。時折、行われる “リクエスト復刊” での復活も期待できます。ベルクソンといえば、「われ想う、故に時間的持続在り」の哲学者ですね。存在よりも時間を先行させる。『時間と自由』(岩波文庫)という名著もあります。しかし、ここは、何といっても『創造的進化』でしょう。機械論 vs 目的論の対立を生命進化の観点から展望しつつ、当時最新の科学的知見に基づくも、それが及ばない遥かな先を見定めようとするベルクソン哲学の到達点です。ベルクソンが『創造的進化』で指し示したフロンティアを、物理学理論と情報科学理論で切り開いていった研究が、難解な専門書、渡辺慧『時間と人間、第三部』であったのだろうと考えています。なお、本書『創造的進化』の岩波文庫版は現在 “品切れ再販予定なし” に分類されているようですが、訳者は異なるものの、ちくま学芸文庫版は販売継続中のようです。