◉ 19世紀前半の5次方程式の代数的解法に源をもつ〈シンメトリー〉の科学。その物語を、希有の数学者、アーベル、ガロア、クライン、リーなどの生涯を紐解きながら総括します。発端となった5次方程式の攻略では、大御所数学者たちは次々と敗退。しかし、解けない方程式の解の集まりの中に、ある種の〈シンメトリー〉の破綻を見い出し、それを操る巨大な《メカニズム》の構築を開始する数学者が現れます。若干、二十歳で決闘死した早熟の超天才、エヴァリスト・ガロアです。そして、彼が夢見た眺望の果てには、彼自身の想像を遥かに超える宇宙論や素粒子論の世界が拓けていきます。

数学ファンの間で、世代を超えて絶大な人気を誇る エヴァリスト・ガロア(1811-1832)と彼が生み出した〈ガロア理論〉。薄幸のスーパースターだけに、出版される「ガロア本」は夥しい数に及び、また、講演会や勉強会、市民向けの特別講義なども、あちらこちらで開催されているようです。彼の時代のフランスは、ロシア遠征に失敗したナポレオンの独裁体制が崩壊した後の動乱期で、ルイ十八世の復位、シャルル十世の即位とつづき、やがて、1830年七月革命によってブルボン家嫡流からオルレアン家へと王朝交替して、ルイ・フィリップの即位へと歩みを進めます。この政治的混乱の時代にガロアは 、その短い生涯の青春期に “過激な学生” として放校処分を受け、また、ルイ・フィリップの暗殺を扇動した疑いで逮捕されたり、さらに、別の罪で半年間収監されて、釈放後には不可解な決闘死をとげます。生存中に投稿した論文は、数学界にパラダイムシフトを迫る壮大なもので、当時の専門家は誰一人として理解できず、没後、弟アルフレッドと友人シュヴァリエが、研究業績の蒐集と保存に乗り出し、それを受けた数学者ジョセフ・リュウヴィル(1809-1882)によってその評価が確定して、〈ガロア理論〉は急速に学術界に浸透を始めます。アーベルとガロアが果たせなかった〈楕円関数〉による一般的な5次方程式の解法はシャルル・エルミート(1822-1901)によって達成されますが、それを超えて、レオポルト・クロネッカー(1823-1891)は、それが “なぜ解けたか” についてガロア流の〈システマティック〉な解明に挑みます。また、物理的応用に欠かせない〈連続群論〉はソフス・リー(1842-1899)が展開します。これら、ガロア前後の多くの物語が、本書『なぜこの方程式は解けないのか?』に詰め込まれて、盛り沢山の一冊となっています。

目次

1.リヴィオ『なぜこの方程式は解けないか?』、ガロア理論が産み落としたシンメトリーの科学とその後の展開

著者、マリオ・リヴィオ(1945-)はルーマニア生まれの宇宙物理学者で、ハッブル宇宙望遠鏡の運営母体である米国宇宙望遠鏡科学研究所の科学部門長を務める傍ら、多くのポピュラーサイエンスの著作を発表しています。代表作は『黄金比はすべてを美しくするか?(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)』で、国際ピタゴラス賞、ペアノ賞を受賞しました。

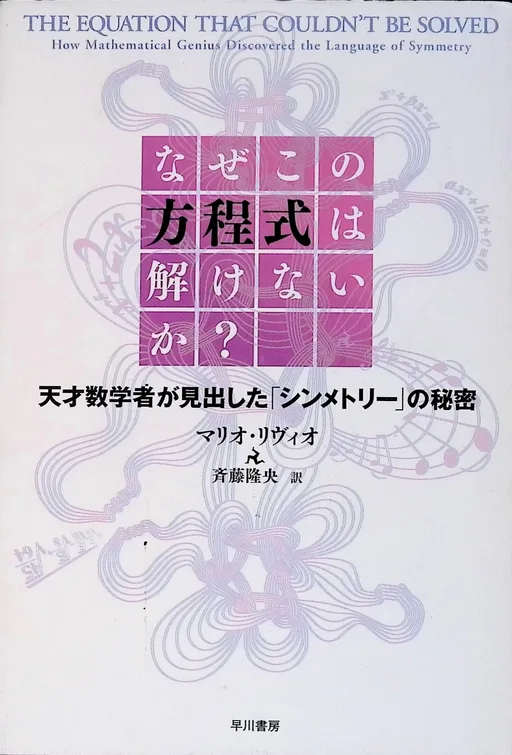

本書、リヴィオ『なぜこの方程式は解けないか?』の単行本版カバー袖に書かれた紹介文を確認しておきましょう。

未知数を文字で置き換えた数式を扱う方程式論と、ものの形を扱う「シンメトリー」の科学とは、同じ数学でも真逆の2分野に思える。しかし実際は、方程式論でのブレイクスルーが、シンメトリーの科学を華々しく開花させたのだ。数学史を知る醍醐味とは、このような思いがけないつながりを知ることにほかならない。

方程式をめぐる数世紀来の難問として、4次方程式までの解の公式があるのに、5次方程式ではとうしても見つからない、ということがあった。この難題を弱冠二十歳で解決したのがフランスの数学者、ガロアである。この問題を解くために彼が独力で創りあげた理論はあまりの抽象度の高さゆえ、その本質を数学者からさえ長年理解されなかったが、やがてそれが方程式論の枠におさまるどころか、「対称性」に関わるあらゆる領域の問題解決に役立つ、いわば「シンメトリーの言語」であることが次第に明らかになっていった。この、「シンメトリーの言語」をもとに、シンメトリーの科学がいかに花開いたか。超ひも理論や相対論から視覚の科学、15パズルやルービックキューブの「玩具」、果ては音楽まで、広範な分野の話題を縦横に配し、関係した不遇の数学者をめぐるエピソードをちりばめつつ、練達のサイエンスライターが滔々と語る数学物語。

▶ マリオ・リヴィオ『なぜこの方程式は解けないか?: 天才数学者が見いだした「シンメトリー」の秘密』、早川書房(2007)、pp.428

本書は、同時期に出版された数学者、マーカス・デュ・ソートイの『シンメトリーの地図帳(新潮社)』と内容的に重なる部分がありますが、併読がお勧めで、物理学者と数学者の関心範囲の違いや切り口/語り口が比較できて楽しめます。

さて、目次を見ておきましょう。

はじめに

1 対称性 / 2 対称性を見る心の目 / 3 方程式のまっただ中にいても忘れるな / 4 貧困に苛まれた数学者 / 5 ロマンチックな数学者 / 6 群 / 7 対称性は世界を支配する / 8 世界で一番対称なのはだれ? 9 ロマンチックな天才へのレクイエム

訳者あとがき / 図版・引用出典 / 参考文献 / 原注 / 付録

以下、リヴィオ『なぜこの方程式は解けないのか?』を見ていきましょう。

1-1 リヴィオ『なぜこの方程式は解けないのか?』、日常のシンメトリー/数学のシンメトリー(第1章〜第3章)

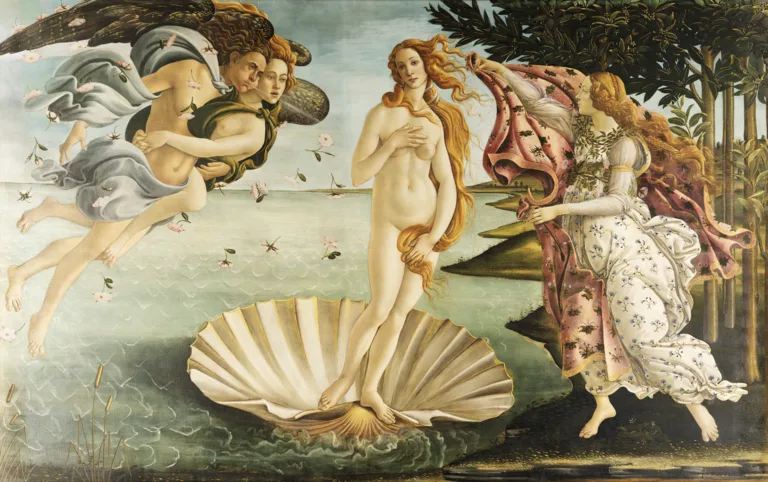

日常接する美術・音楽などの芸術作品、建築や装飾品、生命を作る分子や素粒子が従う物理法則まで、実に多くの事物に〈対称性〉(シンメトリー)が潜んでいる、、、。第1章、第2章では、著者リヴィオ自身のそのような主張を、多くの具体例で裏付けます。冒頭、名画、ボッティチェリ『ヴィーナスの誕生』を取り上げて、人々の美的感性に訴える魅力と絵画の見た目の対称性との関連を問います。

構図としては、どっしりとした三角形や、ビーナスに視線を寄せるための菱形が見えるとのことです(本稿最上部のアイキャッチ画像なども参照しましょう、「菱形」のためは別の処理が必要なようです)

わずかに2章、65ページほどの紙面で、疑い深い読者を納得させるのは、いささか、無理な問いかけのようにも思われますが、こんなふうに、専門外の話題を持ち出して、序盤から大上段に構えるのは、この著者の “癖” らしく、『黄金比はすべてを美しくするか?』(早川書房、2005)や『神は数学者か?』(ハヤカワ文庫ノンフィクション、2017)という著作も同じ傾向です。

それでは、そもそも〈対称性〉とは何かという話題の説明をリヴィオは試みます。よく知られている鏡映対称性、回転対称性、並進対称性のほかに、映進対称性(別名、すべり鏡映対称性)なども持ち出します。バッハの『音楽の捧げもの』などが取り上げられて、その内部に潜む対称性の解明が進みますが、著者の説明不足は、絶妙な “訳注” がリカバーします。

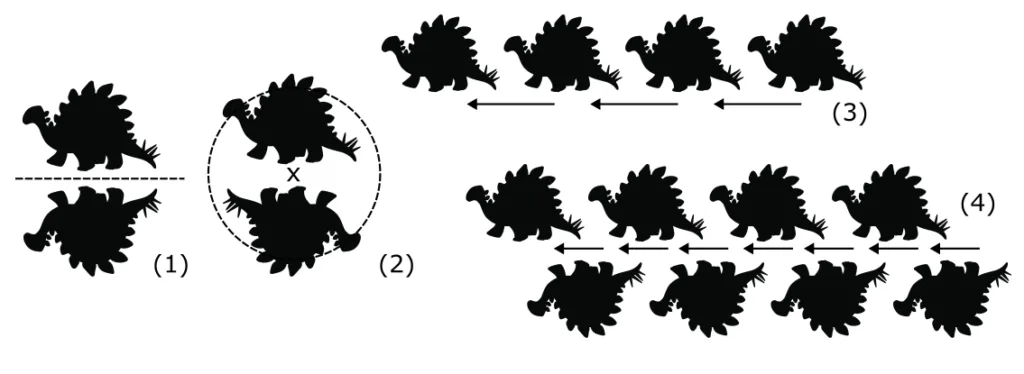

(1) 鏡映対称 (2) 回転対称 (3) 並進対称 (4) 映進対称

その後、リヴィオの専門分野、物理学に移行します。文字の入れ替えにまつわる〈置換対称性〉から元素の周期律を説明する「パウリの排他律」へと進みます。この道筋が王道なのでしょう。ただ、文中には、リヴィオならではの、卓見がちりばめられています。

そもそも、人が何かを見るとは如何なることか? あるいは、人は何を見ているのか? を問い、その解決の糸口を〈ゲシュタルト心理学〉に求めます。フロイトを始祖とする精神分析学、パブロフ的な行動心理学と一線を画し、脳内視覚情報処理の本質に迫る学派です。〈ゲシュタルト〉という概念は前世紀風の響きを醸し出しますが、錯視や二義図形、ゲシュタルト崩壊、立体視といった現象を観察し分析する分野です。

壁紙錯視(平面図形をじっと見つめていると絵柄が3D的に浮かび上がる現象)なども語られます。結局、人が美術作品に調和や対称性を感じ取るとき、そこにはゲシュタルト心理学的過程が含まれるということでしょうか。現在、AIにも錯視が発生することが確認され始めています。

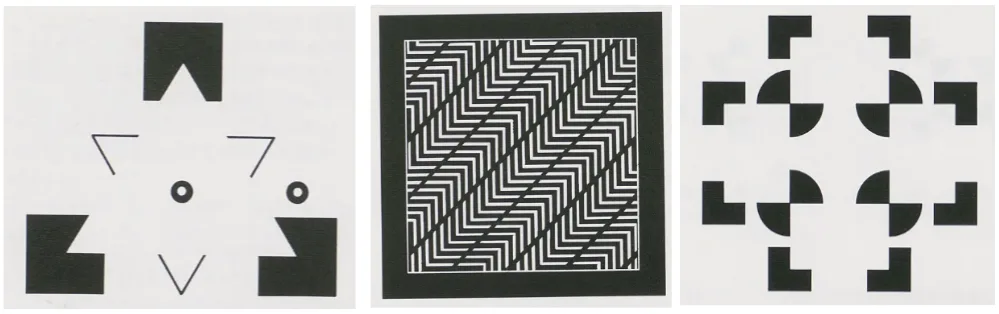

書かれていない三角形が見えたり、斜めの平行線が互いに傾いたりします(左斜め下からみてみましょう)、右の図形ではバラバラのセグメントが集まってもっと様々なものが見えてます

【参考記事】数式の苦手な方は飛ばしで進みましょう。

漢字で書くと硬い雰囲気を醸し出す専門用語〈群〉も、英語読みは「グループ」。これなら、何となく親しみが湧いてくるような、、、(邦訳は漢字1文字で済むので効率的ですが、日常用語ではない、、、)。この言葉はガロアによって、数学用語として初めて定義されました。

〈群論〉は数学のひとつの分野を指す言葉で、数学的対象〈群〉を系統的に研究します。この〈群〉は《集合とその集合の二元に対する算法を合わせた概念》です。たとえば、整数の全体 \(\mathbb Z\) と足し算(加法) \(+\) という算法をセットにすると、

- どんな二つの整数を足し合わせても整数になる:閉包性

- 三整数の和は隣り合う二整数の和の順によらない:結合則 \((a+b)+c=a+(b+c)\)

- どの整数に加えても元の数を返す整数がある:単位元の存在 \(a+0=a\)

- どの整数に加えても単位元を返す元がある:逆元の存在 \(a+(-a)=0\)

という性質が現れます(群の算法に加法を使った場合、それを〈加群〉とよぶことがあります)。この当たり前の結果を、《任意の集合とその集合上の算法の組》が満足するならば、その組を〈群〉と名付けるのです。整数の全体とかけ算(乗法)の組では、単位元は \(1\) になり、逆元を求めるために二整数の割り算(除法)が必要とされます。ただし、\(0\) での割り算は定めないと約束します。その結果、有理数が得られることもあることから、性質4が適用外となります。つまり、この組を〈群〉とよぶことはできない訳です。もちろん、有理数の全体と乗法の組ならば、〈群〉の条件を満足します(乗法群、本書、p.70参照)。

〈群〉に属する元(集合の要素)の総数が有限個である場合、その群を〈有限群〉といいます。たとえば、整数を \(5\) で割った余りを \([a]\) と書くと、\(a\) は \(0,1,2,3,4\) のいずれかの整数をとります。たとえば、\([1]\) は \(5\) で割って \(1\) 余る整数全体の集合ですから、

\[ [1] =\{\ldots, -14,-9,-4,1,6,11,16, \ldots\} \]

となります。集合 \(\{[0], [1], [2], [3], [4]\}\) も通常の加法のもとで〈群〉になります。このとき、

\[ [1]+[1]+[1]+[1]+[1]=[0] \]

などとなって、\([1]\) 自身を5回足し算すると加法の単位元 \([0]\) が得られます。他の元についても同じ結果が得られます(たとえば、\([3]\) を5回足しても\([0]\) になる)。一般に、このような性質をもつ繰り返し回数の最小値を、その群の〈位数〉とよびます。特に、有限群では元の総数と位数は一致します。群の算法が乗法ならば必要回数だけかけ算します。位数の存在によって元が繰り返し現れることになりますが、これが〈シンメトリー〉を生み出す原因のひとつと考えるのです。もちろん、有限群でなければ、無限大の位数をもつこともあります。

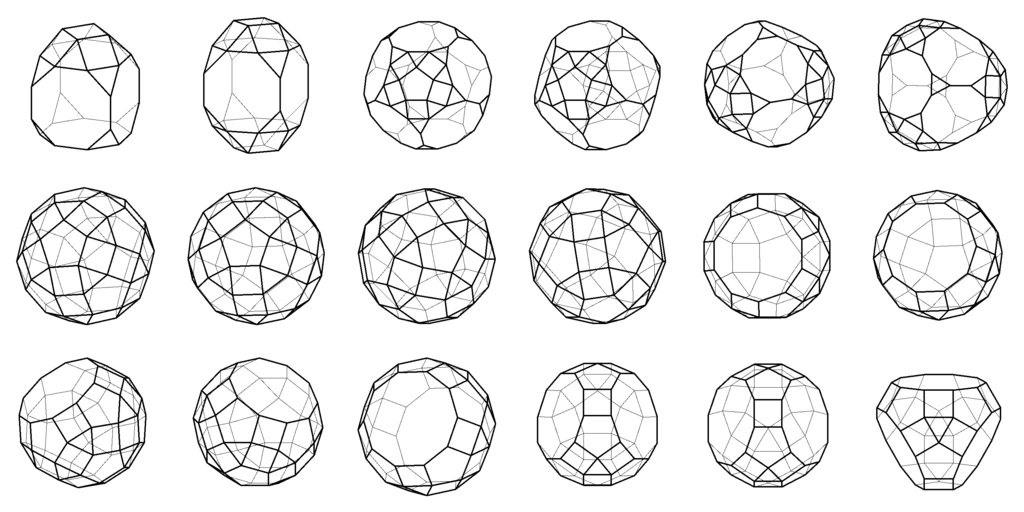

【例】対称性をもつ図形は実にさまざまですが、つぎに「整面凸多面体」とよばれる図形の一部を示します。頂点座標のデータ解析から各多面体がもつシンメトリーの正体を突き止めることができます(詳細は、筑波大学大学院、三谷純先生のホームページにて、その公開データを参照ください)。

1-2 リヴィオ『なぜこの方程式は解けないのか?』、代数的解法への挑戦史(第3章〜第5章)

さて、ここから、〈シンメトリーの科学〉の出発点となった、本書の主題〈なぜこの方程式は解けないのか〉に切り込みます。第3章は、3次と4次方程式の代数的解法を巡るカルダーノとその弟子フェラーリにいたる物語、第4章は、5次方程式の一般的な代数的解法が存在しないことを証明したアーベルの物語、第5章は、全ての次数の方程式が代数的に解けるための必要十分条件を明らかにしたガロアの物語です。〈方程式が代数的に解ける〉という言葉は、その式に現れる定数係数から、四則演算とベキ乗根を使って解が算定できるという意味です。

話しは紀元前四千年紀のシュメール人始まり、バビロニア数学で二次方程式の系統的な解法が導かれた背景が語られます。バビロニア数学が果たせなかった3次方程式と4次方程式の解法は、十六世紀のイタリアで全盛を迎えます。多数の関係者が登場しますが、中心人物はジェローラモ・カルダーノ(1501-1576)です。カルダーノはイタリアルネサンスが生んだ特異な人物で、内科医として生計を立てる一方、数学の分野で天才的能力を発揮します。人生は荒れ狂い、性格は不可解そのもの、方程式の解法を巡って学者達と闘争をくりひろげ、名うての博打打ちで、その勝利法を数学的に研究し、『サイコロ遊びについて』という教科書を執筆、確率的ゲーム理論の遠祖となります(詳細は、オイスタイン・オア『カルダノの生涯: 悪徳数学者の栄光と悲惨』をご覧下さい、国立国会図書館個人送信サービスで読めます)。

カルダーノ以後、、ボンベリ、ヴィエト、グレゴリー、チルンハウス、ベズーらが5次方程式に挑戦しますが次々と敗退。後の研究に大きな影響を与えたのは、ジョセフ⹀ルイ・ラグランジュ(1736-1813)です。4次までの方程式の解法では、方程式の次数をひとつ下げるテクニックが知られていましたが、5次方程式にその手法を使うと、逆に、6次方程式となることが明らかとなり、以後、方針転換して、変換テクニックの研究に邁進し、方程式が代数的に解ける場合、方程式がある種の対称性を持っていることに気づきます。そして、いよいよ「科学の王者」、カール・フリードリッヒ・ガウス(1777-1855)の登場です。彼は博士論文で、\(n\) 次方程式の解(根)は \(n\) 個であること(代数学の基本定理)を証明します。こんなことが判っていなかったのですね。ひとりで数学を楽しみ他者の承認に関心を持たず、面倒を避けるため秘密主義に走った彼は、それでも、晩年に、5次方程式の代数的解法の不可能性の証明の方が簡単かもしれないなどと呟きます。

転機は18世紀末のイタリアに訪れます。パオロ・ルッフィーニ(1765-1822)が〈5次方程式の代数的解法は存在しないことを証明した〉と主張し始めるのです。彼の著作は、長大かつ難解で第三者に意味が通ぜず、また、証明すべき重要事項を〈仮定〉だけで済ませたことが、のちに判明します。この主張の精密で簡潔な証明は、ノルウェーのニールス・ヘンリック・アーベル(1802-1829)によって成し遂げられます。

第4章は、多くの研究を成し遂げながら、存命中、その数学的業績をほとんど評価されず、僅か二十六歳で極貧生活のなか病に倒れた天才アーベルの物語です。貧困に苛まれた天才数学者アーベルには、その才能を惜しむ庇護者が何人かついていましたが、彼らも裕福ではなかったという話しは必見です。

第5章は、本書の主人公、ガロアの生涯の物語です。60ページほどの紙面でガロアの生涯を不足なくまとめていて、特に、ガロアの決闘死を巡るいくつかの憶説を論じた部分は読みごたえがあります。

なお、本稿では、アーベルについては下記《9》にて、ネットで読める名著、オア『アーベルの生涯』を紹介しています。この本、副題は「数学に燃える青春の彷徨」で、冒頭には

これは、ノルウェーの小さな町から科学の世界を探検するために出発した一青年の、心温まる物語である

という言葉が掲げられています。先に紹介した『カルダノの生涯』の邦訳副題「悪徳数学者の栄光と悲劇」とは対照的です(原著は「カルダノ:ギャンブル学者」)。一方、ガロアの生涯については、本稿《7》インフェルト『ガロアの生涯:神々の愛でし人』、《9》デュピュイ『ガロア:その真実の生涯』がネットで閲覧できる関連書籍です。

1-3 リヴィオ『なぜこの方程式は解けないのか?』、ガロア理論とは何か(第6章)

第6章は本書のハイライト、ガロア理論の本質に迫ります。その核心部分は〈ガロアの基本定理〉です。

〈ガロアの基本定理〉は、与えられた方程式が代数的に解けるための必要十分条件を与えるもので、あえて、ひと言で表現するならば〈その方程式のガロア群が可解群となること〉となります。分かりにくいですね。難解さに拍車をかけるのは、〈ガロア群〉や〈可解群〉の定義が、現代風に拡張され深化したことから教科書によってまちまち、まったく同じ意味にも係わらず、定義の同等性の証明に苦労するという事です。

本書、リヴィオ『なぜこの方程式は解けないか?』には掲載されていませんが、ガロア自身は、「根号による可解性の条件」に関する論文の目的を

素数次の規約方程式が根号で解けるためには、その根のうちの任意の二根が知られたとき、他の根が有理的に、これから導くことができることが必要かつ十分な条件である (ダルマス『青春のガロア:数学・革命・決闘』、p.143、国立国会図書館個人送信サービスで閲覧可)

と分かりやすく述べています。ただ、証明には開拓者ガロア自身のプリミティブな〈群論〉が現れ、さらに、実数や複素数の集合と四則演算の組を抽象化した〈体〉という概念を〈与えられた方程式の係数の有理式で表される量〉と表現して使っていて、実質的に、方程式論における〈群〉と〈体〉の関係に鋭く切り込んだものになっています(のちに〈ガロアの対応原理〉と呼ばれることになる)。

さて、第6章の小節「ガロアの鮮やかな証明」では、ガロアの基本定理〈その方程式のガロア群が可解群となる〉の証明における重要な三つの要素をピックアップしています。

- どんな方程式もその対称性を表す置換群をもつ(その後、ガロア群と呼ばれることになる対称群の部分群)

- 方程式に〈補助方程式〉の根を〈添加〉すると、同じ置換で互いに移り変わる部分群に分解する(その後、〈正規部分群〉と名付けられる概念の発見)

- 方程式のガロア群から入れ子状に生成される〈最大正規部分群〉の列から得られる組成因子(母群の位数を最大正規部分群の位数で割った値)がどれも素数になるとき、最初に出発した群を〈可解群〉とよぶ

これらの三要素から結論を導く道筋について、本文から引用しておきましょう。

結局のところガロアは、方程式のガロア群が可解であれば、方程式の解を求めるプロセスはいくつかの単純なプロセスに分けられ、それぞれのプロセスはもとの方程式より低次の方程式の解にだけ関係することを明らかにしたのである。 (本書、p.234)

通常の “ガロア本” であれば、このあたりで終わりですが、リヴィオのこの本はまだまだ続きます。四則演算とベキ乗根では解けないものの、アーベルとガロアがやり掛けた楕円関数を使った5次方程式の一般解法に挑んだ二人の数学者、エルミートとクロネッカーの挑戦が語られます。

第6章に続く第7章から第9章では、微分方程式のガロア理論、群の算法が微分可能な連続写像である場合の群論(ソフス・リーの連続群論)、それを使った素粒子理論を始めとする現代物理学などにおける対称性概念が登場します。

2.《ネットで読む》* 矢ケ部巌『数III方式ガロアの理論』

高校数学を前提として、高校生やしばらく数学を離れていた社会人の方を念頭においた〈ガロア理論〉の入門書です。〈ガロアの基本定理〉へと続く階段をなだらかに切ってあり、例題豊富で先を急がず、途中省略もしないという入門書で、新書版の〈お話し系入門書〉とは異なる500ページ超えの大部です。以前、話題になった石井俊全『一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する』(2017年、全672ページ)の系統の元祖のような著作です。専門家の広田氏が、〈ガロア理論〉に興味津々の友人 佐々木氏と、広田氏の甥っ子 小川君と議論したり、具体的な関連問題を解きながら、勉強会を進めていきます。

▶ 矢ケ部巌『数Ⅲ方式 ガロアの理論: アイデアの変遷をめぐって』、現代数学社(1976)、pp.525+2

この手の本、私、探訪堂が調べた範囲では、2冊ほどありました。本書の他に、富田圭子『代数学の華 ガロア理論』(2019年、765ページ)です。こちらは、デデキント、アルティンによって整備され、大掛かりな舞台装置を使って語られる〈ガロア理論〉で、かなり難易度が上がります。本書『数III方式ガロアの理論』は、ガロアの原論文当時の素朴な〈ガロア理論〉です。

著者の矢ケ崎巌氏は、執筆当時、九州大学の助教授だった方です。雑誌『現代数学』への連載記事に加筆し、新たに2章を加えたもので、全29章。多くの〈ガロア本〉で引用される名作です。

▶ 矢ケ部巌『数Ⅲ方式 ガロアの理論: アイデアの変遷をめぐって』、現代数学社(1976)、pp.525+2

国立国会図書館の個人送信サービスを使ってネットで読めます(当サイト記事【探訪ツール(1)】参照)。

3.《ネットで読む》* 倉田令二朗『ガロアを読む:第1論文研究』

〈ガロアの第1論文〉というのは、「代数方程式がベキ根で解けるための必要十分条件」を与えたガロア自身の論文です。「市販のガロア理論」は、デデキントが数体の概念を導入して根の置換群のかわりに〈体の自己同型群〉とし、シュタイニッツが一般の〈体〉上の理論とし、アルティンが線形性を軸に再構築した「ガロアーデデキントーシュタイニッツーアルティン理論」であって、ガロア固有のものではないとして、ガロアの第1論文を引用しつつ、現代人にもわかるように補足と解説を加えた “選書版” の入門書です。これも、多くの〈ガロア本〉で参考文献としてあげられる名著ですね。

▶ 倉田令二朗『ガロアを読む: 第1論文研究』、日本評論社(1987)、pp.222

4.金重明『方程式のガロア群』、高校数学で理解するガロア理論とガロア理論成立のミステリー

著者の金 重明(キム チュンミョン、1956-)は在日韓国人の小説家、翻訳家ですが、なんと、当時中学生になった娘さんのために語りはじめた『13歳の娘に語るガロアの数学』で、日本数学会出版賞(2014)を受賞しています。非常に多作な方で、朝日新人文学賞作『算学武芸帳』でデビューしただけあって数学関連の入門書も数多く手がけています。

ここで紹介する本は、同時期に出版された『ガロアの論文を読んでみた』(岩波 科学ライブラリー、2018)の姉妹編で、方程式の〈ガロア群〉に話題を絞って書いてあります。特に、ラグランジュの〈円周等分方程式〉の解説が山場となっていて、ガロアが目指したオリジナルの課題「素数次の規約方程式が根号で解けるためには、その根のうちの任意の二根が知られたとき、他の根が有理的に、これから導くことができることが必要にして十分な条件である」の意味が、〈ガロア群〉を経由して、腹の底から理解できる一冊になっています。

▶ 金重明『方程式のガロア群: 深遠な解の仕組みを理解する』、講談社ブルーバックス(2018)、pp.242

5.エミール・アルティン『ガロア理論入門』

本稿の《3》倉田令二朗『ガロアを読む:第1論文研究』の解説でも登場した〈ガロア理論〉の厳密かつ現代的な取扱いを確立したアルティンの名著です。〈ガロア理論〉の指し示す先を目指す方には、出発点となる基本文献です。

▶ エミール・アルティン『ガロア理論入門』、ちくま文芸文庫(2010)、pp.220

6.上野健爾『方程式を解く:ガロアによるガロア理論』

代数幾何の大家、上野健爾先生がガロアのオリジナル論文を解説するとこうなるのか、という驚きに満ちた一冊です。ガロアの〈第二論文〉の邦訳が掲載されています。

▶ 上野健爾『方程式を解く: ガロアによるガロア理論』、現代数学社(2024)、pp.281

7.《ネットで読む》* インフェルト『ガロアの生涯:神々の愛でし人 第2版』

二十歳と七ヶ月で早逝した天才の波乱に満ちた生涯は小説や演劇の格好の題材となり、そこで創造された物語のエピソードは独り歩きを始めます。ヴィクトル・ユーゴーの『レ・ミゼラブル』の時代に生きて、数学界の革命児でありながら、〈大衆の権利〉を奉ずる過激な共和主義者でもあったことから、注目度も抜群です。しかし、事実を求める試みが、徐々に開始されます。

遺稿を含めたガロアの論文集がリュウヴィルの雑誌に掲載されたのが1846年、エコール・ノルマル・シュペリュール(高等師範学校)の歴史講師、ポール・デュピュイ(1856-1948)による論文『ガロア:その真実の生涯(1896)』は1896年に発表されました(本稿《9》項参照)。

このガロア伝の原典ともいうべき、デュピュイ『ガロア:その真実の生涯』は、森鴎外『渋江抽斎』の史伝のようなスタイルで書かれていて、実在する資料や関係者との会話から得られたガロアの生涯を精密に組み立てています。信憑性の問われる資料の扱いでは、デュピュイ本人が〈私〉として登場して、「私はその証言を採用したくない」などと、文中で自身の解釈を述べます。

さて、学術的なスタイルに拘ったデュピュイに対して、1948年に英語版の原著が発表されて多くの読者を獲得した〈ガロア伝記物語〉の決定版、レオポルト・インフェルト(1898-1950)の『ガロアの生涯:神々の愛でし人』が登場します。

インフェルトは理論物理学者として、アインシュタインの協力者でもあった人で、それゆえに司馬遼太郎のような小説家にはなりきれなかったようです。そもそも、ガロアのような生前、数学者として無名であった人物で、残された原資料もごく僅かしかない場合、無機質な文書の羅列に終始するか、あるいは創作的伝記の二択であって、今回は後者の道を取る旨、序文や本文末尾に添えられた「追記」で述べています。私、探訪堂は、坂本龍馬の生涯を司馬遼太郎『竜馬がゆく』を読むようなつもりで読めばよいと思っていますが、ジョゼフ・ベルトランの1902年の論文や1903年前後のジュール・タヌリによる未公開遺稿の公開資料など、デュピュイ以降の重要文献をことごとく調べ上げています。また、ケンタッキー州、ルイスヴィルの研究家、ブリット氏が所有するガロア関連文書の写真記録も参照するなど、戦時中の当時としては最大限の努力をしたようです。邦訳版で上下二段、388ページの大作です。

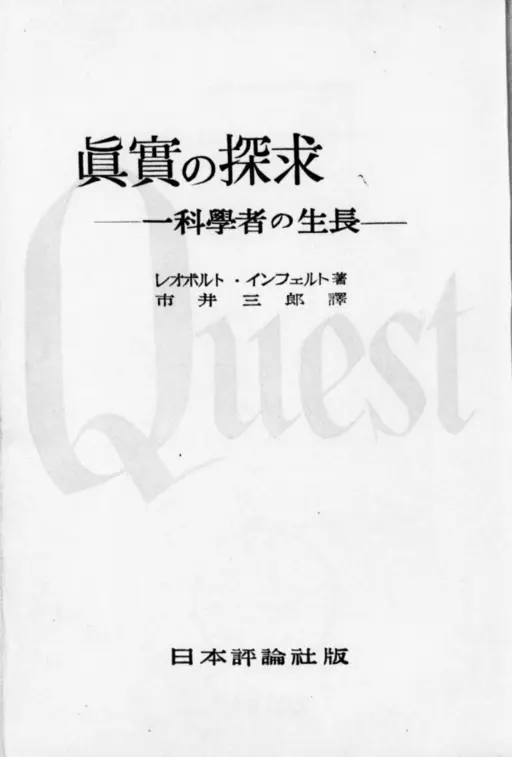

▶ L. インフェルト『ガロアの生涯: 神々の愛でし人 第2版』、日本評論社(1969)、pp.388

▶ L. インフェルト『ガロアの生涯: 神々の愛でし人 第2版』、日本評論社(1969)、pp.388

国立国会図書館の個人送信サービスを使ってネットで読めます(当サイト記事【探訪ツール(1)】参照)。

著者、インフェルトは、ポーランドの古都、クラカウ(最近はクラクフと読むらしい)において、ポーランド市街区とは隔てられた狭小な、しかし三万人ものユダヤ人がひしめき暮らすユダヤ街に、靴屋の息子として育ち、反ユダヤ主義と闘いながら、理論物理学者として成長し大学に職を得ます。しかし、1933年、ドイツにヒトラー政権が誕生すると、迫害を恐れて米国に逃れます。プリンストンでの生活は経済的に困窮し、一般科学書執筆には乗り気でないアインシュタインに頼み込んで、『物理学はいかに創られたか』の共同執筆者としての名前を借りることになります。

インフェルト『ガロアの生涯:神々の愛でし人』の評価は賛否が分かれるところで、中には「トンデモない作り物だ」などと罵る読者もいるようですが、彌永昌吉『ガロアの時代 ガロアの数学、第1部 時代編』では、「インフェルトの創作 (1) 〜 (3)」と題する小節で、気になる創作部分を丁寧に考しています。

ところで、インフェルトがどのような思想的背景のもとでこの物語を創作したのかが気になるところです。上記の彌永先生の推測などを考慮すると、どうやら、ガロアの反体制的な反骨精神に基づく行動と、ポーランド系ユダヤ人として迫害されながらも、戦後の荒廃したポーランドにあえて帰国してまで、ポーランド物理学の再興に尽くそうとした著者自身の境涯を重ねていた、といったところでしょうか。なお、インフェルトの1940年頃までの自叙伝『眞實の探求(邦訳1950年)』も国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます。インフェルトの文才の煌めきを感じることができる一冊です。ガロア伝執筆で勇気をもらった後の後半生の回想を含めた自伝『真実を求めて』もネットで閲覧でき、インフェルトの『ガロアの生涯』執筆の謎が明らかとなります。

8.加藤文元『ガロア:天才数学者の生涯』

望月新一教授の宇宙際タイヒミュラー理論の伝道師にして、リジッド幾何学の探究者、加藤文元(ふみはる)先生による〈ガロア伝〉です。最近、アキラメタのか、自ら〈bungen〉と名乗ってます。先生のお話しを拝聴した経験がありますが、抽象的かつ多層的にして奥深い研究内容でありながら、それをヒョイヒョイと鮮やかなポンチ絵で説明されると、なんだか判ったような気になるからアラ不思議。軽々と描き出されたあの輻湊した波線には幾重もの数式が表現されていたわけで、その場では空飛ぶ孫悟空の気分になれましたが、素より孫悟空ではありません。ふと見下げると觔斗雲がないことに気がつき、、、

さて、本書です。

▶ 加藤文元『ガロア: 天才数学者の生涯』、角川ソフィア文庫(2020)、pp.309

あの加藤先生が〈ガロア伝〉を出したと伝え聞いて、直ちに購入(中公新書版、2010)。読みながら唸り、唸りながら読む午後のひととき、、、。本書、高木貞治『近世数学史談』、彌永昌吉『ガロアの時代 ガロアの数学』とは趣を異にしていて、数学マニアにも歴史マニアにも、もちろんガロアファンにも楽しめる構成と内容となってます。ガロアの生涯に関しては初見の内容もあって、確認を兼ねて他書をひっくり返しても見当たりません。時代背景の説明も多様で、理解を深めるために、泣く泣く、フランス近代史の文献も追加購入するはめに。本書、2000年代以降の歴史研究の成果や本邦未訳のフランス語資料の内容が反映されているようです。

肝心のガロア群についての説明は、つぎのような感じです。

n次方程式はn個の根を同時に持ち、それらはすべて平等の立場で現れるので、どれか一個を特定することは(そのままでは)できない。つまりそこには曖昧さが残るわけだが、これを統制するのがまさに「ガロア群」である。ガロア群は数の難しさを記述するものであったが、この見方では数の曖昧さを記述するのだ。まさに数の〈難しさ〉とは、このような意味での数の〈曖昧さ〉に他ならないのである。 (同書、p.261より)

このあと、bungen流の〈曖昧の理論〉が説明されていきます。組合わせ論的に爆発した選択肢から何を取るかを決定することなく、それを曖昧にとどめたままで数学が成立する? その意義? 、、、なかなか、盛り沢山です。

9.《ネットで読む》* オア『アーベルの生涯』

本稿、本文にも登場したオイスタイン・オアによるアーベルの評伝です。オアはこれを書きたかったのですね。上下2段組みの大部ですが、アーベルに捧げられた基本文献です。

▶ O. オア『アーベルの生涯: 数学に燃える青春の彷徨』、東京図書(1985)、pp.303