◉ 近代の厳密自然科学の礎を築いた偉人ルネ・デカルト。彼の死後、自分自身の心身二元論を象徴するかのように、その遺骨は頭部と胴体が分離、頭部は行方知れずとなった。本書は、その頭部の行方を追うノンフィクション・スリラーの傑作。インターネットで読める、デカルト評伝の決定版、バイエ『デカルト伝』の旧版なども紹介する。

1.バイエ『デカルトの生涯』とデカルト『方法序説』

▼ ラッセル・ショート『デカルトの骨: 死後の伝記』、青土社(2010)、pp.348+17

デカルトについて問われた、あるシュールレアリストは「われ時々想う、故にわれ時々あり」と言ったとか。ところで、私、探訪堂は哲学的理解にはトンと馴染めない体質で、哲学書の読み込みは大の苦手。そのうち、目が廻ってしまう。デカルトの名を不朽のものとした名言「われおもう、ゆえに、われあり」についてでさえ、邦文論説では、「おもう」に対し、 “思う”、“想う”、“憶う”、“念う”、“考う”、“惟う” などと様々な漢字を充てていて解釈が難しい(本稿《3-2》参照)。では、デカルトについて、人に問われたらどう答えるべきだろう。私は、大抵、深入りを避けて、ヘルマン・ワイル『空間・時間・物質』の「緒言」に従い、

デカルトは近代の『厳密自然科学』

の礎を築いた偉い人

で良しとしている。ここで、この「厳密」は “誰でも何時でも検証可能” ということである。さて、本書は、新刊書店の科学一般書コーナーにあって、ひときわ目立つ帯の背のキャッチコピー

- 我ありき、ゆえに骨あり

に釣られて購入。カバー・オモテ左上部には、詩

いとも名高きカルテシウスのものなりし小さき髑髏、その胴体は遠く仏蘭西の地に隠されたり。されどその才、地球の全域にて讃へられ、その魂、今も天球に憩ふ。

が掲げられている。これは、比較解剖学者、ジョルジュ・キュヴィエ(1769-1832)が、1821年4月、在仏スウェーデン大使を通じ、小包みにて受領した、下顎を欠く頭蓋骨の頭頂部に彫られていたラテン語の詩の邦訳である。

1-1 バイエ『デカルトの生涯 校訂完訳版』とデカルト『方法序説』

ルネ・デカルト(1596-1650)とそれ以前の哲学者たちとの大きな違いについて、20世紀数理哲学の巨人、バートランド・ラッセルは

デカルトの著作には、プラトン以来それまでのいかなる著名哲学者にも見出し得ないところの、ある新鮮さが感じられる。この中間期の哲学者たちは、すべて教師だったのであり、この職業に属する特有な職業的優越感をもっていた。しかしデカルトは、教師としてではなく、みずからの発見したものを他に伝える熱意に燃えた発見者、探究者として著作したのである。 (バートランド・ラッセル『西洋哲学史』、市井三郎訳、みすず書房、1969年、p.551)

と述べている。2022年に発売された完本の邦訳、

- アドリアン・バイエ『デカルトの生涯 校訂完訳版』、工作舎、上下巻(2022)、全1,306ページ

によれば、ガリレオの宗教審問事件を知って自身の思索の公開に慎重になったデカルトは、大作『世界論(宇宙論)』の出版を断念、「生きている間は決して自分の著作を印刷させまい」と決心する。ところが、その後、個人的なメモとして書き始めた “哲学の『試論』” の存在は、友人たちの知るところとなる(以下の内容は要約本の邦訳『デカルト伝』では省略されている)。

デカルトの所有するはずの財産を一般の人々の手に入れさせるにはもはやデカルトに死んでもらうしかなかったように思える。友人たちはデカルトにその振舞いは不正だと文句をつけ、出版しないと言っているのをやめさせることで人々の怒りの犠牲となる惧れをなくそうとした。(同書、p.0414)

オランダに隠棲中のデカルトは自分の書きもののうちで日の目を見るに最もふさわしいものを整理、敵対者による嫌がらせを恐れて著書にデカルトの名を記さないことを条件に、パリの数学者コミュニティの中心人物であり聖職者のマラン・メルセンヌ(1588-1648)に助力を仰ぐ。しかし、速達の定期郵便で送られてきた国王の允許状には、自分の名が記されていた。これには、大変困惑するものの、結局、それは適わぬと諦め、専門家向けのラテン語ではなく、一般の人々をも念頭においてフランス語の原稿を用意する。この『試論』、本人が意図しない表題

- 『理性を良く導き、学問において真理を探究するための方法叙説。加えてその方法の試みである屈折光学、気象学、幾何学』

が付けられて出版されるのである。伝記作家、バイエは、この『方法叙説』の欠点について

それは著者がまず自分のためだけに書き、それがたまたま出版されることになったに違いないような著作に、通常指摘される欠点とおそらく同じものであろう。というのも、デカルトはこの論考で教師や博士を作ろうと欲していたのではなかろうかと疑った人たちに対しては、次のことを注意するのがよいからである。すなわち、ここで言われる方法とはデカルトが他の人たちに押し付けようなどと考えたものではなく、デカルト自身が辿ってきた方途であって、神から授けられた自然の光に従って自らを指導する自由によって与えられた権利に基づいていたものだからである。 (同書、p.0424)

と述べている。そのような『方法叙説および屈折光学、気象学、幾何学』が、凄まじい破壊力を秘めていたから驚きである。この孤独な思索者が、知識の体系を構築するに際して誰もが検証可能で疑うことのできない方法が存在する、とほのめかしただけで、その信奉者たちは敏感に反応、やがて “近代厳密自然科学” の雪玉があちらこちらで作られて転がり始め、思弁の世界を離れ、世代を超え、継承、蓄積、精緻化され、巨大化していく。そして、アリストテレス的旧世界は崩壊する。

1-2 デカルト『幾何学』

私、探訪堂にとってのデカルトといえば『幾何学』である。有名な『方法叙説』は、三つの試論『屈折光学』、『気象学』、『幾何学』の序論として添付された文書である。二次元とか三次元の空間に張った直交座標系をデカルト座標と呼ぶことは中学で習った気がする。ところが、『幾何学』の物語には、明示的に固定された原点も、上下左右の座標軸も登場しない。古来からの幾何学の図解について、所与の線分の長さに \( a,b,c \) など、求める線分の長さに \( x,y\) などの文字を割り当てて、幾何を代数に、代数を幾何に変換して解くのである。考察の中心となる線分は斜交することも多い。“数の組” という意味におけるデカルト座標の今日的な概念が確立するためには、まだ、何人かの天才を必要とした。デカルト『幾何学』の凄みは、たとえば、何気ない「\( a\times a \) を \( a^2 \) と書く」などという記述にある。どうやら、史上初めて “ここで” この記法を定義したらしい。そもそも、数 \( a \) は長さ、その平方 \( a^2 \) は面積、立方 \( a^3 \) は体積と考えられていた時代の話である。線を記述する数式に平方や立方が入り乱れる様は圧巻であったはずである。そして、ユークリッドの時代からの未解決問題であるアポロニウス・パッポスの問題に完全な解答を与えた。しかし、“デカルトの幾何学” 自体が、後世に引き継がれる抜群の内容を含むとは思わない。ただし、デカルトの著作『幾何学』は『方法叙説』を代数と幾何の問題に具体的に適用した試論として、強大な影響力をもっていたことは間違いなく、この点では、デカルトとの論争に狼狽し続けたアマチュア数学者、ピエール・ド・フェルマ(1607-1665)とは比較にならない。ただし、高次元解析幾何学や微分法の発見者はフェルマ、その人であり、フェルマはプロ好みなのである。

さて、『幾何学』の最終盤に

私の意図は大きな本を書くことではない。私はむしろ多くのことをわずかな言葉であらわそうと努めているのであり、同じ種類のすべての問題を同一の作図に帰着させることによって、私はそれらの問題を無数の他の作図に変形し、各問題を無数の仕方で解く方法を一括して与えたことを考慮してもらえるならば、私は目的を達したとおそらく判断してもらえるであろう。 (ルネ・デカルト『幾何学』、原享吉訳、ちくま学芸文庫、2013)

という文章がある。この発想を三角形の合同や相似の議論に当てはめれば、図形の変換群の話しにも行き着く。恐れ入るばかりである。 \( a^2 \) の話しと同様、印象深い(本稿《3-3》参照)。

ところで、哲学書として扱われることが多い『方法叙説』。これ、哲学書というより、自分の到達した考えを柔らかく説明した随筆風の作品とか、自伝的作品とか評する人もいる。確かに、多くの矛盾や説明不足を孕みつつ、デカルトの興味は、このような手法による世界の統一的理解、すなわち、図形から物体、流体の運動の記述、さらに、生物学、生理学、心理学、精神の問題にまで飛躍し、神の存在証明にまで行き着く、、、。

そのデカルト、、、自身の崇拝者に祭り上げられ、死後には、頭蓋骨までたらい回しにされることになる。本書は、その死後の骨の詳細な伝記である。

2.本書の内容紹介

デカルト『方法叙説』の第二部は「炉部屋の思索」というタイトルが付けられることもある。その冒頭でデカルトは

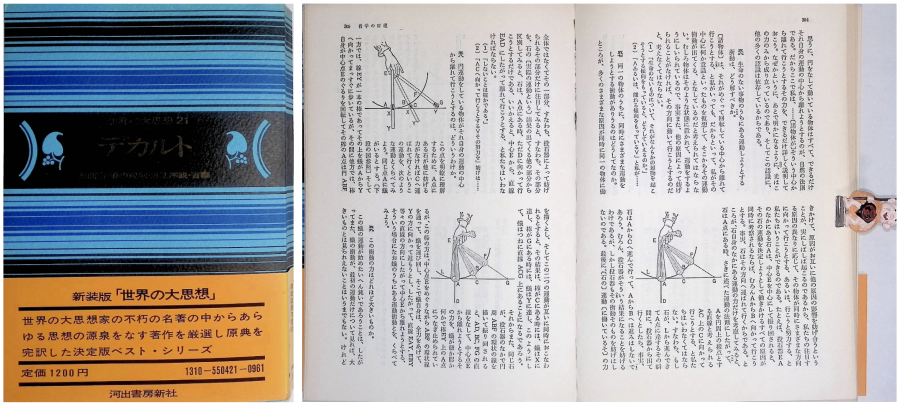

その頃私はドイツにいた。(中略)そこでは気晴らしになるような話相手もなければ、またさいわい心を乱すような心配事や情念もなかったので、私は一日じゅうひとりで暖炉部屋に閉じこもって思索にふける余暇をもった。 (小場瀬卓三訳「方法序説」、世界の大思想21『デカルト』、河出書房新社、1974)

と述べている。この頃のデカルトは、力強く人々を先導し、新しい時代を切り開いてゆく勇敢な指導者ではなく、まさに、孤独を愛する思索家、求道者のイメージである。

本書、ラッセル・ショート『デカルトの骨』は、デカルトの思索を概観する関する短い導入部ののち、50歳を超えたデカルトが、スウェーデン女王クリスティナの招きを断り切れずかの地に出向き、厳冬期のストックホルムで風邪を拗らせて息を引き取るという話しから始まる。遺骸はその地に埋葬されたが、故国、フランスで再度埋葬することとなり、もとは偉大な哲学者のものであった「聖遺物」は小箱に納められ、反デカルト主義者たちやデカルトの崇拝者たちによる強奪を恐れ、ルイ14世の忠実な従僕で騎士のユーグ・ド・テルロン率いる移送隊によって、秘密裏に運ばれてゆく。途中、遺体を乗せた船は沈むという言い伝えで騒ぎが起こる。それを何とか凌いだテルロン一行は、コペンハーゲンから、陸路、パリに向かう。ところが、その聖遺物を納めた煌びやかな銅箱の中には、大切な、そして重要なあるものがなかったのである。心身二元論の提唱者、デカルトの遺骨は、まさに、頭部とそれ以外が分離し、頭部は行方知れずになったかのように思えた。それは粉々の骨片と化したのか、あるいは失われたのか。

頭部が胴体から分離されたのは何時か、フランスへの移送時、頭部のない遺骨は不審感を呼び起こすはず。ならば、別の頭蓋骨にすり替えたのか、その第二の頭蓋骨はどうなったのか、等々。ところが、1821年3月、ストックホルムのオークションにデカルトのものと称する頭蓋骨が出品されるのである。頭蓋骨の行く先々で謎が謎をよぶ展開が待ち、その真贋論争に結論が下される頃、今度は、遺骨本体が行方知れずとなっていることに気付くのである。

序

1 死んだ男

2 骨の祝宴

3 聖ならざる遺骨

4 場違いな頭部

5 頭蓋の容量

6 身柄提出令状

7 近代の顔

エピローグ

原註/翻訳者あとがき/参考文献/索引

癖のある登場人物、研究一筋の学者など、紹介したい内容が盛り沢山だが、本書『デカルトの骨』は推理、サスペンス、後日談などが重層した一級品の読み物であるため、これ以上の深入りは避けよう。ぜひ、それぞれの謎解きを楽しんで頂きたい。

3.デカルトと数学・自然科学

デカルトの伝記は数多い。

ところが、デカルト自身が何を感じ、何を決意し、如何に行動したかなどについて、正反対の記述に出合って戸惑うこともある。いったい、何が本当なんだろう。生前から、多くの信奉者と敵対者に囲まれ、評価が大きく分かれる。没後370年を超えた今日では、なおさらという感じもある。『デカルトの骨』は “死後の伝記” であるから、普通の意味の伝記も読んでみたくなるのである。

3-1 バイエ『デカルト殿の伝記』とヘルマン『数学10大論争』

デカルトの伝記作家が必ず参照する書籍に、デカルトの死後、40年程のちの1690年代初頭に出版された

- バイエ『La Vie de Monsieur Descartes(デカルト殿の生涯)』

がある。偉大な伝記作家、アドリアン・バイエ(1649-1706)による緻密な伝記である。これには、二つの版があり、要約版は『デカルト伝』(講談社、1979)として翻訳された。そして、ついに完全版が詳細な注釈付きで、『デカルトの生涯』(工作舎、2022)として翻訳・出版されたのである。これを、ようやく、図書館で借りて読むことができた。幸い貸出期間の延長もできた。大迫力である。なお、要約版の『デカルト伝』はNDL個人送信サービスでオンラインで読める(本稿 《4-1》参照)。

一方、数学者の書いたデカルト伝も数多いが、当時のパリの数学コミュニティを舞台に、幾何学と光学を巡るデカルトとフェルマの論争を描き出したサイエンス作家、ハル・ヘルマンによる

- ハル・ヘルマン『数学10大論争』、紀伊国屋書店(2009)

の第2章「デカルトvsフェルマ:解析幾何学と光学」は、短く、話題も絞られているが出色。訳者、三宅克哉による訳注も興味深い。デカルトの『方法叙説および屈折光学、気象学、幾何学』の出版前原稿の写しは、デカルトの相談役、メルセンヌの手からパリの数学コミュニティに渡っていた。反デカルト派の急先鋒、復讐に燃えるボーグランは仲間内で回覧、出版後の一斉攻撃の機会を窺っていた。ボーグランの陰謀に巻き込まれた事情に疎いアマチュア数学家、フェルマは、純粋で科学的ではあるが、なんと痛烈な批判的見解を発表してしまうのである。じつは問題の『屈折光学』、出版を断念した大著『世界論(宇宙論)』で展開された精緻で体系的な議論を欠いていたのである。

3-2 「我惟う、故に我在り」

本書『デカルトの骨』の作者、ラッセル・ショート(1959-)は、本書を読んだ限りでは、中立的で、信奉者・敵対者の双方の見解を短い文章で著しているように見える。舌鋒が鋭すぎる傾向があるが、印象に残る。ところで、「我おもう、故に我在り」は、ラテン語で「コギト(我おもう)、エルゴ(故に)、スム(我あり)」だそうだ。よく聞く話しである。しかし、本書の第1章「死んだ男」の導入部で著者、ラッセル・ショートは「コギト」に対する別の解釈を披露するのである。すなわち、デカルトの方法的懐疑の果てには「我」すら残らないという。すなわち「我惟う、故に我在り」(本書『デカルトの骨』 p.48)ではなく、

- 思考が生じている、故に思考者があるはずである

が正しいと説く(その思考者が “我” 以外ならば怖い話しになりそうだが、、、)。ともかく、デカルトは、この万人が否定することの出来ない命題を起点として、宇宙と人間、そして両者の関係に関する知の殿堂の再構築を始める。その言動は、熱狂的なデカルト崇拝者を生む一方で、デカルトを世界秩序の破壊者と見做す強烈な反デカルト主義者をも作り出した。敵対者に対するデカルトは、思索の底に沈む探究者の姿とは打って変わって、傲慢かつ下品、反撃は激烈であったという。デカルト信奉者であるバイエの『デカルト殿の生涯』とはやや印象が違うのである。

若かりし頃のデカルトは、コペルニクスの地動説が、なぜ教会に断罪されたかに思いを巡らせた。そして、反論の余地のない根拠や証拠を備えた科学的主張ならば、断罪されずに済んだと結論づけた。ならば、如何にして、揺るぎない知識体系を構築するか。これがデカルトの主要関心事であり、個々の話題にのみ固執する反対勢力とは、そもそも、立ち位置が異なっている(ハル・ヘルマンの『数学10大論争』、p.051)。

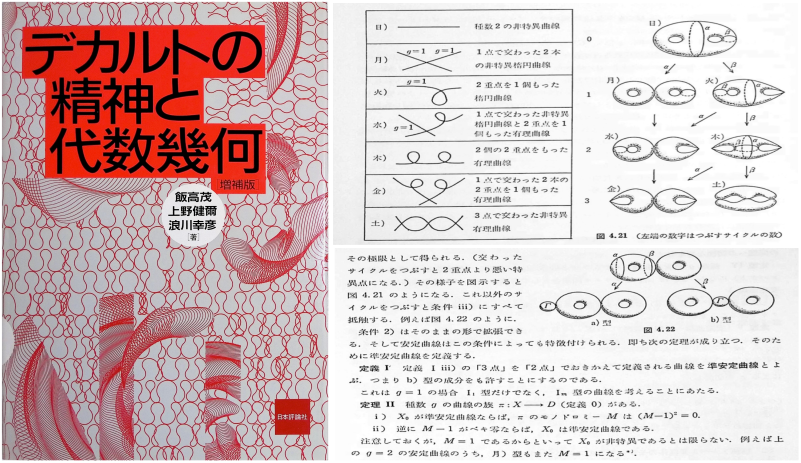

3-3 飯高、上野、浪川『デカルトの精神と代数幾何』

私、探訪堂の最近の興味は、低次元トポロジーに傾いていて、代数幾何というと五歩も六歩も引き下がった上で顔も蒼白になる。さらに、一歩前進二歩後退の繰り返しである。とにかく、難しいのである。スキームなどという言葉がでてきたら、もうお手上げ。ところが、もっと遥かに基本的な話し、たとえば、直線に無限遠点を付け加えたものを “無限遠直線”、二次元平面に無限遠直線を付け加えた図形を “射影平面” とよぶ、などという辺りから違和感でいっぱい。これこそ、デカルトの亡霊の成せる技だと思う。探訪堂が慣れ親しんだアレクサンドロフの1点コンパクト化とか、射影平面が欲しければメビウスの帯に円板貼り付けろ、という発想とは、何か違うのである。

それはさておき、私、名著、上野健爾『代数幾何入門』の挑戦者のひとりでもあったことから、

▶ 飯高茂、上野健爾、浪川幸彦『デカルトの精神と代数幾何 [増補版]』、日本評論社(1993)

は、増補版が出てすぐ、この種の本は直ちに入手しないと大変なことになると直観し、ひしと抱えてカウンターに向かい、その後は、床の間に飾って、ときおり、榊を供えて拝んでいる。中秋の名月にはダンゴも供える。案の定、古書価は高騰、志ある学徒のために、再版を願うばかりである。

『デカルトの精神と代数幾何』は「第0部 デカルトから現代の代数幾何まで」という論説から始まる。それによれば、デカルトは、ギリシャ数学以来の古典的な幾何学の多くの問題を、アラビアで発展し中世にヨーロッパに持ち込まれた代数学の問題に帰着させ、代数を使うことで幾何の問題を「統一的に把握し解くことができる」と主張した人物、と位置づける。その後、この論説では、デカルトの流れをくむ数学(その名も代数幾何!)の発展の歴史、メビウス、リーマン、マックス・ネーター、ザリスキ、グロタンディク等々の仕事が概観され、ヒルツェブルフ、小平、スペンサーへの道が示される。そして、

デカルトから始まった座標幾何学はこのように多くの成果をあげてきた。しかしそれと共に数学の専門化、細分化も進み、同じ代数幾何学の中でさえ言葉が通じ難くなることも起こってきた。本来、デカルトは彼の見いだした方法によって自然界のみならず精神界まで統一的に把握しようと試みた。座標幾何学はその試みの一分野でしかなかった。数学の専門化、細分化はデカルトにとってみれば人間精神の退化以外の何ものでもない。(中略) このデカルトの思想を今一度真剣に検討すべきであろう。(本書 p.8)

と結んでいる。このなかでは、個人的には、怖いもの見たさでスペンサーが好きなのである。

それはさておき、現代の代数幾何がこんなにも取り付きにくいのは何故だろう。著者のひとり、上野健爾はその著書『代数幾何入門』の「まえがき」でその状況を嘆いているが、おなじ「まえがき」の冒頭では

代数幾何学は式で定義された図形の幾何学であり、デカルト、フェルマーによる座標幾何の導入と共に誕生した。18、19世紀、幾何学的直観に頼って座標幾何学の問題を解いているうちに数学者達はさまざまなパラドックスに直面し、理論を厳密に展開する必要に迫られた。そして、20世紀前半、イタリア学派の代数幾何学を厳密に再構成する必要からザリスキが、また整数論への応用の必要からワイルが、代数幾何学の厳密な基礎づけを展開し、現代的な代数幾何学が誕生した。 (探訪堂註:研究者名を欧文からカタカナに、“今世紀” を20世紀に変更)

と述べている。実際、デカルトが成し遂げたことは、ユークリッド幾何学の作図問題を代数学に置き換えただけではなく、自身の “方法的懐疑” によってユークリッド幾何学の根底をも疑ったのである。代数幾何の分かりにくさの根底にはこれがあったのか。

これについては、『ルベック積分』、『実函数論』、『積分方程式』などの著書で御馴染みの小松勇作に登場願おう。

デカルトは、まずギリシャ数学を反省する。ギリシャ数学では、存在は知られているが未だ確認されていないものを認識することが主題であり、存在の根拠を明らかにするための証明が主眼とされている。ユークリッド幾何学は、出来上がった体系としては荘厳であるけれども、既知から未知への筋道を辿るとき、そこには全体を通じて一貫した必然性に欠けていて、むしろ偶然性が支配している。発見的な学として統一的な方法と原理とを得るためには、幾何学を改革しなければならない。それがデカルトの根本思想であり、そこに導入されたのが代数学による解析法である。 (小松勇作「数学」、伏見康治編著『自然科学を学ぶために』、創元社(1952)に収録、p.77)

このあと、「代数方程式によって表されるいわゆる代数曲線のみならず、後に微分積分学と関連して現れる超越曲線をも同様に処理することの可能性が基礎づけられたのである」と議論が続いていく。なるほど、飯高、上野、浪川の「デカルト流の統一的把握」とはこういうことで、一旦、確固たる核ができると、デカルトの時代には知られていなかった超越曲線なども含めて、つぎつぎに継承され拡大していく。目から鱗の話し。そして、どうやら、代数幾何が直感的理解ではなく、デカルト的理解を必要とすることもよく解ったのである(この伏見康治編著『自然科学を学ぶために』は NDL 個人送信サービスで閲覧できます。本稿《4-5》参照)。

4 国立国会図書館/個人送信サービスから

このコーナーでは、国立国会図書館/デジタルコレクションの個人送信サービス(無料)を利用して、手元端末で閲覧可能な書籍を紹介します(PC・タブレット推奨)。記事のバナー【国立国会図書館デジタルコレクション】からログイン画面に入ります。未登録の場合、そこから「個人の登録利用者」の本登録(国内限定)に進むことができます。詳細は当webサイトの記事「国立国会図書館の個人向けデジタル化資料送信サービスについて」をご覧下さい。

4-1 アドリアン・バイエ『デカルト伝』

▶ アドリアン・バイエ『デカルト伝』、講談社(1979)、pp.295

アドリアン・バイエの著書『デカルト殿の生涯(La Vie de Monsieur Descartes)』には、1691年の完本と1692年の要約本の二種類がある。この邦訳『デカルト伝』は後者の翻訳である。アドリアン・バイエはフランスの名門、ド・ラモワニョン家に図書館司書として仕え、幾多の大作をものにしてきた書誌学者として知られる。彼らが生きているうちにと、デカルトの知人や縁者の協力を得て、デカルト自身の遺稿や書簡、関係者の覚え書きなどを収集、6年の歳月をかけて完本版を完成させて出版、翌年には友人たちの助言に従って要約本版を出版した。

目次を見ると、一目で「これがバイエだ」ということがわかります。

献詞

はしがき

第一編一五九六年から一六一九年まで

一、彼の家系/二、彼の誕生/三、彼の洗礼(母の死/彼の健康状態/父の再婚)/四、勉学への素質(ラ・フレーシュに送られて勉学/古典学級での進歩)/五、学院の友人たち(アンリ四世の心臓のラ・フレーシュへの移送/論理学および道徳論の勉強の成果)/六、自然学および形而上学の勉強において覚えた不満(数学の勉強/研究もしくは思索の仕方)/七、学院を出る(勉学に対する不満/書物と学間との放棄、その理由)/八、レンヌに滞在、ついでバリに滞在(無為/ミドルジュとの交わり/メルセンヌ神父との交わり/隠棲して研究に復帰/見つけ出されて研究を妨害される)/九、オランダに赴き、軍職につく(これについての彼の考え/ベークマンと知り合う)/十、『音楽論』を作成/十一、他の著作に着手/十二、ドイツに行く(フェルディナント二世の載冠式を見物/パヴァリア公の麾下に入る)

第二編一六一九年から一六二八年まで

一、冬営に入る(閑居/先入見の除去に努める/彼の苦悩と困惑)/二、醬薇十字兄弟会を探す(シェアーベンに行き、ファウルハーベルと知り合う/ブラーハの囲みに加わる)/三、ビュコア伯の下に入りハンガリアに赴く(トルコ軍との戦いには加わっていない)/四、軍職を脱する(北方への旅/生命の危険を冒す)/五、祖国に帰る(パリに行く/薔薇十字会の一員であるとの中傷をくじく)/六、生き方についての不安(数学および自然学を放棄する/普遍数学の研究/道徳の研究を企て、自然学を考え直す/ブルターニュ州およびポアトゥ州に行く/土地を売る)/七、イタリア旅行/八、フランスへの帰還/九、パリに腰を落ち着ける(彼の生活様式/みずからの振舞いのための格率)/十と十ー、名声のゆえに友人ができ、訪客に悩まされる/十二、望遠鏡や鏡のためのレンズ削り(数学器具の職人フェリエ/デカルト、仲間に愛想をつかす/身を隠したが見つけ出される)/十三、ラ・ロシェルの囲みに加わる/十四、法王使節の邸で開かれた有名な会合に出席する(哲学についての自分の考えを開陳させられる/みずからの哲学をつくりあげるよう、ド・ベリュル枢機卿によって決心せしめられる)

第三編一六二八年から一六三七年まで

一、田舎に引きこもり、ついでオランダに隠れ住む/二、オランダにおける遍歴と隠遁の生(フリジアに住み、ここでみずからの形而上学的省察の仕事にかかる)/三、屈折光学に関する見解(アムステルダムに戻る)/四、気象学の論文作成の機緑、幻日の現象/五、彼の指導者ド・ベリュル枢機卿の死(医学、解剖学、化学の研究)/六と七、ベークマンとフェリエとの背信行為(メルセンス神父の訪問、ジビューフ神父の書物)/八、近東諸国へ行くことを拒む(イギリスへ行く/もはや誰にも問題を提示しようとは思わず、このままだと、他人が自分に提出する問題だけしか解かないことになると考える)/九、ヴィル・プレッシューを家に迎える(デヴェンテルで住むことにする)/十、『世界論』/十一と十二、ガリレイの有罪判決のゆえにこの論文の出版を控える/十三、アムステルダムに帰る(ド・ヴィル・プレッシューと一緒にデンマークに行く)/十四、レネリがユトレヒトでデカルト説を教える(六角形の雪に関する観察/蝋燭の光環に関する観察/ベークマンの死)

第四編一六三七年から一六三八年まで

ーと二、みずからの哲学の試論を印刷させる(『方法序説』)/三、『屈折光学』『気象学』『幾何学』/四、これら四つの論文のつながりと関係(どういう仕方で書かれているか/デカルトに対するロベルヴァルの怨恨の起こり)/五、ブレダの囲みに赴き、ついでフランドルへ行き、ドゥエーに入る(エグモントに移り住む/フロモン、プレンピウス、およびシェルマンに答える)/六、ミドルジュの親切(デザルグの親切)/七、『屈折光学』に対するド・フェルマの異論(プチの異論/幾何学に関するド・フェルマの著作/ド・フェルマとデカルトとの二重の論争の起こり)/八、パスカルやド・ロベルヴァルがド・フェルマの論争に加担する(デカルト、彼らに答弁する)/九、ド・フェルマとデカルトとの間の確執のなりゆき(ミドルジュとアルディとがデカルトの側につき、パスカルとド・ロベルヴァルとがド・フェルマの側につく)/十、ド・フェルマがデカルトと和解をし、パスカルとともにデカルトの友となる(ロオーとクレルスリエとがド・フェルマをすっかり説き伏せる)/十一と十二、ブチとの論争(モランとの論争/ド・ボーグランとの論争/地圧学あるいは静力学の小論文)/十三と十四と十五、ルーレットについて、またこの問題でデカルトの演じた役割について/十六、幾何学を断念する(デザルグに対する思いやり/彼の『幾何学』への入門書/ド・ボーヌの注/ド・サント・クロアおよびフェルークルとともにおこなった算術の勉強/いろいろな問題に答弁するのをやめる)

第五編一六三八年から一六四一年まで

ー、レギウスがデカルトの弟子となり、かつユトレヒト大学の教授となる/ニ、レキウスがデカルトの教えを受け始める(オランダにおけるデカルトの友人たち/カトリックの司祭バンニウスとブレマルト)/三、デカルト派の筆頭学者レネリの死(ユトレヒトの市庁の命令によって公式に表明された、デカルトに対する称賛の辞/レギウスがデカルト学徒の筆頭となる)/四、ヴォエティウスの人となり、彼の企て/五、レギウスがヴォエティウスに対して用心をする(レギウスの不謹慎な振舞い/デカルトがレギウスに授けた知識/プレンピウスの不当な振舞い)/六、十六歳の少年パスカルの円錐曲線論(ド・ボーヌとの共同研究)/七、ハルデルウィック、ユトレヒトの近傍、レイデンに移り住む(ヘイダススの友誼/リヴェの友誼とスタンピオンの賭け/デカルトに対する論駁の書物)/八、レギウスのテーゼ、レギウスに対するヴォエティウスの攻撃/九、精神の座に関する見解(イギリス定住の計画、キャンディッシュとの友誼/ド・ソメーズとの友誼/ド・ソメーズの不機嫌)/十、イエス会士たちと不和になる(ブルダン神父のテーゼテーゼについての学院の慣行/イエス会士たちへの宣戦布告)/十ー、ブルダン神父との個人的確執(イエス会士たちに対して備え/るスコラ哲学を論駁しようと企てる)/十二、父の死と娘の死(ヴォエティウスがメルセンス神父を彼に背かせようとたくらむ/王が格別のはからいをもって彼を宮廷に招こうとするが、徒労に終わる)

第六編一六四一年から一六四四年まで

ー、『形而上学的省察』の出版/二、『省察』の内容の要約(『省察』の叙述の様式/第一論駁)/三、第二論駁(ホへブスの手になる第三論駁/ホッブスの手になる別の論駁)/四、アルノーの手になる第四論駁(デカルトがアルノーに対して抱いた敬意と友情)/五、ガッサンディの手になる第五論駁(ガッサンディとデカルトとの不和の起こり/第六論駁)/六、ヴォエティウスがユトレヒト大学の学長となる(レギウスのテーゼレギウスに対するヴォエティウスのテーゼ)/七、レギウスに対する抗議の嵐(デカルトがレギウスに示した見解/ヴォエティウス、新哲学を禁止させる)/八、オラトリオ会の神父たちやイエス会士たちがデカルト哲学に対して示した好意的な意見(ブルダン神父が『省察』に対する反論を書く)/九、デカルト、エンデゲストに滞在し、この地でソルビエールの訪問を受ける(レギウスとピュとがエンデゲストで知り合う/『省察』のフランス語訳)/十、ヴォエティウスの著作、デカルトを難じたもの(ボルデュクの聖母協会を難じたもの)/十一、ヴォエティウスならびにスホキウスの手になる、デカルトを非とする書物(デカルトの答弁/デカルトに対するユトレヒトの裁判/スホキウス、フロニンゲンに召喚される)/十二と十三、ヴォエティウスの誹謗書(ガッサンディの『論』すなわち反論/ソルビエールがガッサンディとデカルトとを不和にさせる)/十四、エティエンヌ・ド・クールセルによる、「試論』のラテン語訳(フランス旅行)

第七編一六四四年から一六五〇年まで

一、『哲学の原理』の刊行/二、ファルツ王女でデカルトの弟子であるエリザベト/三、パリに滞在中、友人たちと会う/四と五、エグモントに引きこもる(フロニンゲンの訴訟にけりをつけさせる)/六、ガッサンディはデカルトの『原理』に対する論駁を害くことを拒む(へーレボールトがレイデンでデカルト説を教える/レギウスの離反と忘恩)/七、レギウスに詐取された『動物論』(解剖学の研究と論文/円の求積法に関する問題/アムステルダムでシャニュとポルリエとに会う/ガッサンディの『再論』への答弁を作成する/『情念論』の粗描)/八、振動に関する、ド・ロベルヴァルとの論争(エリザベト王女と道徳哲学について文通/レギウスとその著作とを非難する)/九、デカルトとド・ホーヘラントとの結びつき(エリザベト王女の退去の結果、ハーグの友人たちは四散する/イエス会士その他の間における彼の友人たちの状態)/十、道徳の問題についてスウェーデン女王とシャニュとに答える/十ー、レヴィウスとトリグランディウスとがレイデンで彼に対して事をかまえる/十二、二度目のフランス旅行(王の年金/パスカルとの会談/オランダへの帰還/最高善についての見解と『情念論』とをスウェーデン女王に送る)/十三、レヴィウス、レギウス等々の著作(三度目のフランス旅行、これはうまく運ばなかった/ガッサンディとの和解)/十四、ド・ロベルヴァルの言いがかり(デカルトのオランダ帰還)/十五、メルセンヌ神父の死(スウェーデン女王がデカルト主義者となる/はじめデカルト主義者であり、ついでデカルトの敵対者となったモーア)/十六、エリザベト王女に対するデカルトの愛情(どこに住むべきかについてのためらい/スウェーデン女王が彼をストックホルムへ招こうとする)/十七、彼の『幾何学』のラテン語版(デカルトの連絡係カルカヴィカルカヴィがド・ロベルヴァルによって操られる)/十八、スウェーデン旅行についての不安(スウェーデンでの歓迎、女王との約束、女王から賜わった恩顔)/十九、女王の側近の文法学者たちの嫉妬(『情念論』彼の遺作)/二十、その他の手稿(女王が彼をスウェーデンに定住させようとするアカデミーの草案)/二十一、デカルトの病気、彼の死/二十二、デカルトの埋葬/二十三、遺体がフランスへ移される

第八編 彼の身体ならびに精神の特質、彼の性行、神および人間に対する振舞い方について

一、からだつき(生活態度)/二、召使たち(運命によって与えられる財産/に対する無欲恬淡ぶり)/三、独居の生(栄誉の蔑視/書くこと、読むことに関する習慣、彼の文体)/四、彼の精神、彼の記憶、彼の判断力(真理への愛)/五、彼の従順さ(彼の謙虚さ/彼の穏和さ)/六、彼の友人たち(彼の敵すなわち反対者たち/異性に対する彼の好み/彼の諸徳)/七、宗教についての彼の意見/八、宗教に関係ある問題における、理性の用い方/九、化体についての説明の仕方(宗教上の勤め/教会への服従)/十、彼の意見に見られる新しさの性格(先人たちとの意見の合致)

訳者あとがき

4-2 野田又夫編『世界の名著 22 デカルト』

▶ 野田又男編『世界の名著 22 デカルト』、中央公論社(1967)

中央公論社の「世界の名著」は全66巻、続編全15巻、併せて81巻の叢書で、洋の東西を問わず古典から現代までの重要な思想家、宗教家の著作が集められている。刊行は1966年から76年、全巻を国立国会図書館(NDL)の個人送信サービスで閲覧できる。

世界の名著

1 バラモン教典、原始仏典/2 大乗仏典/3 孔子、孟子/4 老子、荘子/5 ヘロドトス、トゥキュディデス/6 プラトン I/7 プラトン II/8 アリストテレス/9 ギリシアの科学/10 諸子百家/11 司馬遷/12 聖書/13 キケロ、エピクテトス、マルクス・アウレリウス/14 アウグスティヌス/15 コーラン/16 マキアヴェリ/17 エラスムス、トマス・モア/18 ルター/19 モンテーニュ/20 ベーコン/21 ガリレオ、ホイヘンス/22 デカルト/23 ホッブス/24 パスカル/25 スピノザ、ライプニッツ/26 ニュートン/27 ロック、ヒューム/28 モンテスキュー/29 ヴォルテール、ディドロ、ダランベール/30 ルソー/31 アダム・スミス/32 カント/33 フランクリン、ジェファソン、マディソン他、トクヴィル/34 バーク、マルサス/35 ヘーゲル/36 コント、スペンサー/37 ミシュレ/38 ベンサム、ジョン・スチュアート・ミル/39 ダーウィン/40 キルケゴール/41 ラスキン、モリス/42 プルードン、バクーニン、クロポトキン/43 マルクス、エンゲルス I/44 マルクス エンゲルス II/45 ブルクハルト/46 ニーチェ/47 デュルケーム、ジンメル/48 パース、ジェイムズ、デューイ/49 フロイト/50 ウェーバー/51 ブレンターノ、フッサール/52 レーニン/53 ベルクソン/54 マイネッケ/55 ホイジンガ/56 オルテガ・イ・ガセー、マンハイム/57 ケインズ、ハロッド/58 ホワイトヘッド、ラッセル、ウィトゲンシュタイン/59 マリノフスキー、レヴィ=ストロース/60 バジョット、ラスキ、マッキーヴァー/61 トインビー/62 ハイデガー/63 ガンジー、ネルー/64 孫文、毛沢東/65 現代の科学 I/66 現代の科学 II

世界の名著 続

続1 中国の科学/続2 プロティノス、ポルピュリオス、プロクロス/続3 禅語録/続4 朱子、王陽明/続5 トマス・アクィナス/続6 ヴィーコ/続7 ヘルダー、ゲーテ/続8 オウエン、サン・シモン、フーリエ/続9 フィヒテ、シェリング/続10 ショーペンハウアー/続11 ランケ/続12 アラン、ヴァレリー/続13 ヤスパース、マルセル/続14 ユング、フロム/続15 近代の芸術論

デカルトの著作は、中央公論社『世界の名著』の第22巻(1967)に収められていて、世界論、方法叙説、省察、情念論に、書簡を添えたもの。

目次

デカルトの生涯と思想 野田又夫

デカルトの時代/修学時代/軍旅/哲学者の生/デカルトの生/体系の形成/形而上学と自然学(『世界論』)/『方法序説および三試論』/『省察』および『哲学の原理』/後半生―友人と門人と敵―/デカルトの世界観/情念/デカルトとわれわれ/デカルトとの「出会い」について:ひとつの対話

世界論

目次/第一章 われわれの諸感覚とその諸感覚を生みだす事物との差異について/第二章 火の熱と光はなんであるか/第三章 堅さおよび流動性について/第四章 空虚について。また、われわれの感覚がある物体を知覚しないのはどうしてか/第五章 元素の数とその性質について/第六章 新しい世界の記述。その世界を構成する物質の諸性質について/第七章 この新しい世界の自然法則について/第八章 この新しい世界の太陽と星の形成/第九章 遊星と彗星の起源とコースの一般論。特に彗星について/第十章 遊星一般について。特に地球と月について/第十一章 重さについて/第十二章 海の干潮と満潮について/第十三章 光について/第十四章 光の諸性質について/第十五章 新しい世界の天空の様相は、そこの住人にとっては、われわれの世界の天空の様相と同じように見えるはずであること

方法序説

省察

ソルボンヌにあてた書筒/読者へのまえおき/以下の六つの省察のあらまし/省察一 疑いをさしはさみうるものについて/省察二 人間の精神の本性について。精神は身体よりも容易に知られること/省察三 神について。神は存在するということ/省察四 真と偽とについて/省察五 物質的事物の本質について。そしてふたたび神について、神は存在するということ/省察六 物質的事物の存在、および精神と身体との実在的な区別について/哲学の原理/エリザベト王女への献辞/著者から仏訳者にあてた手紙(仏訳序文)/第一部 人間的認識の原理について/第二部 物質的事物の原理について

情念論

目次/第一部 情念一般について。そしてついでに、人間の本性全体について/第二部 諸情念の数と順序について、ならびに六つの原始的情念の説明/第三部 特殊情念について

書簡集

デカルトからエリザベトへ(一六四五・九・一五)/エリザベトからデカルトへ(一六四五・九・一三)/エリザベトからデカルトへ(一六四五・九・三〇)/デカルトからエリザベトへ(一六四五・一〇・六)/デカルトからシャニュへ(愛についての手紙)(一六四七・二・一)

年譜/索引/口絵 デカルト画像(ルーヴル美術館蔵)

4-3 アラン『デカルト』

▶ アラン『デカルト』、みすず書房(1971)、pp.211

アランは、フランスの哲学者であり、評論家でも著述家でもあったエミール=オーギュスト・シャルティエ(1868-1951)のペンネームである。アランの『幸福論』は世界的に有名。超一流の哲学者でありながら、平明な言葉と解りやすい例で読者を魅了する。本書『デカルト』も分かり易い。各章はエッセイ風であるが、どれも、読者をデカルト精神の本質に導いてくれる。試しに「幾何学者と物理学者」の章を見てみよう。アランは本質を見失わないように、デカルト『屈折光学』における反射と屈折、『哲学原理』から磁石の理論だけを取り上げる。例えば、反射について、デカルトは平面に向かって投げられた球を想定し、

平面はそれに垂直につき当たる運動しか阻むことができないのである

と推論を進める。分かり易く場合分けし、それぞれを分析したのち、物理学の問題がデカルトの発明による座標幾何学の問題に変換されることを説明する。磁石の問題についても同様の説明がある。そして、

私は上述のようなデカルトの諸理論の要約によって、多くの細心な観察者の中でデカルトが、この世の驚異のいくつかを前にしながらどこまでも厳格に精神に対する忠実さを失わなかった恐らく唯一の人であることの、一端でも示したかったのである。(アラン『デカルト』pp.68-9)

と結ぶのである。椿の花を凝視する寺田寅彦を思い浮かべたのは、私だけだろうか。なお、デカルトは物理学の問題の中に幾何学的に解けるものがあるということを示したのであって、物理学が幾何学に還元されることは、そもそもあり得ないという立場である。

デカルト研究

人間

戦争と旅行/行為の人/孤独の人

懐疑

意志的懐疑/疑うことと信じること/幾何学者

神

悪しき無限/想像力による大きさ/悟性と判断/精神としての神/二つの宗教/真実を語る神

蜜蝋の小片

変ずるものと変ぜざるもの/延長の観念/原子/内在/迎動

幾何学者と物理学者

反射と屈折/幾何学者的物理学者/磁石/虹

動物

動物-機械/神話/情念

精神と身体との合一

精神は物質にあらず/精神と脳/松果腺/諸情念要説

想像・悟性・意志

想像/悟性と意志/悟性の通覧/思性における意志/デカルトにおける自由精神

方法

存在と本質/完全な系列/観念と経験/明証/真の信仰

情念論について

情念に囚われた人間/王女エリザベットへの助言/自分自身の医師たるデカルト

人間-機械

放散/動物精気/松果腺/身体にのこる痕跡/身体の機械組織/無意識

精神の情念

情念は思想なり/驚異について/情念の身体に対する関係/王女エリザベットとシャニューへの手紙/愛と憎しみ

高邁の心

自由意志/英雄/合理的神秘観/精神の力

情念の療法

人間が自己の身体に対して有する力/人間の思想について/愛するは憎むにまさる/すべて情念はよきものなること

訳者注解/解題

4-4 河野伊三郎『デカルトの幾何学』

▶ 河野伊三郎訳・解説『デカルトの幾何学』、白水社(1949)、pp.215

デカルト『幾何学』(1637)の翻訳と訳者による解説(pp.141-210)を合わせたもの。 旧字旧仮名であり、終戦直後の出版物であるため紙質も良好とは言いがたいが,本文は支障なく読める。河野伊三郎(1905-1994)は、ポアンカレ『科学と仮説』やデデキント『数について』などの名訳で知られる数学者である。私、探訪堂は、河野伊三郎『位相空間論』、共立全書(1954)を愛読している。たとえば、コンパクト空間は、緊密空間とか完閉空間と書かれていて味わいがある。ちなみに、私は、間寛平の大ファンである。この生きる伝説を拝むため、時々、劇場に足を運ぶ。そうしているうちに、島田珠代のファンにもなり、グッズを集めだした。

4-5 伏見康治『自然科学を学ぶために』

▶ 伏見康治『自然科学を学ぶために』、創元社(1952)、pp.221

創元社の教養シリーズの1冊。他に『社会科学を学ぶために』、『人文科学を学ぶために』がある。本書『自然科学を学ぶために』は、当サイト『理系書探訪』でも御馴染みの伏見康治が編集し、7つの論説を収録している。各論説は大学生向けの学習案内となっているようで、参考文献が本文中、あるいは末尾に添えられている。この時代の大学生は、今とはチョット違うのである。

- 自然科学を学ぶために(伏見康治)

- 自然科学発達史(菅井準一)

- 数学(小松勇作)

- 物理学(豊田利幸)

- 化学(桐山良一)

- 地学(池邊展生)

- 生物学(宮地傳三郞)

4-6 『アラン 幸福論』

▶ アラン『アラン 幸福論』、東京ライフ社(1956)、pp.238

国立国会図書館(NDL)の個人情報サービスで読めるアランの『幸福論』はいろいろありますが、戦後に出版された新字新仮名本のなかで、新書本の形式ならば、松平斉光訳のこの本ということになるでしょうか。最近は、NHK教育の100分de名著でも取り上げられたこともあって、最近、出版されたものは、様々な工夫がこらされているようです。松平斉光の名訳をお楽しみください。ところで、同じ松平訳で、1953年にアラン『幸福論』が三笠書房から出版されているのですが、こちらは文庫版のようです。

5.書斎の本棚/図書館の書棚から

このコーナーでは、本文に登場した本、関連書籍をさらに紹介します。

5-1 ショート『デカルトの骨』

■ ラッセル・ショート『デカルトの骨』、青土社(2010)、pp.348+17

この記事で取り上げたラッセル・ショートの「近代思想史最大のミステリー」です。カバー帯に掲載された本文からの抜粋を紹介しておきましょう。

私が着目した物語は、人類史上にも稀なほど重大な事件と絡んできた。科学の誕生、民主主義の台頭、心身二元論という哲学上の問題、科学と宗教の領域を巡って現在進行形で起きている混乱……。この物語はヨーロッパ全土を舞台とし、あらゆる階層の人々を巻き込む —— ルイ一四世、カジノ経営のスウェーデン人、詩人と聖職者、哲学者に自然科学者。彼らはこの遺骨を利用し、盗み、売り飛ばし、崇め、論争し、そして手から手へと伝えてきたのである。

5-2 バイエ『デカルトの生涯 校訂完訳版』

■ アドリアン・バイエ『デカルトの生涯 校訂完訳版』、工作舎(2022)、pp.1306、アニー・ビトボル=エスペリエス註解

フランス、パリ・ソルボンヌ大学のデカルト研究センターのアニー・ビトボル=エスペリエスと日本のデカルト研究の第一人者、山田弘明らタッグを組み、膨大な資料にあたってバイエの文章を徹底的に調査、本文内に詳細な註解を含めたバイエ『デカルト殿の生涯 完本』の翻訳です。圧巻です。要約本に関する本稿の記事を参照ください(本稿《4-1》)。

5-3 デカルト『方法序説』

■ デカルト『方法序説』、岩波文庫(1997)、pp.160

私,探訪堂は、河出書房新社の新装版『世界の大思想 21 デカルト』という2段組みの古い本で勉強した記憶があります。『方法叙説』も含まれています。カントの『純粋理性批判』などと比べると格段に分かり易い文章でしたが、当時も若輩もので、時代背景の理解が到らず、この書物の重要性には目覚めませんでした。1600年は関ヶ原の合戦、1630年から40年代は3代将軍、徳川家光の時代ですから、人類が普遍的真理に到達するためには、数学の基礎の上に学問を築けなどと説く『方法叙説』が当時の日本で出版されたならば、まさに未来人か宇宙人の襲来だったと思います。本書、万人のためにわざわざフランス語で書かれ、出版の経緯やら、本書の出版後を見据えた「戦闘」体勢準備の話しなども本文中にあり、恐らく印刷中に書き足されているようです。方法的懐疑、神の存在証明、心身二元論、自身が探求している自然学の内容などが淡々と語られます。そして、最後には、なんと、「自分はただ平穏のちに閑居を享受したい」と訴えているのです。現代日本の哲学者、野田又夫(1910-2004)による本書の解説本(岩波新書)があります。本稿《5-7》をご覧ください。

5-4 R. デカルト『哲学原理』

■ R. デカルト『哲学原理』、岩波文庫(1964)、pp.217

『方法叙説』で展開された形而上学は『省察』で、自然哲学はこの『哲学原理』で、その詳細が明らかにされます。ガリレオの宗教審問事件を知って、出版を断念した『世界論(宇宙論)』から10年の歳月が流れ、その間に蓄積された知見が、1644年、本書『哲学原理』として公開されます。デカルト晩年の最重要著作で大著です。『原理』は膨大な図版のために印刷するのに1年を要したとのことです。私、探訪堂は、これもまた河出書房新社の新装版『世界の大思想 21 デカルト』の「哲学の原理」で読んだ記憶があります。全体は4部構成で、そのタイトルは

第1部 人間的認識の原理について

第2部 物質的事物の原理について

第3部 目に見える世界について

第4部 地球について

です。当初は「第5部 動物と植物の本性について」と「第6部 人間の本性について」も予定されていたようですが、これは執筆されませんでした。河出書房新社版「哲学の原理」は桝田啓三郎訳で、第1部と第2部が全訳、第3部と第4部は抄訳です。下図左はその書影、右は第3部の「56 円運動をしている物体がそれ自身の運動の中心から離れて行こうとするのは、どういうわけか。」のページです。棒にしがみつく蟻の身になって説明しています。なぜ、蟻自身が全力をあげて,中心から離れようとするのか解りませんでしたが、この蟻、どうやら、羽蟻のようです。この河出書房新社、世界の大思想版の「哲学の原理(桝田啓三郎訳)」は、なんと、角川文庫で出版されていた時期があり、現在、NDLの個人送信サービスで読むことができます。下記リンクから辿ると、蟻は93コマ目にいます。

文庫本では岩波文庫は第1部と第2部、ちくま学芸文庫は第1部のみが完訳です。第1部は1641年の『省察』の内容を圧縮したようなデカルト形而上学の核心部分、第2部以降が自然学に相当します。当時、自然科学は哲学の一部門だったのですね。第2部では、デカルトの力学的世界観を知ることができます。流体力学の萌芽がみられたりします。「微小部分」という言葉が登場しますね。

5-5 ルネ・デカルト『幾何学』

■ ルネ・デカルト『幾何学』、ちくま学術文庫(2013)、pp.225

インターネットで読める白水社版、河野伊三郎訳・解説『デカルトの幾何学』は本稿《4-4》で紹介しました。この『幾何学』、装いも新たに、ちくま学術文庫版で出版されています。本稿の本文《1-2》にまとまった解説があります。

5-6 野田又夫『デカルト』

■ 野田又夫『デカルト』、岩波新書(1966)、pp.192

「序」によれば、本書は『方法序説』を論じたNHK古典講座全二十六回の放送講演原稿から書き起こしたとのこと。野田又夫(1910-2004)は京都帝国大学文学部哲学科出身のデカルト研究者。アラン『デカルト』の訳者のひとりです。全26回の内容がそれぞれ、章のタイトルになっています。「9 客死」までが、デカルトの生涯、「10 知恵の木」以降が『方法序説』に関する議論です。

目次/序

- デカルトについて

- 『方法序説』について

- 学生時代

- 諸学の是非

- デカルトの夢

- 十年の猶予

- 独居二十年

- 明暗

- 客死

- 「知恵の木」

- 学問の方法

- 数学と哲学

- 仮りの道徳

- 形而上学的懐疑

- 疑いえぬ疑い

- 「われ考うゆえにわれあり」

- 「コギト」の是非

- 神

- デカルトの宗教

- 外界の存在

- 宇宙

- 動物機械

- 心身の問題

- 情念

- 高邁と愛

- デカルト哲学と現代

注/人名索引

5-7 上野健爾『代数幾何入門』

■ 上野健爾『代数幾何入門』、岩波書店(1995)、pp.342+1

代数幾何学は、式で定義された図形の幾何学です。なかなか、よい入門書がなかったのですが、1995年になって岩波から本書が出版されて、かなり、敷き居が低くなったように思えます。第3章では、証明なしにリーマン・ロッホの定理が登場して、その後、いくつかの重要な応用例が検討されます。スキームの話しは、囲み記事で前半に登場するだけです。

5-8 ハル・ヘルマン『数学10大論争』

■ ハル・ヘルマン『数学10大論争』、紀伊国屋書店(2009)、pp.413

数学者列伝というと

- E.T. ベル『数学をつくった人びと 1、2、3』、ハヤカワ文庫(2003)

E.T. Bell『Men of mathematics: The lives and achievements of the great mathematicians from Zeno to Poincare』(1937)

が有名です。ベルは、一般読者に対するサービス精神が旺盛で、逆に筆が走りすぎているとか、贔屓の数学者寄りで中立的でないとか、そもそも史実に忠実でないなどなど、いろいろ批判もあるようですが、入門書としては格段に面白いとのことです。私は、その昔、洋書のワゴンセールで見つけた原著を格安で購入、時折、拾い読みをしてました。デカルトとフェルマの記述もありますが、感想は「むむぅ、ここまで書いて大丈夫 !?」です。最近の興味は、こんな本を出したベル自身に移っています。

それはさておき、プロも唸る一般向けの数学者列伝で、数学上の論争に的を絞った著作が、本書『数学10大論争』。本文は360ページ程。各項目は35ページ足らずですが、論争に至るまでの経緯、両者の生き様などが要約され、何かしらオマケまでついてます。どれも、読みごたえがあり、個々の数学者の評伝からは得られない情報も満載です。

謝辞/はじめに

01 タルターリアvsカルダーノ―三次方程式を解く

02 デカルトvsフェルマ―解析幾何学と光学

03 ニュートンvsライプニッツ―微分積分学での先陣争い

04 ベルヌーイvsベルヌーイ―最高水準の兄弟間の拮抗

05 シルヴェスターvsハクスリー―数学―象牙の塔か実世界か

06 クロネッカーvsカントル―数学的なたわごと

07 ボレルvsツェルメロ―よく知られた公理

08 ポアンカレvsラッセル―数学の論理学的な基礎

09 ヒルベルトvsブラウエル―形式主義vs直観主義

10 絶対主義者/プラトン主義者vs可謬主義者/構成主義者―数学上の進展は発明なのか発見なのか

結びのことば/訳者あとがき/出典/参考文献/索引