◉ 革新的技術を生み続ける組織の要件とは何か? その答えを求め、1925年に発足したベル電話研究所の指導者たちは、創業者グラハム・ベル流の技術開発を超克すべく、米国、量子物理学の指導者ロバート・ミリカンの助力を得て、優れたアイデアを理論から導く研究者の積極採用に踏み切ります。接合型トランジスタのショックレー、情報理論のシャノンなど、超個性的な天才たちに手を焼きながらも、やがて、アイデアの仕掛け人、ジョン・ピアースを生み出し、組織としての全盛期を迎えます。しかし、1980年代に入ると、親会社AT&Tを中核とする従業員100万人超の世界最大の企業グループ、ベルシステムは、米政府によって解体されていくのです。本書は、基礎研究重視によって独創的技術を生み出し続けたこの特異な組織の誕生から終焉までを追ったノンフィクション作品です。

目次

- 1.ガートナー『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』、人類を次の階梯へと押し上げた最強組織に “成功の法則” は存在したか?

- 2.《ネットで読む》* モートン『革新のエコロジー:人と組織の有機的結合の実例』、若くして凶行に倒れたベル研究所副所長が説くイノベーション成功の法則

- 3.《ネットで読む》* ブルース『孤独の克服: グラハム・ベルの生涯』、ピュリツァー賞受賞作家によるベル評伝の決定版

- 4.ソニ、グッドマン『クロード・シャノン: 情報時代を発明した男』、“コミュニケーション” の定量的な議論を可能とした研究者の生涯

- 5.《ネットで読む》* シャノン、ウィーヴァー『コミュニケーションの数学的理論』、ロックフェラー財団ウィーヴァーによる解説とシャノンの歴史的論文をセットして全訳した決定版

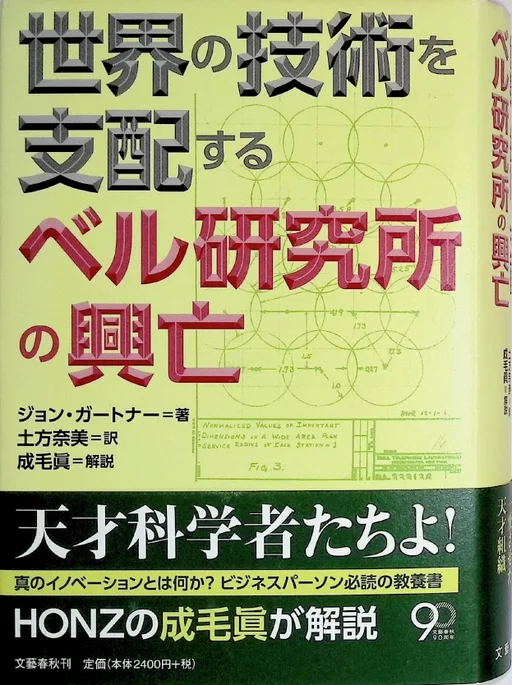

1.ガートナー『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』、人類を次の階梯へと押し上げた最強組織に “成功の法則” は存在したか?

本書は、民間企業の研究所でありながら、11件ものノーベル賞受賞研究を完了させ、今や伝説と化した在りし日の “ベル研究所(ベル電話研究所)” の物語です。主役はフランク・ジューエット(1879-1949)、マービン・ケリー(1894-1971)、ジェームズ・フィスク(1910-1981)、ジョン・ピアース(1910-2002)ら、研究所の経営陣。彼らは、「未来の扉を開く」という真の “イノベーション” を成功に導く方程式(成功の法則)を求め続けました。果たして、それは見つかったのでしょうか? もちろん、奇人ウィリアム・ショックレーや変人クロード・シャノンなどの超天才の物語には、第一部(第1章〜第11章)の多くの章を費やしていて、それだけを抜き出しても面白い読み物となっています。

▶ ジョン・ガートナー『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』、文藝春秋(2013)p.492

本書の原題は

▶ アイデア工場: ベル研究所とアメリカ技術革新の黄金時代(The idea factory: Bell Labs and the great age of American innovation)。

残念ながら、原著にあった詳細な索引は、邦訳本では省略されています。

プロローグ アイデアはどこで生まれるか

第一部 天才たちのイノベーション

第1章 主役は科学者たちだった/第2章トップレベルの頭脳をスカウトする/第3章 産業界の巨人AT&Tの膝元で/第4章 戦争は発明の母である/第5章 シリコンか、ゲルマニウムか/第6章 トランジスタの発明/第7章 すべての情報は0と1で表せる/第8章 機械仕掛けのネズミ/第9章 天才たちを働かせる方法/第10章 脚光を浴びるシリコン/第11章 ベル帝国の完成

第二部 自壊する帝国

第12章 アイデアの仕掛人/第13章 通信衛星を宇宙に放つ/第14章 携帯通信プロジェクト/第15章 覇者の驕り/第16章 独占への揺さぶり/第17章 イノベーションのジレンマ/第18章 天才たちの晩年/第19章 巨人の終焉/第20章 目に見えない遺産

謝辞/情報源について/注/参考文献/訳者あとがき/解説「アイデア工場」での心躍る知的冒険譚 成毛眞

1.1 本書、第一部「天才たちのイノベーション」を読む

本書、ガートナー『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』は、1世紀以上に渉って世界の情報通信産業に君臨した AT&T(米国電話電信会社)が、1925年に研究開発を担うベル電話研究所(以下、単に “ベル研究所”)を創設し、1984年のAT&T分割の完了を契機にして、“研究者の楽園” が消滅に向かうまでの物語です。

まず、本書全体を読み解く上で、手がかりとなる情報をまとめておきましょう。本文中に登場する若手精鋭科学者グループ「若武者」はヤング タークスの “意訳” で、主人公達が属するグループです。ノーベル賞受賞者は今後も増えるかもしれませんが、現在までで11件18名です。2024年の物理学賞は、話題となった機械学習理論のジョン・ホップフィールドですね。

歴代社長

初代 フランク・ジューエット(在任期間:1925-1940)、2代目 オリバー・バックリー(1940-1951)、3代目 マービン・ケリー(1951-1959)、4代目 ジェームズ・フィスク(1959-1973)、5代目 ウィリアム・ベイカー(1973-1979)、6代目 イアン・ロス(1979-1991) 以下略

若武者(ヤング タークス;ベル研若手精鋭科学者グループ)

ジェームス・フィスク(1910-1981;4代目社長)、ジョン・ピアース(1910-2002)、ウィリアム・ショックレー(1910-1989;ノーベル物理学賞1956)、ウィリアム・ベイカー(1915-2005;5代目社長)、リチャード・ハミング(1915-1998)、チャールス・タウンス(1915-2015;ノーベル物理学賞1964)、ジョン・テューキー(1915-2000)、クロード・シャノン(1916-2001)、フィリップ・アンダーソン(1923-2020;ノーベル物理学賞1977)

ノーベル賞(ベル研在職中に完了した研究による受賞)

1937 クリントン・デイヴィソン(物質波の実験的確認)、1956 ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテン、ウィリアム・ショックレー(トランジスタ)、1977 フィリップ・アンダーソン(磁性材料)、1978 アルノ・ペンジアス、ロバート・ウィルソン(宇宙マイクロ波背景放射)、1997 スティーブン・チュー(レーザー冷却による原子捕捉)、1998 ホルスト・シュテルマー、ロバート・ラフリン、ダニエル・ツイ(分数量子ホール効果)、2009 ウィラード・ボイル、ジョージ・スミス、チャールズ・カオ(CCD)、2014 エリック・ベツィグ(超分解蛍光顕微鏡)、2018 アーサー・アシュキン(光ピンセット)、2023 ルイス・ブルス(量子ドット)、2024 ジョン・ホップフィールド(人工ニューラルネットワーク)

さて、第一部(第1章〜第11章)を展望してみましょう。

1910年頃のAT&Tは、米国全土で200万の契約者を抱えていたものの、競合他社との厳しい競争にさらされ、また、顧客サービスの貧弱さから収益が悪化していました。そこで、1907年、初代社長、セオドア・ヴェイルを呼び戻し、起死回生の秘策に打って出ます。ヴェイルは、有名な「単一の政策、単一のシステム、ユニバーサルサービス」をスローガンに掲げ、膨張し複雑化する “システム” を念頭に、短期的ではなく長期的視野に立った研究開発による電話事業での技術革新を目指します。

AT&Tに返り咲いたセオドア・ヴェイルは、手始めに、サンフランシスコ万博開催に合わせ、アメリカ大陸横断ケーブル敷設プロジェクトを立ち上げます。成功の鍵は、僅かな距離でも減衰してしまう通話信号を増幅する中継器の開発でした。技術課題を任されたフランク・ジューエットは旧友ロバート・ミリカンに助力を仰ぎます。そして、ミリカンの研究室から引き抜いたハロルド・アーノルドは改良型三極真空管(オーディオン)を使った増幅器を完成させ、プロジェクトは1915年の万博開催前に成功裏に完了します。

折りしも、科学界は量子力学の勃興期にあたり、電話産業における科学的研究の重大性を認めたAT&Tの経営陣は、スタッフ3600名を有する技術部門を “ベル電話研究所” として独立させ、会社組織として立ち上げて、ジューエットを社長に据えます。そして、「科学者」の積極採用に踏み切り、ここからベル研究所の快進撃が始まります。戦中にはレーダー開発、戦後にはトランジスタの発明から始まる半導体エレクトロニクスの展開、さらに、情報理論の確立とデジタル化の推進、C言語やUnix OSの開発など、情報化時代を切り開く技術革新とその背景となる理論を生みだし続けます。

本書は、3代目社長となるマービン・ケリーの幼少期の物語から始まります。ケリーはゆったりとした素朴な生活の時間が流れる小さな町にあって、ひとり、せかせかと歩き早口で捲し立てる少年として育ちます。さまざまなアルバイトを経験して十分な資金を得たケリーは鉱山技師としての学士の学位取得後、純粋科学に目覚めて物理学に転向し、当時、原子物理学の先駆者のひとりとして米国で大きな研究グループを構えつつあったシカゴ大学、ロバート・ミリカン(1868-1953)のもとで博士課程を修めます。ミリカンの油滴実験装置のスコープを覗き込み、油滴を数える毎日でしたが、やがて、ベル研究所のケリーのもとで先輩アーノルドに合流します。

ケリーが研究部長に昇進した1936年の翌年、入社当時同室だった古参の研究者、クリントン・デイヴィソン(1881-1958)がニッケル単結晶を使った電子のド・ブロイ波の確認でノーベル賞を受賞すると、全米でのベル研究所の名声は一気に高まり、研究者の採用を取り仕切るケリーのもとに綺羅星のような若者たちが押し寄せます。1941年には、ニュージャージー州マレーヒルに巨大な研究施設の1号館を開設し、ケリーはベル研究所が目指すべき会社の組織としての研究者集団の在り方の模索を開始します。

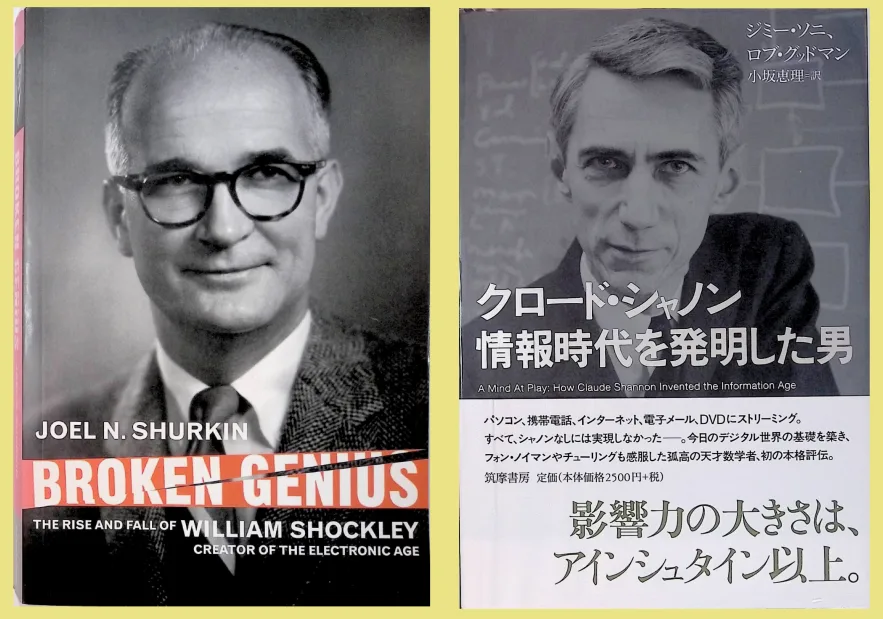

著者、ジョン・ガートナーは関係者57名に綿密なインタビューを重ねるなどして、10年をかけて本書を書き上げたということですが、本書は、一次資料としても活用できる中身の濃い一冊に仕上がっています。どの細部をとっても他書では得られない記述でいっぱいです。第2章からは接合型トランジスタのウィリアム・ショックレー、第7章からは情報理論のクロード・シャノンが登場します。ジョエル・シャーキンの『壊れた天才:電子の時代の創始者、ウィリアム・ショックレーの興亡』の初版は2006年ながら本邦未訳、邦訳されたジミー・ソニ、ロブ・グッドマンの『クロード・シャノン: 情報時代を発明した男』は原著初版が2017年ですから、『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』の邦訳が出された当時は、この両巨頭の評伝としても貴重なテキストだったわけです。

この第一部の最終章である第11章「ベル帝国の完成」は、AT&Tによるアナログ通信網の独占が、通信業界に対する “組織的統一事業の要請” から自然的に成立する独占(自然独占、詳細は本稿《1.4》参照)であったことを論じたのち、

あらゆるメッセージは情報として見ることができ、またあらゆる情報はデジタル方式で信号化できることを明らかにしたシャノンの理論によって、この自然独占が終わる可能性が示された。(中略) 「シャノンの理論は、ベルシステム解体の数学的論拠となった」とマシューズは語る。そうだとすれば、ショックレーの発明はベルシステム解体の技術的論拠といえるだろう。

と締められています。イノベーションの成功は、それを生み出した組織の「終わりの始まり」ということでしょうか。

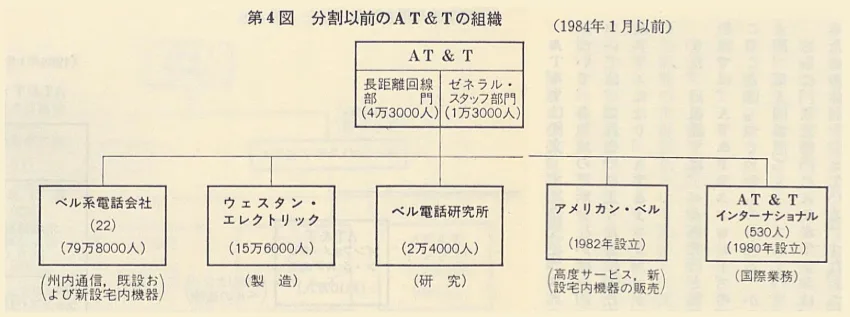

解体前のベルシステム、括弧書きの要員数は1982年1月現在(関秀夫『AT&Tの地球戦略: 急展開する世界情報通信産業』、p.42-3)

なお、本書の目次には、原著にはない各章の要点が記されています。

第1章 主役は科学者たちだった

二〇世紀はじめの電話産業界。活躍したのは、昔ながらの技術屋ではなく、科学者だ。物理学者マービン・ケリーらは真空管の改良に励み、一大事業へ挑む。

第2章トップレベルの頭脳をスカウトする

一九二五年、NYにて正式発足。所是は、数十年先を見越した基礎研究。大恐慌末期、真空管研究グループの名声のもと、全米から優秀な新入社員を集める。

第3章産業界の巨人AT&Tの膝元で

電話システム強靱化のために繰り返される終わりなき実験。だが、理論物理の天才ビル・ショックレーは、真空管に代わる野心的なあるアイデアを思いつく。

第4章 戦争は発明の母である

戦争協力によりベル研究所の技術は飛躍的に進歩する。ビル・ショックレーの助言でUボートは撃沈、ジム・フィスクによるレーダーは米国を勝利に導く。

第5章 シリコンか、ゲルマニウムか

半導体にふさわしいのはシリコンか、それともゲルマニウムなのか。物理学者が描いた設計図に沿う新素材を開発するべく、化学者と技術者たちも奮闘する。

第6章 トランジスタの発明

ふたりの若手がトランジスタの発明に成功。嫉妬に燃えるビル・ショックレーは部下の手柄を横取りしようと画策。これはベル研究所では掟破りの行為だった。

第7章 すべての情報は0と1で表せる

数学部門に加わった天才クロード・シャノンが、衝撃的な理論を打ち出す。すべての情報は「O」と「1」の記号に置き換えることで伝達可能となるという。

第8章 機械仕掛けのネズミ

クロード・シャノンは直感していた。いずれ機械は人間より賢くなる、と。チエスマシーンに電気ネズミ。彼の純粋な好奇心はコンピュータへ向かっていた。

第9章 天才たちを働かせる方法

マービン・ケリーの組織論。成功の秘訣は、異分野の専門家たちを同じ場所で働かせてアイデアを交換させること。所内での教育、そしてお金も重要である。

第10章 脚光を浴びるシリコン

トランジスタの未来を担うのは、ゲルマニウムではなくシリコンだと判明する。シリコン太陽電池も発明され期待が高まるが、予想外の展開を迎えることに。

第11章 ベル帝国の完成

悲願の海底ケーブルが開通し、トランジスタ技術も進化。所内には戦勝ムードが漂うが、ノーベル賞を受賞したビル・ショックレーは、遂に研究所を飛び出す。

1.2 本書、第二部「自壊する帝国」を読む

マービン・ケリーを軸に物語が進行した第一部に対し、第二部「自壊する帝国」ではケリーの後継者、ジョン・ピアースとウィリアム・ベーカーが物語の中心に据えられます。

ピアースは、ベル研究所のヤング タークス(若武者)のなかでも、数々の奇行と雄弁さで知られた「将来の大物」候補でしたが、SF作家 アーサー・C・クラークを友人として持つ文筆家でもあり、クラークが提唱した静止衛星(通信衛星)の実現に意欲を燃やしていました。そして、実際に1960年、風船型受動通信衛星「エコー」の打ち上げに成功し試験運用を開始します。さらに、能動型通信衛星「テルスター」プロジェクトを発足させて1962年に打ち上げますが、同年に成立した通信衛星法によってAT&Tは国際通信衛星事業から締め出されてしまいます。

1964年のニューヨーク万博で出品されたピクチャーフォンは、相手の顔の送信に注目するのみで、資料やスライドの画像転送といったアイデアに到らず、導入コストの法外さもあって、撃沈しプロジェクトは崩壊します。しかし、満を持して開発した次世代電話交換システム「ESS 1」はベル研究所の生み出した「人類史上、最も複雑な機構」として、固定電話網の完成形を提示するものでした。ESSは、通信のつぎの階梯である “移動体通信” の実用化を展望させるものでもありました。

もうひとりの主役、ウィリアム(ビル)・オリバー・ベーカーは、ベル研究所の社長職以外での活動が謎の人物ですが、本書では、冷戦下において、衛星を使った米国の諜報活動の概念提示や大統領顧問への助言、国家偵察局創設など米軍の参謀としての活動がしっかりと書かれています。探訪堂も大好き、「ペンタゴンのヨーダ」アンドリュー・マーシャルの雛形のような研究者だったようです。

さて、第二部の後半は、ショックレーがカリフォルニアで蒔いた種から急成長したエレクトロニクス産業の勃興を背景としたベルシステム解体の物語です。今や、電気通信業は、エレクトロニクス産業という巨大分野のほんの一部となったという認識です。

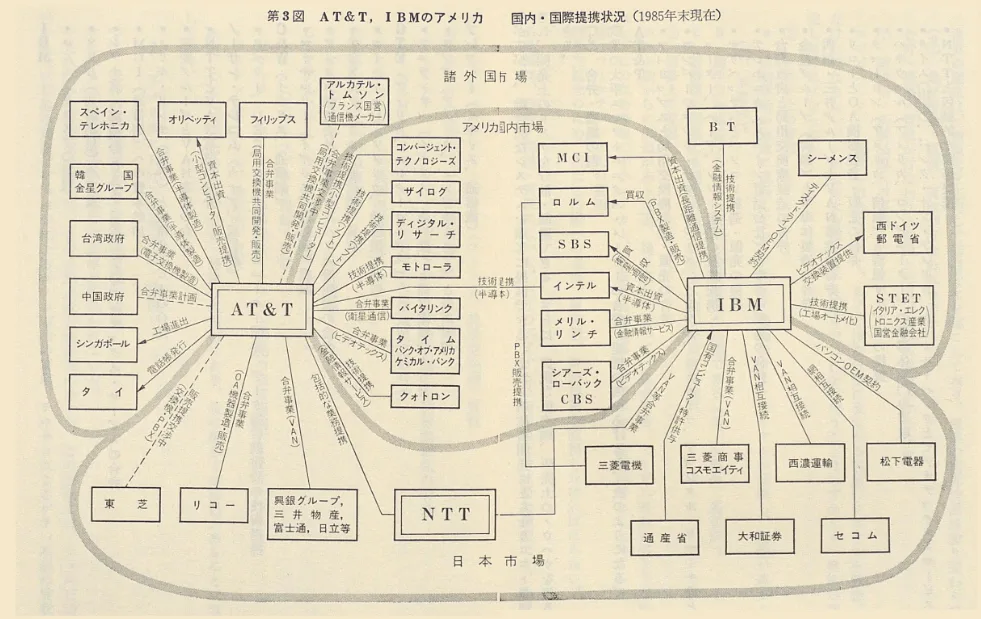

下図は、第19章「巨人の終焉(p.393)」に関連して、1985年当時の情報産業界の業界地図を表したものです(関秀夫『AT&Tの地球戦略: 急展開する世界情報通信産業』、ダイアモンド社より;この本は国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます)。

反トラスト訴訟終結後のAT&TおよびIBMと業界各社の提携状況(関秀夫『AT&Tの地球戦略: 急展開する世界情報通信産業』、p.20-1)

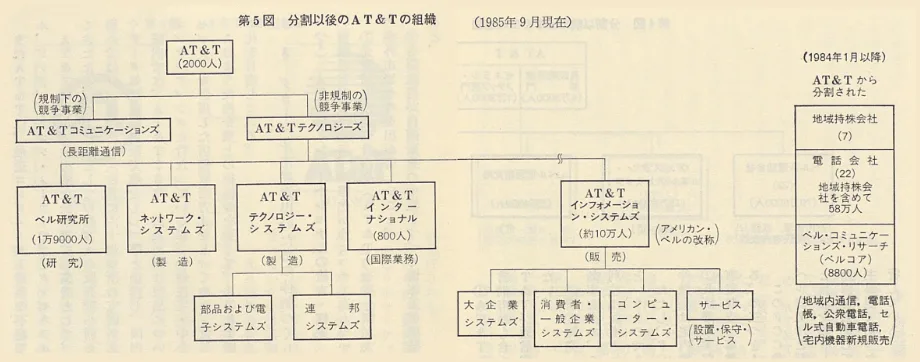

本書では、まず、独占禁止法を巡る司法省とベルシステムとの因縁の歴史が語られます。この話し、最終的には、1982年1月、ベルシステムの司令塔であるAT&Tと司法省との合意で終息します。それは、ベルシステムを解体する一方、AT&Tに対しこれまで禁止してきたデータ処理などの分野への参入を許可するというものです。企業グループとしての巨大さ故、解体方法の検討だけで2年の歳月を要し、実際に解体が完了するのは1984年となりました。

解体後のベルシステム(関秀夫『AT&Tの地球戦略: 急展開する世界情報通信産業』、p.45-6)

最後の3章は、ベル研究所を離れた天才研究者達のその後と、「ベル研究所」という類い稀な “現象” の回顧が語られます。結論、、、。いったい、何でしょう? 結局、イノベーション成功の方程式というものは、時々刻々と変化するということでしょうか(万物は移ろいゆく、怠らず務めよ、の世界?)。そう言えば、第14章でジョン・ピアースの常套句、「予測を立てることを生業とする人々は、必ず恥をかく」が紹介されていて、これが伏線だったのかとも思いました。第20章、かなり深い話しですので、また、折りに触れて読み返したいと思います。

第12章 アイデアの仕掛人

天才クロード・シャノンと経営者マービン・ケリーの中間的な存在が、ジョン・ピアースだ。持ち前のセンスで、実現可能なアイデアを見抜き牽引してゆく。

第13章 通信衛星を宇宙に放つ

ジョン・ピアースの旗振りで、シリコン太陽電池やレーザーなどの技術を総動員した通信衛星を打上げる。これぞ、宇宙空間を使った最強の通信ケーブルだ。

第14章 携帯通信プロジェクト

六四年万博で、ピクチャーフォンがお披露目される。同時期、移動先で電話を受け取れる通信システムも考案され、巨大な未来プロジェクトと目された。

第15章 覇者の驕り

失策が目につきはじめた六〇年代以降。集積回路、光ファイバー開発で競合他社に先を越され、誰もが成功を疑わなかったピクチャーフォン事業は苦戦する。

第16章 独占への揺さぶり

七〇年代初めまでに天才たちが去ってゆくなか、ベル研究所の公開技術を使った新興企業がライバルとして登場。司法省も親会社AT&Tの独占を訴えた。

第17章 イノベーションのジレンマ

携帯電話、光ファイバーで成果をあげるも、AT&Tは分割の危機に直面。卓越した新技術は模倣され、その独占は崩れる。これは避けられない宿命だった。

第18章 天才たちの晩年

学術界や産業界で厚遇され、恵まれた余生を過ごすかつての主役たち。だが、起業に失敗したビル・ショックレーは、優生学にのめり込むなど迷走を重ねる。

第19章 巨人の終焉

八四年にAT&Tが分割されると、ベル研究所ではリストラが続き、優秀な人材は流出する。アメリカの技術を支えてきた昔日の面影は、もはや消散した。

第20章 目に見えない遺産

トランジスタや情報理論は、グーグル、アップル時代に受け継がれている。だが、ベル研究所なき現在、人類の知を一変させるイノベーションは再び可能か。

1.3 ベル研究所とシステム工学

AT&T(米国電話電信会社)配下のベル研究所といえば、本書カバーそでに掲げられた顕著な業績

- 携帯電話の原型となった蜂の巣型移動体通信網の発明

- パソコン、タブレットを動かすトランジスタの開発

- GPSを可能にした通信衛星の開発

- 今日の全ての情報処理、伝達のもととなったデジタル情報理論

- 太平洋戦争で日本を破ることになったレーダー

を想起する読者も多いと思いますが、それ以外にも、多彩な業績を残しています(C言語とUNIXにはお世話になりっぱなしです)。

私、探訪堂にとってのベル研究所は、なんといっても “システムズ・エンジニアリング(SE、システム工学)” の始祖 アーサー・デイヴィッド・ホール(1924-2006)が、エンジニアリングプロセスに対する哲学的技術的な経験を積み重ねた場所であり、それによって、人類史上、最高難度の複雑さと規模をもつ電話交換網、同軸ケーブルと周波数分割多重化システム、マイクロ波伝送システム、六角形セルを敷き詰める広大な携帯電話網、通信衛星による地球規模の情報インフラ構築などの巨大プロジェクトを成し遂げた企業グループの研究拠点なのです。彼らSEチームは、既存システムの稼働を維持したまま、厳しいスケジュールの中、逃れられない困難な課題の実行を迫られるのです。それはさておき、つぎがアーサー・ホールの代表作です。

▶ アーサー D. ホール『システム工学の方法論(本邦未訳)』(Arthur D. Hall “A Methodology for Systems Engineering”, 1962, pp.478)

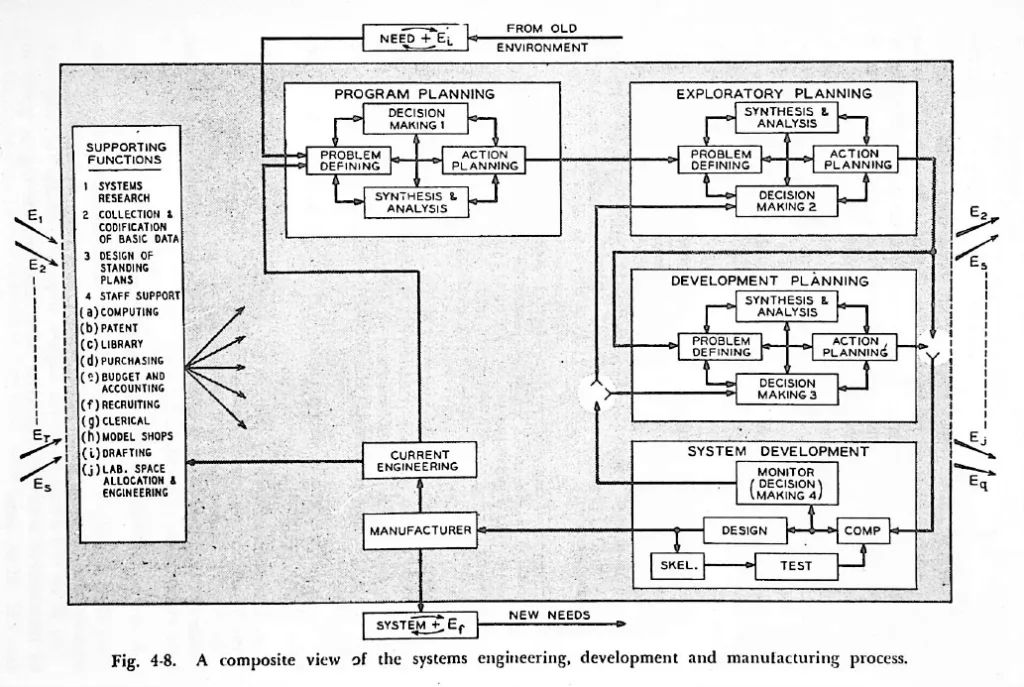

本書はシステム工学や想像工学の学生向け教科書として書かれたもので、ベルシステムでの多くの実例を挙げて、下掲のSEプロセス(一種の鳥瞰図)を中心に、その各部分についての詳細で具体的な説明が続きます。

Arthur D. Hall “A Methodology for Systems Engineering” 、p.139より引用。アイデアの探求、展開からシステム開発までを含めた創造的プロセスのひとつのモデル

ベル研究所は、当サイトの主要テーマでもある “サイバネティクス” 誕生の重要なきっかけを作った ハリー・ナイキスト(1889-1976)、ハロルド・ブラック(1898-1983)、ヘンドリック・ボーデ(1905-1982)などの超大物研究者を擁した “フィードバックシステム” の総本山であったりもしたのです。本書では、かろうじてナイキストだけが「電気技師」として地味に登場するのみですが、実は凄い人なのです、、、。その部分を紹介しましょう(本書 p.159)。

シャノンがベル研究所にいたころ、特許部門の弁護士が、特定の個人の生産性が他の社員より高い理由を組織論で説明できないか、研究したことがある。調査の結果、たくさんの特許を取得する社員には一つだけ共通点があることがわかった。ハリー・ナイキストという電気技師と食事をともにすることが多かったのだ。ナイキストが彼らに具体的なアイデアを与えていたわけではない。ある科学者によれば「ナイキストには人々を専門分野から引っ張りだし、モノを考えさせるところがあった」。なにより重要だったのは、ナイキストが良い質問をしたということだ。

(なお、ベル研究所は、所属企業体であるベルシステム解体完了から24年後の2008年、基礎研究から完全撤退し、現在は所属を変えてノキア傘下の研究所として名前だけを残します)

1.4 「ベル研究所の物語」の背景に迫る

さて、ここでは、著者ガートナーが『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』の読者に対し、前提としているらしい内容の要点を少しだけ押さえておきましょう。

トーマス・エジソン(1847-1931)などの万能発明家が活躍した19世紀米国東海岸。アレクサンダー・グラハム・ベル(1847-1922)も、彼の地で実験、特許出願競争、特許紛争に明け暮れるプロ発明家のひとり。商才を欠くものの、彼のアイデアで一獲千金を狙うパートナーたちに恵まれます。当時は、局対局のモールス電信など、有線電信全盛時代で、 大西洋横断電信ケーブルが1858年に敷設されています。

そのころ、ベルは、音叉に相当する「リード」とよぶ鋼鉄片を組み込んだ “調和式多重電信(1本の電線で同時複数の音叉信号を送る音楽電信の一方式;音楽電信ではモールス電信と同様に各音叉電路のオン/オフのみを使う)” の実験を、自宅屋根裏の実験室と助手トーマス・ワトソンが控える隣室で行っていたところ、ある手違いから偶然にも微かな、しかし美しくも複雑な音色を聞きます。そして、それが隣室ワトソンが受け持つ装置のリードから発せられたことを確信します。音は空気の振動であり、それは電磁石による誘導電流の変化(可変 “抵抗”と表現)を経由して電圧変化に変換できる、という見通しを持ったベルは、ワトソンと共に、一度は技術的に諦めた音声送信装置の発明に向かいます。

やがて、“人の声がその肉体を離れてどこまでも電線を伝わり遥か彼方の箱がしゃべり始める” という脅威の「電話技術」の公開実験を各地で開催、その特許出願競争にも勝利して引きあいが殺到、弁護士で投資家でロビイストの支援者二人とともに1877年、ベル電話会社を創業します。会社は、創業前から続く特許権を巡る法廷闘争に明け暮れながらも、幾多の経営危機と特許失効後に雨後の筍のように現れた “地域電話会社” などの吸収合併を繰り返して巨大化していきます。1878年、ベルの支援者であり創業者のひとりでもあった初代社長ガーディナー・ハバートは、政府機関に務める若きセオドア・ヴェイルの引き抜きに成功して総支配人に据え、以後、ヴェイルは通信業界における経営の天才として1985年に設立する後継会社、AT&T(米国電話電信会社)において驚異的な手腕を発揮し、生きる伝説となっていきます。

ベル自身は電話関係の特許出願を着実に積み上げますが、1881年には電話事業から離れて、ブリタニカ大百科事典などを読破しつつ、昔ながらの発明家としての静かな生活に戻っていきます(ベルの評伝の決定版を国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます;本稿《3》参照)。

電信通信網が局から局への信号伝送であるのに対し、電話通信網は加入者から加入者への伝送が基本で、当初からその複雑さの解決のために “システム論的アプローチ” を必要としました。そのシステム論的アプローチとは何か? それについて、その昔、探訪堂も在籍したある民間企業での推奨テキストがあります。今はなきTRWシステムズの

▶ ウィルトン・ペリー・チェイス『システム工学の管理(本邦未訳)』(Wilton P. Chase “Management of System Engineering, 1974)

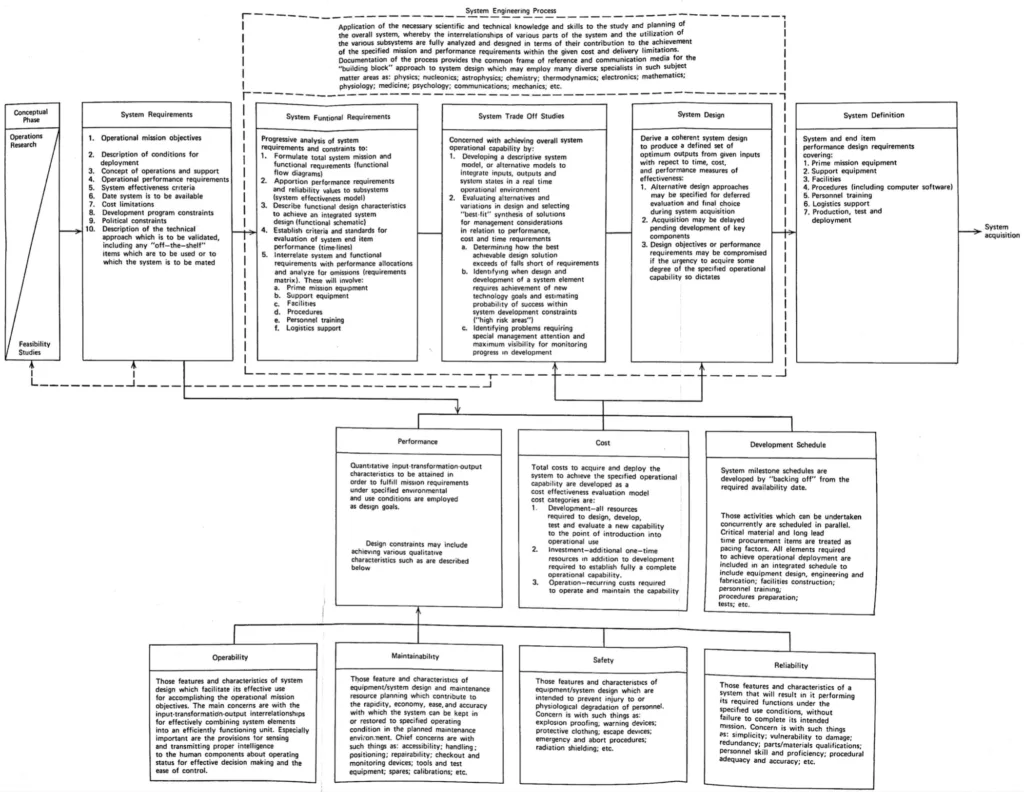

です。戦後、ベルシステムは、空軍の地対空誘導ミサイルシステム(ナイキ)の開発に引っぱり出されていました。一方、創業1901年のTRW社は、ジョン・フォン・ノイマン率いるティーポット委員会の下で、米国初の大陸間弾道ミサイル開発の主請負業者(リード・コントラクター)になっています(日本のNロケットやHロケットの誘導制御システムは、このTRW社との技術提携からスタートします)。チェイスのこの本、近ごろ流行りのノウハウ本ではなく、難解な哲学書の雰囲気を漂わせていますが、大判の図表が多数、折り込まれています。その中から、本稿のタイトル本、ガートナー『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』のための一枚を紹介しましょう。チェイスは “システム工学の神々” のひとりですから、当然のように、著書の冒頭で全てを鳥瞰する図を掲げています(SEの習性)。

チェイス『システム工学の管理』より図1を引用(p.6-7の折り込み図)。上段中央の破線枠内がシステム工学プロセスを示す。左は概念研究フェーズ(オペレーションズリサーチとフィジビリティスタディ)、右はシステム定義フェーズで、その成果ドキュメントは製造部門に渡される。ベル研究所では、この概念研究の前段階に、「基礎研究フェーズ」を設けて、ノーベル賞級の科学者集団を配置したのである。

システム工学プロセスの各項目は、様式の定められた成果ドキュメントやその添付資料を介して幹部のレビューを通過する必要があり、その際、修正加筆等が指示されます。これが大規模プロジェクトの必勝パターンですね。

一方、上の概念ブロック図には書かれていない “基礎研究フェーズ” をどう管理するかについて、タイトル本『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』によれば、まず、裁判で特許紛争に勝ち抜くため、各研究者には1冊のノートを与えて、日付のあとにその日の活動記録を求め、余白を空けることもメモ紙等の挿入も許さず、ノートの社外への持ち出しも禁止します(今も大学等で使われるこの方法、発祥は1925年のベル研究所?)。では、研究活動自体をどう指示するか、モノになる研究成果を如何にして見極めるか、研究が開く扉の先に広がる未来像を如何に展開するか、といった課題が山積し、幹部達を悩ませることとなります。何と言っても対戦相手は常識的奇人変人の枠を遥かに超えた個性豊かな天才たち、、、。まさに、それこそが、ガートナー『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』のテーマなのです。

最後に、通信事業の「社会的特異性」を、松前重義『電気通信概論』から引用しておきましょう(この本も、国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます)。それによれば、各国の通信事業の特質は、

- 国家政治経済と密接不可分の事業であること

- 公共公益事業であること

- 組織的統一事業であること

- 資本的事業であること

であるといいます。そして、通信の死命を制する技術的要件は、迅速性、正確性、信頼性、通達距離の非限定性、廉価性であるとします。通信事業は、日本やヨーロッパでは国営組織による運営から出発しましたが、米国では当初から民間企業の運営に委ねられていました。その最大の組織が、AT&Tを親会社として、地域電話会社群と通信設備や機器の製造、調達、供給、建設を受け持つウェスタン・エレクトリック社、研究開発を担うベル電話研究所からなる企業体で、ベルシステムと呼ばれていました。AT&Tはベルシステムの司令塔として、各社の運営指導のほか、長距離回線の運営を行っています。こうした公益事業を営む独占資本(トラスト)が当局の規制を受けないはずもなく、そのため、「ベルシステムの歴史は、電話事業の独占に対する規制の歴史」であるとされます(関秀夫『巨人AT&Tの全貌と戦略 第2版』、1984年、国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます)。

2.《ネットで読む》* モートン『革新のエコロジー:人と組織の有機的結合の実例』、若くして凶行に倒れたベル研究所副所長が説くイノベーション成功の法則

本稿のタイトル本、ガートナー『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』の第6章「トランジスタの発明」には、若き科学者ジャック・A・モートン(1913-1971)が、ベル研究所の救世主のように登場する印象的な場面があります。その箇所を抜き出してみましょう。

トランジスターをイノベーションに消化させる作業は研究部門のショックレーのグループから、より大所帯の開発部門に引き継がれることになった。この仕事を任された開発の専門家が、聡明で押しが強く、酒豪で知られる技術者ジャック・モートンだ。

「酒豪」という言葉は、やがて「酒癖の悪い」に代わっていきますが、モートンが副社長であった58歳の深夜、町の酒場で意気投合した見知らぬふたり組みの失業者と閉店まで飲んだのちに殺害されてしまいます。犯人たちは、モートンを殺害したあとその1968年式自動車に火を放ちますが、相手が世界的な著名人であったことなど、全く知らなかったといいます。

副社長時代のモートンは請われて、ベル研究所におけるイノベーションの話しをすることが多かったようで、電気通信研究所編『イノベーション: その革新と展開』(1971)には「アメリカにおける組織のイノベーション」という論説を寄せています。この23ページほどの小文の元となった著作があります。

▶ ジャック・A・モートン『革新のエコロジー: 人と組織の有機的結合の実例』、産業能率短期大学出版部(1970)

ベル研究所内での原題は、「イノベーションのための組織化(Organizing for Innovation、1969)」です。モートンとイノベーションとの関係について、ガートナーは

ケリーを除けば、ベル研究所の科学者でモートンほどイノベーションのプロセスについて考え抜いた人間はいないだろう。イノベーションは単なる行為ではなく、相互に関連する数多くの行為を含む「総合的なプロセス」である、と彼は考えた。「イノベーションとは、新しい現象を発見することではない。新たな製品や製造技術の開発でもなければ、新たな市場を創造することでもない。むしろ共通の産業的目標に向かって、こうした行為のすべてを融合させることだ」と後に書いている。(『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』、p.127)

と紹介しています。この一文の根拠資料として、ガートナーはモートンが残した個人メモを巻末の注に挙げていますが、モートンがこの話題について書き切ったという雰囲気の著作が、本書『革新のエコロジー: 人と組織の有機的結合の実例』なのです。キーワードは「マクスウェルのデモン」。イノベーションプロセスを完遂させる管理者は “デモンであれ” ということですが、どうすればデモンに成り切れるか。管理者必読の一冊です。

3.《ネットで読む》* ブルース『孤独の克服: グラハム・ベルの生涯』、ピュリツァー賞受賞作家によるベル評伝の決定版

アレクサンダー・グラハム・ベルの評伝には、どうやら二種類あるようで、発明家としての生涯を描き出した作品と、メイベル夫人(メイベル・ハバート)との生活を中心とした物語作品です。メイベルは幼少期に罹った猩紅熱によって聴覚を失います。後者は、「目が見えなくなると人は物から遠ざかり、耳が聞こえなくなると人は人から遠ざかる(ボダニス『電気革命』、新潮文庫、p.49)」という通説を超えて、若きグラハム・ベルがメイベルとの恋愛を成就させていくという物語です。

ところで、前者と後者を合わせた、ベル評伝の決定版があります。泣かせる表題がついています。

▶ ロバート・V・ブルース『孤独の克服 : グラハム・ベルの生涯』、NTT出版(1991)

この本、国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます。2段組みで501ページというボリュームで、写真や図が多く使われていて、非常に読みやすい文体です。

(左、上段右端)ボストン聴覚言語障害者スクールのグラハム・ベル、1871年、(中)若き日のグラハム・ベル、(右)ベルの生徒時代のメイベル・ハバート(『孤独の克服』口絵写真より)

グラハム・ベルは聴覚障害者の母と、その母のために発音障害矯正のための視話法を開発した発明者を父にもちます。父の代わりにボストン聾学校のスタッフへの視話法の教育訓練に出向き、やがてボストン大学で発生生理学/弁論術の教授となります。そして、よき伴侶を得て、波乱万丈の生涯を乗り越えていきます。

4.ソニ、グッドマン『クロード・シャノン: 情報時代を発明した男』、“コミュニケーション” の定量的な議論を可能とした研究者の生涯

ベル研究所が生んだ型破りな天才、情報理論のクロード・シャノン(1916-2001)の網羅的な評伝としては、現在、ほぼ唯一の書籍です。本稿のタイトル本、ガートナー『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』が、要所要所で引用されていて、対応箇所を確認するだけでも楽しい時間を過ごせます。

▶ ジミー・ソニ、ロブ・グッドマン『クロード・シャノン: 情報時代を発明した男』、筑摩書房(2019)pp.430

著者の、ジミー・ソニとロブ・グッドマンはジャーナリストであり理工系とは無縁のライターとのことですが、今回、ポピュラーサイエンス本としては「上を目指す(専門家も唸らせたい)」という方針でがんばったと述べています。そのため、シャノンの革命的な論文「コミュニケーション(通信)の数学的理論」の意味するところを、平明な言葉で語る第16章「爆弾級の発見」は、読みごたえがあります。

クロード・シャノンは、マサチューセッツ工科大学電気工学科のヴァネヴァー・ブッシュ(1890-1974)研究室時代に、今や伝説となった「シャノン」に孵化するのですが、その間の動向が詳しく語られます。

また、ベル研究所で “仙人” となったのち、電気ネズミの「テセウス」やチェスコンピュータ、ジャグリングに熱中する様子が詳しく描かれていて、シャノンファン必見の一冊となっています。

傍から見ると「無邪気に遊んでいる」わけですが、そのとき仙人はコンピュータ付きの機械人間に成り切っていて、頭の中の既存の制御アルゴリズムの実行と、その修正を行うメタアルゴリズムの実行に勤しんでいるはずです。ひょっとすると、そのメタアルゴリズムを監視するメタメタアルゴリズムが動作しているかもしれません。私、探訪堂がぜひ知りたいと願うことは、せめてその第1層目、ジャグリングの最中に、手、足、体などの制御系と視覚情報処理系をシャノンは具体的にどのようにシミュレートしていたかなのです。しかし、これは、、、実際にジャグリングを無心に繰り返して追体験するしかないような気がします。仙人への道のりは遠く厳しい。

5.《ネットで読む》* シャノン、ウィーヴァー『コミュニケーションの数学的理論』、ロックフェラー財団ウィーヴァーによる解説とシャノンの歴史的論文をセットして全訳した決定版

一般システム理論の創設者のひとり、チェスター・バーナード(1886-1961)がベルシステム傘下のニュージャージーベル電話会社(のちの、ヴェライゾン・ニュージャージー)の社長職を退き、理事としてロックフェラー財団に降臨していた頃、バーナードはランチタイムを多くの社員と歓談することを日課としていました。ある日のランチタイム、財団が誇る理系通のウォーレン・ウィーヴァー(1894-1978)がバーナードの張ったクモの巣に引っ掛かります。

バーナードはウィーヴァーに「ベルシステム・テクニカルジャーナルに掲載されたシャノンの論文は読んだかね?」と尋ねます(そんなこと百も承知でのとぼけた質問です)。何も知らないウィーヴァーがまじめに「はい」と答えると、さらに「理解できたかね?」とか「 数式なしで簡単に説明できるかね?」と質問を重ねます。軽い気持ちで「はい」、「はい」と答えたときには後の祭り。「じゃぁ、そうしなさい」という重いひと言を喰らって万事休すとなります(バーナード先生、ランチタイムにいい仕事してます)。こうして、アインシュタインの相対論と並び称される、難解で数式だらけのシャノン論文「コミュニケーションの数学的理論」の意義と意味を平明に解き明かしたウィーバーの解説論文が現れるのです。

▶ C.E. シャノン、W. ウィーバー『コミュニケーションの数学的理論: 情報理論の基礎』、明治図書出版(1969)pp.164

人々が初めて遭遇するコミュニケーションとインフォメーションの数学的理論。専門的な言葉使いと数式で埋め尽くされていて、人類史に残る記念碑的論文だとか、宇宙人シャノンの人類への贈り物だからありがたく拝領せよとか言われても、さっぱりわかりません。当の本人はジャグリングで遊んでます。そこで、ウィーヴァーの解説論文では「コミュニケーション」の実体を具体的に明らかにすることから出発します。

通信(コミュニケーション)という言葉は、(中略)もちろん、書かれた言葉、話し言葉を含むだけでなく、また、音楽、絵画、演劇、バレー、その他要するにすべての人間的行動をその中に含んでいる。

音楽や絵画や演劇やバレーを定量的に数学的に理論する? まさに宇宙人の仕業で、ますます、わからなくなりますが、とにかく、シャノンが打ち立てた “コミュニケーション” に関する「数学的理論」の各項目の意味と意義の解説が始まります。ところが、読み進むうちに霧は晴れ、目から鱗、さすがは大ベストセラーです。

本書は

- ウィーヴァー:通信の数学的理論への新たな寄与(pp.7-40)

- シャノン:コミュニケーションの数学的理論(pp.43-164)

の二つの論文を合わせたものです。

シャノンの情報理論、関連書籍が多すぎて、途方にくれるほどですが、いずれかの機会に、当サイトの【書評記事】で取り上げたいと思います。請うご期待。