◉ 巨大な質量をもつ恒星が、勢いを失って膨張し自重を支え切れなくなって崩壊する、というワクワクするシナリオがあります。崩壊の結果、星を形成する物質は圧し潰されて “固くなる” ものの、いずれは重力と釣り合って平衡するはず。ところが、英国行客船のデッキで、ふと思いついて,白色矮星を構成するプラズマ状物質内の電子の速度を、わずかな時間の間に計算しなおした若い研究者がいます。その結果、ある質量(チャンドラセカール限界)を超えた恒星は白色矮星にはならないことを確信します。本書は、その研究者、スブラマニアン・チャンドラセカールと、彼の理論を断固として拒絶した恒星の内部構造論研究の大御所、アーサー・スタンレー・エディントンの対決を中心とした巨大星の重力崩壊探求の物語です。

改訂第2版準備中

2024.12.20 公開

1.はじめに

2020年のノーベル物理学賞は、ブラックホール理論の先駆者、ロジャー・ペンローズ(1931-)と、それに関連して、銀河中心に潜む巨大コンパクト星(白色矮星、中性子星、その他エキゾチック星の総称)の観測を巡って熾烈な先陣争いを繰り広げてきた二つの研究チーム、ドイツのマックス・プランク研究所と米国カリフォルニア大学、それぞれを率いたリーダー(ラインホルト・ゲンツェルとアンドレア・ゲス)に決定して、長い間の論争がとりあえず終結したという状況です。論争に次ぐ論争という歴史でしたから、ひと区切りです。観測チームの受賞理由中、 “ブラックホール” にかわり “巨大コンパクト星” という用語を使うあたりに、理系な人々のこだわりを感じます。

ところで、ブラックホール自体の一般的な解説書は沢山ありますが、ブラックホール研究の歴史を扱った一般向けの解説本は意外と限られているようです。キップ・S・ソーン『ブラックホールと時空の歪み』(本稿《4-1》 参照)が出版される以前、私、探訪堂は、ニューヨーク・タイムズの伝説的な科学部主筆による

▶ W. サリバン『ブラックホールとの遭遇: 時間の死・空間のはて』、講談社ブルーバックス(1980)

を愛読していました(この本は、現在、国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます;本稿《3-1》 参照)。無駄のない語り口で、標準的なブルーバックスの分量なのに圧倒的な情報量です。

この本の中で、エディントンがブラックホールの存在を予感しながらも『恒星にこんなばかげたふるまいをさせないような自然の法則があるに違いない』と述べてしまったことについて、この最後のひと言がなければ、エディントンは

ブラックホールの存在を初めて予言したという名誉を獲得していたはず(W. サリバン『ブラックホールとの遭遇』、 p.39)

とチャンドラセカール本人が言っていたと指摘しています。じつに惜しいことをしたものです。著者サリバンは、この話題に「大魚を逸したエディントン」という見出しを付けています。さらに、このサリバンの著書によれば、チャンドラセカール自身も(エディントンと同様に)、白色矮星の質量限界に関する論文を発表した時点では、必ずしも星が無限に収縮するなどとは考えておらず、「超巨星はつぶれる際に多量の物質を放出して安定な大きさになる」と考えていたと述べています。

1-1 チャンドラセカールとの遭遇

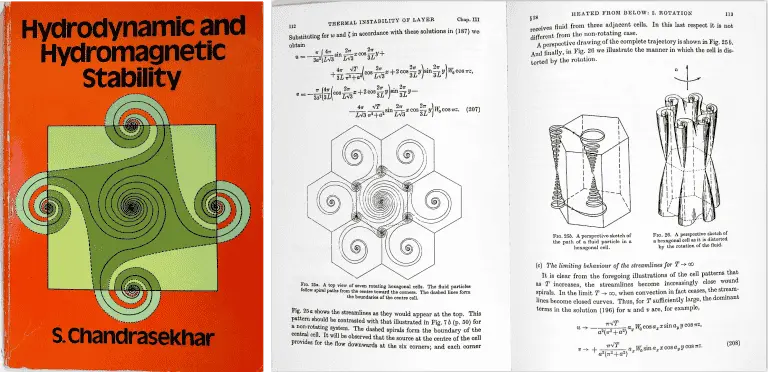

その昔、パターン形成などを議論する散逸構造論を追いかけていた頃、参考文献として挙げられていたチャンドラセカール『流体力学的および電磁流体力学的安定性』(本邦未訳)というDover のペーパーバックを格安で入手して密かに喜んでいた時期があります。650ページを超える分厚い本で、著者のチャンドラセカールは、きっと、熱流体力学/電磁流体力学の専門家だろうなどと思っていました。基本方程式が非線形偏微分方程式系ですから、数値計算を駆使してパターン形成の状況を提示するのは大変な作業ですが、それをやってのけています。それどころか、大掛かりな実験装置を使った可視化画像も多数掲載するという凝りようで、まさに完璧主義者です。

チャンドラセカール『流体力学的および電磁流体力学的安定性』(S. Chandrasekhar 『Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability』、Dover(1981);Oxford Univ. (1961))

この人物が、あの白色矮星理論のスブラマニアン・チャンドラセカール(1910-1995)と同一人物であることを確信したのは、少し後のことです。そういえば、球面上に拘束されたごく薄い表層流体でのパターン形成の話しも含まれていて、これは、まさに星の大気におけるパターン形成の理論ですね。ところで、本稿で検討する

▶ アーサー・I・ミラー『ブラックホールを見つけた男』、草思社(2009)、pp.542

(現在は、草思社文庫にて入手可能)

によれば、チャンドラは、上述の『流体力学的および電磁流体力学的安定性』という教科書の執筆に10年を費やし、振り返れば、まったくの時間の無駄だったと言ったとのことです。

チャンドラセカールといえば、非線形確率システム論にしばしば登場する “ウィーナー・フィルター” の兄弟分のような “チャンドラセカール・フィルター” というアルゴリズムを目にしたことがありますが、これも恒星大気の観測に関連するチャンドラの仕事でした。なかなか、幅広く奥深い仕事の多い人です。

1-2 シュヴァルツシルト面(事象の地平面)

宇宙の成り立ちやその行く末を理解するために、ブラックホールという概念が本質的に重要であることは、ロジャー・ペンローズ『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』や キップ・S・ソーンの超大作『ブラックホールと時空の歪み』などから知ることができます。

歴史的に、ブラックホールという概念は、その内部に物理法則を破綻させる “特異点” の存在を予感させるため、多くの研究者がそれに気づきながらも、その存在を確信することに二の足を踏んだり、それを真っ向から否定することで安心したことも納得できます。アインシュタインの重力方程式から導かれるシュヴァルツシルト解の特異点、通称、シュヴァルツシルト特異点に関係する話しですね。宇宙論の開拓者、佐藤文隆はその著書『ブラックホール』のなかで、

1930年当時、この面を通して物体や光は落下できるが、入ったらさいご、二度と出てこれないという性質を見抜いていたのは、多分エディントンぐらいであったと思われる。1931年、チャンドラセカールが白色矮星の質量には上限があり、それ以上の質量の星は自身の重力で崩壊すると発表したときに、「そんなバカげたことを許さない法則が自然には存在するはずだ」という態度をエディントンがとった背景には、その結果がもたらすであろうブラックホールの奇妙さに彼が気づいていたからだと思われる。 (佐藤文隆、R. ルフィーニ『ブラックホール: 一般相対論と星の終末』、ちくま学芸文庫(2009)、pp.114-5)

とその当時の状況を語っています。ここに登場する人物、アーサー・スタンレー・エディントン(1882-1944)は恒星の内部構造研究の巨人で、本書『ブラックホールを見つけた男』の副主人公です。

上の引用文の「この面」 は微小線素の半径方向成分にかかる係数が正の無限大となる半径、すなわちシュヴァルツシルト半径をもつ球面、通称、シュヴァルツシルト面(事象の地平面)のことです。シュヴァルツシルト解に対して、回転するブラックホールを考察する場合には、1964年にロイ・カー(1934-)が発見した厳密解(カー解)が使われますが、その場合には事象の地平面の外側に、SF小説にも頻繁に登場する “エルゴ領域” が形成されます。事象の地平面の内部に潜むブラックホールは、1960年代初頭まではコラプサー(崩壊星)などと呼ばれていて、「ブラックホール」という名称が定着しだしたのは1960年代後半と言われています。

通常、物理学の理論は、未知の現象の発見、その理論的解明という順序で発展しますが、アインシュタインの相対論と同様、ブラックホールの話しも、まず、理論的にその存在がほのめかされ、次にそれを確証する観測事実(実験事実)の探索を始める、という経緯をたどりました。エディントンは、尋常ではない高密度の星、白色矮星の解明に深く関わった人物です。白色矮星の先には、想像を絶する高密度な天体、中性子星(1967年に発見)があり、その先にバッグ(入れ物)に入ったクォークからなる星、クォークバッグ星や裸のクォークの圧縮体、クォーク星などという概念を構想する研究者もいました(宇宙創成の謎,ホワイトホールを逆にたどる旅ですね)。

そのような次第で、未知の物理法則を含めて全ての可能性を否定し、これこそブラックホール以外ではないという観測事実を、疑い深い研究者に突きつけてギャフンと言わせることができるか、これがブラックホール発見に到る物語の核心で、2020年のノーベル物理学賞によって世間的にも決着を見たわけです。

1-3 白色矮星

われわれの太陽を含め、水素の核融合によって輝く星を主系列星などといいます。これに対して白色矮星(ホワイト・ドワーフ)は、燃え尽きた恒星の残骸として、もはや核融合反応を起こしていない星に分類されていて、それ自身の余熱で暗く鈍い光を放ちます。この異色の天体については、1910年代から本格的な調査が始まり、その直径と質量が概算されます。その結果を受けてエディントンは、1924年に白色矮星が通常物質の数千倍も高密度な物質で構成されているならば、そこからの光は相対論的効果によって重力赤方偏移すると述べ、翌1925年、シリウスBに対する観測から、ウィルソン山天文台のW.S. アダムズによって、そのような赤方偏移が確認されたとされます。

次なる疑問はシリウスBが放熱して冷たくなったとき何事がおこるか、という問題でした。この問題は、1926年、ラルフ・ハワード・ファウラー(1889-1944)が、白色矮星の内部圧力が量子力学的現象(電子縮退圧)によると説明したことで解決に向かいますが、1931年ころには、このこと(電子のフェルミ気体の縮退現象)を巡って、エディントンとファウラーたちとの論争が激化します(本書『ブラックホールを見つけた男』に、ドラマチックに描かれています)。

1930年の7月、チャンドラセカールが英国サザンプトン行きの船上で気がついたのは、白色矮星を構成する物質内部における電子の縮退運動の速度が光速の半分近い値であること、ファウラーの計算には特殊相対論が考慮されていないこと、さらに、特殊相対論を考慮すると、太陽質量の1.4倍を超える白色矮星は存在できない(重力崩壊する)という結論でした。

2.本書について

私、探訪堂は、本書『ブラックホールを見つけた男』は、草思社の単行本版(2009/8)を手元に置いていますが、すでに品切れ再版予定なしに分類されています。しかし、幸いなことに、2015年、草思社文庫版にて上下巻として文庫本化されています。

■ アーサー・I・ミラー『ブラックホールを見つけた男 上』、草思社文庫(2015)

■ アーサー・I・ミラー『ブラックホールを見つけた男 下』、草思社文庫(2015)

プロローグ

第一部 (白色矮星の謎)

第一章決定的な衝突のとき

第二章 イギリスへ旅立つまで

第三章 天体物理学の巨人、エディントン

第四章 エディントンの味方と敵

第五章 英国への旅立ちから運命の日まで

第六章 エディントンの真意

第七章 新天地アメリカへ

第八章 一つの時代の終わり

第二部 (星と爆弾)

第九章 星の研究をはじめた物理学者たち

第一〇章 水爆開発と超新星の研究

第一一章 ありえないことが現実に

第三部 (星が死ぬとき何が起こるか)

第一二章 姿を現わしたブラックホール

第一三章 「美しいものを前にしての戦慄」

第一四章 心の奥底、ブラックホールの奥底

補遺I シリウスB/補遺I 超新星

謝辞/訳者あとがき/人名索引/原注/参考文献

* 括弧内は英語版原著の部タイトル

2-1 著者について

著者、アーサー・I・ミラー(1940-)は『アインシュタインとピカソ: 二人の天才は時間と空間をどうとらえたのか』、TBSブリタニカ、(2002;原著 2002)や『137: 物理学者パウリの錬金術・数秘術・ユング心理学をめぐる生涯』、草思社(2010;原著 2009)などの著作で知られる英国の科学史/科学哲学の研究者です。上記の著書では、アインシュタインとピカソ、パウリとユングという異色の組合せの二人の生涯をひとつの主題のもとで追跡していますが、この『ブラックホールを見つけた男』では、新進気鋭の物理学者、チャンドラセカールと、恒星内部構造論の大御所、エディントンとの論争を中心に、ブラックホール理論の展開を追いかけています。チャンドラセカール夫人を含めた存命中の関係者へのインタビュー、チャンドラセカールの手紙や手稿などから、当時の緊迫した状況を再現しています。本書、『ブラックホールを見つけた男』の原題

- 『星々の帝国: ブラックホール探求における友情、妄念、裏切り』

が、主題とした物語の切り口を簡潔に言い表しています。誰との友情なのか、誰の妄念なのか、誰の裏切りなのか、その詳細をチャンドラセカールの手紙などから探り、生き生きとした人間ドラマに仕上げています。

2-2 白色矮星と相対論的縮退に関する論争

本書「第一章 決定的な衝突のとき」は、チャンドラセカールがロンドンに到着してから4年半後の1935年1月11日、バーリントン・ハウスで行われた王立天文学協会の会合の場面から始まります。それまで、チャンドラセカールは恒星内部の物質密度分布を詳細に計算していましたが、さらに密度に対する圧縮抵抗の連続的な変化を知るために膨大な数値計算を必要としました。その計算のための手回し計算機は、エディントンがわざわざ貸し与えていて、その計算結果も逐一報告させています。エディントンは面倒見のよい上司を装装う一方で、チャンドラセカールの理論をたたき潰す準備を周到に進めていたのです。

この日の会合では、持ち時間15分の論考六篇の発表とそれに引き続く大御所たちからの批評があり、その後,二十四歳のチャンドラセカールが登壇、通常の倍の30分の持ち時間を与えられて白色矮星の質量限界に関する発表を行います。その直後、恒星内部構造論の第一人者、五十二歳のエディントンは白色矮星理論を総括する講演を行うのですが、チャンドラセカールの相対論的縮退の議論を徹底的に批判し、無価値と一笑に伏したのです。エディントンの批判は理論的な整合性を欠くものでしたが、当時の天文学者たちは白色矮星の質量限界の議論の重要性を理解できず、表立ってチャンドラセカールを擁護するという動きは見られなかったようです。

チャンドラセカール=エディントン論争については、1982年に理論物理学者のカメシュワール・ワリ(1927-2022)による論説「チャンドラセカール対エディントン: 予期せぬ対決」、

▶ Kameshwar C. Wali「Chandrasekhar vs. Eddington —— an unanticipated confrontation」、Physics Today 35(10), pp.33-40(1982)

で詳細に述べられています(この論文は、米国物理学協会 AIP のホームページから入手できます)。

2-3 ブラックホールの存在を確信した研究者

理論的な観点から “ブラックホールの存在を確信する” までの道のりは、かなり錯綜しています。チャンドラセカールが発見した「白色矮星の質量限界(チャンドラセカール限界)」が、直ちにブラックホールに結びつくものではなく、チャンドラセカール本人も「大質量の星には白色矮星の段階を経過しない、何か他の可能性が残されている」と論文を締めくくっているだけで、何事が起こるかについて語っていません。一方、ソビエト連邦の理論物理学者、ランダウは洗練された理論物理学の手法を使って、1932年にフェルミ・ガス星の重力平衡限界を相対論的に算定してチャンドラセカールと同等の結論を導きます。ランダウ自身は、さらに中性子星(中性子コア)の議論にも加わります。

実際、白色矮星の先には、さらに、その1億倍の密度の天体、中性子星があり、チャンドラセカール・エディントン論争の4年後の1939年、オッペンハイマーらによって「中性子星の質量限界(トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界)」が具体的に示され、また、オッペンハイマーとスナイダーの共著論文「重力収縮の継続について」が公開されて、シュヴァルツシルト面と崩壊星との関係が議論されます。1960年代にシュヴァルツシルト面をもつ天体(崩壊星)をブラックホールと呼ぶようになりますが、このオッペンハイマー=スナイダーの研究が、系統的なブラックホール研究の最初のものとされます。

本書、第一〇章から、いよいよ、ブラックホール理論の展開も佳境に入ります。戦後、チャンドラセカールの白色矮星の限界質量やオッペンハイマーらの中性子星の限界質量の議論を詳細かつ徹底的に検討したのは、ジョン・アーチボルト・ホイーラー(1911-2008)が率いる研究チームです。強烈なコラプサー(ブラックホール)否定論者だったホイーラーは、恒星の終末として白色矮星でも中性子星でもコラプサーでもない第3の可能性を探りますが、それ以外のシナリオを見いだすことができず、1960年代初頭には積極的な肯定派に宗旨替えします(本書、「第一一章 ありえないことが現実に」、「一二章 姿を現したブラックホール」参照)。ブラックホールの存在をかなりの根拠のもとで最初に確信した研究者はホイーラーであると、ミラー自身も考えていたようです。この話し,若干の数式の使用を許すのであれば、その詳細は、佐藤文隆、R. ルフィーニ『ブラックホール』、ちくま学芸文庫、が簡潔です。そして、本書、第一二章では、2020年ノーベル物理学賞の受賞理由となったロジャー・ペンローズの時空の特異点理論が登場します。

2-4 『ブラックホールを予言しそこねた男』

本稿の冒頭 《1.はじめに》 でも紹介したサリバン『ブラックホールとの遭遇』(下記《3-1》 参照)によれば、チャンドラセカール自身は、エディントンを称して、ブラックホールを予言しそこなった男と見做しているようです。さらに、本書『ブラックホールを見つけた男』の第二部以降や、専門書を含めたブラックホールの研究史を繙けば、本書・単行本版の表紙カバーそでに書かれた

学会の重鎮エディントンはこの発見を無根拠に否定、その結果、ブラックホールの研究は40年近くも停滞

というキャッチフレーズには違和感を覚えますが、この文言、「チャンドラセカール自身のブラックホール研究は40年近くも停滞」と解釈すれば、史実と合致します。エディントンもチャンドラセカールも『ブラックホールを予言しそこねた男』であるわけです。

ところで、中性子星の質量限界の議論を主導したオッペンハイマーは、その後、原爆開発に引き抜かれて開発リーダーとして多忙を極め、本人が望んでいたであろう中性子星の質量限界の先を見据えた研究は、20年もの間、中断されます。

3.考察

《国立国会図書館/個人送信サービス(無料)を利用して手元端末(PC/タブレット推奨)で閲覧するためには、「個人の登録利用者」の本登録が必要です。詳細は当サイトの記事「国立国会図書館の個人向けデジタル化資料送信サービスについて」をご覧下さい。》

3-1 サリバン『ブラックホールとの遭遇』

本書冒頭でも紹介した1970年代までのブラックホール研究の総括、

▶ W. サリバン『ブラックホールとの遭遇: 時間の死・空間のはて』、講談社ブルーバックス(1980)、pp.234+4

は、幸いなことに、国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます。著者のウォルター・サリバンはニューヨーク・タイムズの科学部主筆を長く務めた科学ジャーナリズムの巨匠で、卓越した構想力と取材力をもっています。この『ブラックホールとの遭遇』の原書、

▶ Walter Sullivan『Black Holes: The Edge of Space, The End of Time』、Warner(1980)

はB5判350ページの大著で、訳者によれば、ブルーバックス版ではその4割とのことです。

本書の第1章は、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセル(1784-1846)による1844年のシリウスの “暗黒の伴星” (シリウスB)の発見の物語から始まります。ベッセル関数やベッセルフィルタで有名なドイツの数学者で、太陽系外恒星までの距離の決定を巡る天文家同士の熾烈な先陣争いに勝利した人物です。ベッセルに続く天文家たちは、シリウスの伴星は惑星ではなく太陽と同程度の質量をもつ恒星であること、太陽の400分の1ほどの明るさをもっていることを見いだします。その半径が計測されて、シリウスBが異常に高密度な天体であることが判明、そして、恒星の内部構造論の大家、アーサー・エディントンが登場します。量子論的な原子の理解であるパウリの排他原理と結果として生じる “電子の圧力” に関する丁寧な解説が続きます。第2章と第3章は、一般相対論とシュヴァルツシルト解の話し、第4章からは、ケンタウルス座X-3連星系や白鳥座X-1などが語られて、ジョン・アーチボールド・ホィーラー、ロジャー・ペンローズ、ステファン・ホーキングらの解釈が説明されます。

もくじ/謝辞/翻訳にあたって

第1章 超高密度の世界

第2章 空間と時間のゆがみ

第3章 ブラックホール理論の誕生

第4章 悪魔の怪鳥——ブラックホールの誕生を見た人々

第5章 予言と観測

第6章 ホワイトホール ワームホール 裸の特異点

第7章 ブラックホール——実在か虚構か

第8章 エピローグ

訳者あとがき/さくいん

3-2 エディントン卿を知る:山本一清『四十八人の天文家』

アーサー・スタンリー・エディントン、通称、エディントン卿といえば、一般向けの科学書を多数執筆していて、文学や哲学を含めた幅広い教養を背景に、1920年代から1930年代の科学振興をリードしたサイエンスライターとしても有名です。私、探訪堂も

■ 『科学の新しい小径(New Pathways in Science)』、Minkowski Inst. Press(原著 1931;本邦未訳)

という本をペーパーバック版で持っています。この中に、量子力学と自由意志の問題を論じた章があります。当サイトで渡辺慧の『生命と自由』の書評記事を取り上げたとき、渡辺が、量子力学における非決定性を根拠に「エディントンがあまり威勢よく、意志の自由の問題はこれで解決したというふうに書いたせいもある」と、その影響力の大きさと、専門家からみた「困ったちゃん」ぶりを嘆いていました。

それとは別に、一般相対論のテンソル解析の初歩的な計算にエディントン・シンボルという記号 \( \varepsilon_{ijk}\) が登場しますから、この記号の発案者であって、日食観測で一般相対論を検証した人物ということが記憶に残っていました。

さて、大正昭和期に活躍した天文学者、山本一清(いっせい;1889-1959)といえば、『星座とその伝説』、『初等天文学講話』、『子供の天文学』など、一般向けの数々の著作で知られています。その山本が、伝説の天文学者ヒパルコスから始まって、コペルニクス、ガリレオなどなど、四十八名の “天文家” の小伝を集めた本が

▶ 山本一清『四十八人の天文家』、恒星社厚生閣(1959)、pp.355

です。このうちの38編は山本自身によるもので、残りは海外の史家による文章の翻訳です。「アーサー・スタンリ・エディントン小伝」は スペンサー・ジョーンズ・ホイテカー によるものです。エディントンの人物像は、天体物理関係の一般書から断片的に伝わってきますが,ホイテカーのこの小伝は英国の天文学史に名を刻む偉大な科学者として客観的に描かれています。アインシュタインの一般相対論を1919年の天文観測によって裏付けた人物ですが、1914年の著書『星々の運動と宇宙の構造』の緒言では、はやくも

憶測をたてて、目前の一部の知識に適合する解説を試みるというのは悪いことでない。しかしバラバラの事実に関係を付け、それが一時的にでも、何かの役に立つものならば、決して憶測というものは単なる空想ではない。

と書いているとのことです。チャンドラセカールとの論争を見る限り、エディントンのいう “役に立つ憶測” か否かを判定するのは、結局、エディントン自身であったようです。上下2段組みで22ページほどの短い文章ですが、一読の価値があります。

3-3 崩壊するのは時空自体だ:デイヴィス『ブラックホールと宇宙の崩壊』、岩波現代選書

ポール・チャールズ・ウィリアム・デイヴィス(1946-;P.C.W. デイヴィス)と言えば『タイムマシンをつくろう』(草思社、のちに『タイムマシンのつくりかた』として文庫化)でSFファン界隈では有名な人。この『タイムマシンをつくろう』は本格的な物理学理論を背景に持つ一般向けの解説書です。デイヴィスは、量子場理論の専門家で、宇宙論や宇宙生物学の分野でも様々な業績を残しています。また、一般向けの科学書を30冊ほど執筆していて、BBCなどでメディアの寵児になってからは、科学と信仰の問題に言及するなどして “物議” を巻き起こしています。ところが、この重要人物が2018年のブルーバックス、三田一郎『科学者はなぜ神を信じるのか』の中には残念ながら登場しません(読みたかった)。それはさておき、タイムマシンの話しに関係して、数式で埋め尽くされた本格的な時間論

▶ P.C.W. デイヴィス『時間の物理学: その非対称性』、培風館(1979)

があります(国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます)。この教科書では、時間論と宇宙論との関係はわずかな紙幅で済ませていますが、それは

▶ P.C.W. デイヴィス『宇宙における時間と空間』、岩波現代選書(1980)

で詳細に論じているからのようです(これも国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます)。さて、本小節のタイトル本

▶ P.C.W. デイヴィス『ブラックホールと宇宙の崩壊』、岩波現代選書(1983)、pp.265

に移りましょう。

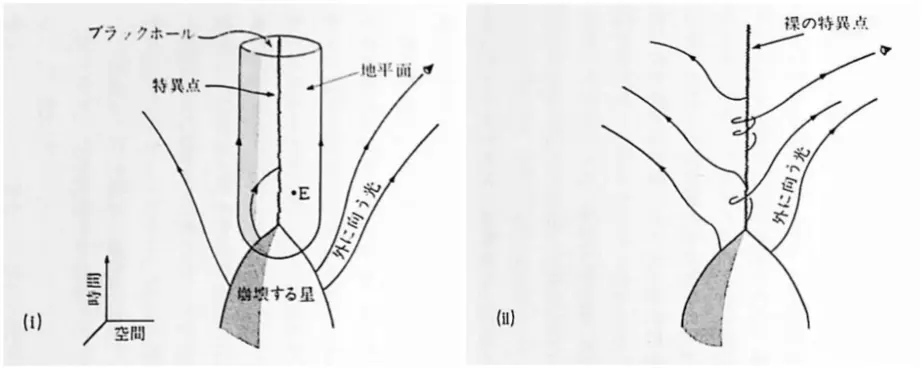

原題は『無限の突端: 裸の特異点と時空の崩壊』(1981)です。ロジャー・ペンローズの「時空の特異点理論」を懇切丁寧に解説し、ブラックホールがもつ「事象の地平面」のなかで巨大な星が一点に潰れるとか潰れないとかに関係なく、時空自体が崩壊する(アインシュタインの一般相対論的時空が意味を失う)点、すなわち、時空の特異点が存在することを、その証明の分かり易い解説と共に示します。そして、そのさきにある宇宙検閲官仮説と裸の特異点の話しが、本書のメインテーマです。

ブラックホール(左)と裸の特異点(右):裸の特異点では、光は螺線状に曲げられるものの、外向きに逃げ出すことができるため、遠方で観測できる(P.C.W. デイヴィス『ブラックホールと宇宙の崩壊』、p.151の図36から引用)

数式を使うことなく、緻密な理論を細部まで解説してみせる手腕は、本書でも発揮されています。ブラックホールとオカルトの世界を同列に見ているという一般読者たちが、なぜ、天文学や天体物理学に興味をもつのかという疑問を解き明かすことから話しが始まり、1970年代に公開されたディズニー映画『ブラックホール』の功罪が語られます。ガリレオの天文学などの歴史的背景を踏まえつつ、徐々に重力崩壊の話題に接近します。崩壊時に現れる無限大の物理量については、そもそも「無限大」とは何かを、ゲオルグ・カントールの仕事を振り返りつつ明らかにしていきます。なかなか、緻密な筋立てです。ブラックホールを特徴づける事象の地平面の近傍での「光円錐」の分かり易い話しがあり、いよいよ、特異点定理の証明へと突き進みます。第8章ではビッグバンとミニバン、第9章では特異点の突端(エッジ)へと推論を進めます。

▶ P.C.W. デイヴィス『ブラックホールと宇宙の崩壊』、岩波現代選書(1983)

目次

はじめに

第1章 人間と宇宙のつながり

第2章 無限大とは何か

第3章 時間と空間の危機

第4章 無限大の深淵をのぞく

第5章 プラックホールにひそむ宇宙検閲官

第6章 むき出しで現われた裸の特異点

第7章 不可知との直面

第8章 宇宙の創造

第9章 無限大の彼方へ

訳者あとがき

3-4 天球からX線星まで:荻原『天文学 第2版』、岩波全書

あの定評ある天文学の概説書、

▶ 荻原雄祐『天文学 第2版』、岩波全書(1979)、pp.295

がインターネットで閲覧できる時代になりました。私、探訪堂が、はじめて購入した天文学の本格的な教科書です。要所要所で、本質的な理解を促すための数式が挟み込まれていますが、基礎方程式から結論を導きだすといったハードな理論書ではありません。図表が多数あります。内容としては、恒星の位置を天球上で記述するという最も基本的な話しからはじまって、近現代の天文学史を織り交ぜつつ、1970年代後半までの宇宙論の動向を簡潔に要約しています。『ブラックホールを見つけた男』の中心的な話題については、全書版の3行で

エッディントンは独自の陽子と電子との理論からして相対論的縮退は存在しないといって、チャンドラセカールとの間に猛烈な論争があったが、このエッディントンの理論は受け入れられない。 (荻原雄祐『天文学 第2版』、岩波全書(1979)、p.157)

と述べたあと、金属物理学のウィーデマン=フランツ法則や白色矮星論の諸学者の議論を引用して、チャンドラセカール以後の議論も要約しています。

第2版出版の辞/緒言(第1版)/序説

第1章 恒星の位置

天球/子午環,子午儀/大気差/地心視差/掩蔽と地球の形/光行差/歳差と章動/経緯度変化/星表/時

第2章 月、惑星の運動

楕円運動/ボーデの法則/小惑星/軌道の決定/流星/摂動の計算/小惑星の分布と族/月の運動/衛星の運動/3体問題

第3章 太陽面の現象

光球/彩層/太陽塔/スペクトロヘリオグラフ/コロナ/アインシュタイン効果/太陽磁場/太陽電波/太陽と地球現象との関係/磁気流体力学波

第4章恒星の放射

恒星の光度/赤道儀/連星/食連星/スペクトル型/ヘルツスプルングーラッセル図/変光星と新星

第5章 天体における量子機構

大気の地離/量子状態/巨星と矮星/大気の連続吸収/線吸収/スペクトル線の輸郭/輪郭を変える諸原因

第6章 天体大気の構造

大気の放射平衡/吸収線の放射平衡/太陽外層の温度分布/膨大な大気/惑星状星雲/星間物質/彗星および惑星の帯スペクトルと生物

第7章 星の内部構造

質量光度法則/状態方程式/吸収係数/星のエネルギー源/脈動星/内部構造論の観測的検討/白色矮星/非均質模型

第8章 銀河の構造

太陽向点と星流/天体の分布/空間吸収/星団/銀河回転/銀河の渦状構造/銀河内の電波源/銀河内の磁場/恒星系の力学/恒星系の緩衝時間/星の揺動の場/ブラウン運動と力学的摩擦

第9章 宇宙の構造

銀河系外星雲/渦状星雲の形状の理論/星雲団/速度距離法則/相対論的宇宙論/エッディントンの基礎理論

第10章 宇宙の進化

宇宙進化説/回転流体の平衡形状/太陽系の成因/星の進化の過程/最近の星の進化説/星雲の進化

第11章 相対論的天体物理学の進歩

3°K宇宙放射/クェーサー/バルサーとX線星(中性子星とブラック・ホール)

参考書/索引

4.書斎の本棚/図書館の書棚から

このコーナーでは、本文に登場した本、関連書籍をさらに紹介します。

4-1 ソーン『ブラックホールと時空の歪み』

キップ・S・ソーン(1940-)は、ブラックホール理論の黄金時代に、あのジョン・ホイーラーのもとで頭角を現した重力波理論や相対論的宇宙論の世界的権威。ソーンが一般読者に向けてブラックホール研究の歴史を踏まえながら、ブラックホールの全てを語りつくした大作、

■ キップ・S・ソーン『ブラックホールと時空の歪み: アインシュタインのとんでもない遺産』、白楊社(1997)、pp.552

は当サイトの記事、

≫ 【書評記事】第4話 デュ・ソーソイ『知の果てへの旅』を読み解く

でも紹介したブラックホール解説の決定版です。多くの図版や写真を駆使した丁寧な解説と圧倒的な分量で、他書の追随を許しません。本文上下2段組み、全552ページ。チャンドラセカール限界とその「向こう側」を説明する図(横軸:星の周囲km、縦軸:質量/太陽質量比)だけでも、話しの進展に合わせて3種類を用意。なかなか、専門論文や専門文献でもお目にかかれないソーン独自の説明図が満載です。「裸の特異点」を巡るスティーブン・ホーキング(1942-2018)との論争に勝利した人物としても有名で、本書全14章の後半、第7章以降では著者が直接かかわった議論が解説されていて、その記述は詳細を極めています。

序文/緒言/まえがき

プロローグ ホール巡りの旅

第1章 空間と時間の相対性

第2章 空間と時間のワープ

第3章 ブラックホールの発見と否認

第4章 白色矮星の謎

第5章 避けられない爆縮

第6章 爆縮の果てに何が?

第7章 黄金時代

第8章 探索

第9章 掘り出し物

第10章 時空湾曲のさざ波

第11章 時空は本当に湾曲しているのか平坦か?

第12章 ブラックホールの蒸発

第13章 ブラックホールの内部

第14章 ワームホールとタイムマシン

エピローグ

謝辞/登場人物/年表/用語解説/訳者あとがき/補註/参考文献/事項索引/人名索引

4-2 ペンローズ『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』

出版当初、各界に大きな衝撃を与えた問題作、共形サイクリック宇宙論の一般向け解説書です。上のソートイ『ブラックホールと時空の歪み』の原著は1994年、本書『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』の原著は2010年ですから、ソートイの本にはこの共形サイクリック宇宙論は登場しません。補遺Aには主に2成分スピノル表記を使った詳細な方程式を、専門家向けに用意しています。フリードマンの振動宇宙論でもなく、まさかの展開ののちに、ビッグバン以前の宇宙を明確に論じています。

■ ロジャー・ペンローズ『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』、新潮社(2014)、pp.334

4-3 竹内薫『ペンローズのねじれた四次元』

著者、竹内薫は、ご存知、NHK教育、サイエンスZEROのナビゲーターを務めたサイエンス作家、ビッグネームですね。竹内には、ブラックホール関連の解説書が数冊ありますが、ここでは、

■ 竹内薫『ペンローズのねじれた四次元 〔増補新版〕:時空はいかにして生まれたのか』、講談社ブルーバックス(2017)、pp.302

を紹介しましょう。ロジャー・ペンローズを敬愛してやまない竹内の1999年の著作、『ペンローズのねじれた四次元: 時空をつくるツイスターの不思議』の増補新版です。

竹内の著作は、導入部分(“つかみ” の部分)が独特で、小説が挿入されたり、私事を含めたりして、話しをあちこちに跳ばしつつ、数章かけて本題に突入します。本論に入ってからも、時折、話しを脱線させて喜んでいますが、本書では、まじめに《ダイアローグ》という囲み記事を挿入、竹内と “玲子” の会話でひといき入れるという構成になっています。このお嬢さん、学生なのかOLなのか正体不明で、20代後半といったところの鼻筋の通った和風美人とのこと。

空間の全体は宇宙、時間の全体は宇宙の歴史と、思い込んでいませんか。それとも、時空のなかに宇宙があるのか、宇宙のなかに時空があるのか。ところが、本書の主題はペンローズの「スピン・ネットワーク」の話しで、スピン二つのペアから構成される「ツイスター」を存在の根源におき、ツイスターが時空を生み出すという、人類の世界認識の根底を揺るがすアイデアの解説です。最終章では、そのような時空理解のもと、“ペンローズの共形循環宇宙論” に到達します。光が満ちた世界は時間が意味をなくし、さらに空間までもが意味を失って共形的な引き伸ばしと共形的な押しつぶしという概念が成立する。ビッグバン宇宙論よ、さようならという話し。“することなすこと尽十方、瞬間の永遠” の世界でしょうか。むむぅ、、、ですが、残念ながら頼りの玲子は登場しません。実に惜しい。何かひと言ほしかった。まぁ、そんなことで、《4-2 ペンローズ『宇宙の始まりと終わりは何故同じなのか』》への格好の入門書になってます。

4-4 真貝寿明『宇宙検閲官仮説』

数学の世界で「特異点」といえば、マーストン・モース(1892-1977)のモース理論辺りに起源をもち、ルネ・トム(1923-2002)のカタストロフィー理論やそれを引き継いだウラジミール・アーノルド(1937-2010)の仕事を思い浮かべますが、天体物理学の世界では「時空の特異点」を単に特異点と呼んでいるようです。数学の場合と同様、シンギュラリティを特異点と訳していますが、孤立して存在する点とは限らないため、誤解を避けるために特異領域などとよぶ研究者もいます。

ブラックホール理論に現れる「事象の地平面」は、その先では光ですら脱出できない領域の端面を表していて、その各点では、2点間の距離を測る際に基準とする “線素” の半径方向成分が正の無限大に発散し、確定した値を取り得ないという「特異性」をもちます。ところが、1960年代初等に、座標の取り方を変えるとそのような特異性が解消することが再発見されます。光円錐という相対論的な因果律の図示方法がありますが、その光円錐の稜線が接してしまう点の集まりが地平面であることにかわりはありません。そこへ、ロジャー・ペンローズの「特異点定理」が登場します。地平面の内側に何があろうと、時空の特異点が存在してしまうのです。

ホイーラー以後は、この事象の地平面の内側を「ブラックホール」と解釈するわけですが、回転し電荷を帯びたブラックホールでは、エルゴ領域だけでなく、内側と外側に入れ子になった地平面が登場したり、内側地平面の向こうに潜む特異点は粒子をはじき返したりと様子がかなり違います。また、ブラックホールの回転速度にもよりますが、特異点がリング状になったりと、かなり複雑な様相を呈することがわかってきました。リング状特異点をくぐり抜けたら何事が起こるかなど、面白い話題があります。

さらに、事象の地平面、すなわちブラックホールを定める鎧を纏わない特異点だけの存在があることを否定できない、ということがわかってきます(ソーン=ホーキング論争)。ペンローズはこれを「裸の特異点」とよび、理論を破綻させるこの存在を取り締まる “宇宙検閲官” の存在を仮定します。これが「宇宙検閲官仮説」です。ここで紹介するのは、

■ 真貝寿明『宇宙検閲官仮説: 「裸の特異点」は隠されるか』、講談社ブルーバックス(2023)、pp.254

です。

本稿の《3-3》で紹介したデイヴィス『ブラックホールと宇宙の崩壊』のなかにも、裸の特異点や宇宙検閲官の議論があり、それは1980年以前の理解に基づいているものの、それなりに楽しく読めます。それに対して本書では、弱い宇宙検閲官仮説や強い宇宙検閲官仮説が登場、さらに、ドーナツ型の地平面をもつブラックリングをはじめとする奇妙奇天烈な “ブラック・オブジェクト” の話しが続きます。ブラックホール理論、第二の黄金時代の幕開けを宣言するかのような一冊です。語り口や構成は、竹内薫名人というより、鉄人、デイヴィスに近いですね。

4-5 山田澄生『相対論とリーマン幾何学』

時空の特異点や裸の特異点の話しは、サイエンス社の月刊誌『数理科学』に時折、掲載されていて、そのことに関して、現在、何が議論されているかを知ることができます。ただし、特異点定理の分かり易い証明を知りたい場合は、やはり教科書を見るのが一番です。その詳細は、天体物理学ではなく、一般相対論の教科書がよいようです。現在のお薦めは

■ 山田澄生『相対論とリーマン幾何学』、共立出版、数学と物理の交差点3(2023)、pp.274

です。数学科や理論物理の学部3,4年生を念頭においた専門書で、第1章で、多様体上の微分や積分、リーマン幾何の復習があり、その後、特殊相対論、一般相対論を経由してブラックホールと特異点定理に到ります。時空の特異点定理の分かり易い証明は3次元球面から3次元ユークリッド空間の上への写像が存在しないことを根拠としますが、この教科書では、コンパクトでない「コーシー超曲面」を持ち出して、その像がコンパクトになって矛盾をきたすという流れを丁寧に追っています。私、探訪堂は、天体物理学は全くの素人ですが、微分幾何学のテクニックの使い方を知るうえで勉強になりました。裸の特異点の存在に関するソーンの「フープ予想」などは、やはり、天体物理学の専門書がよいようです。