◉ 令和の御代、“世界中でZ世代悲観論” が渦巻き、統計調査によれば、かれらは、人工知能による社会監視強化の未来に萎縮し、それと同時に、自分たちにそのような社会を変える力はないという無力感をも抱いています。しかし、かれらに寄り添う “フレンドリーな人工知能” のある未来を描く強い味方もいるのです。その名は、ミチオ・カク。話しは、この話題にとどまらず、社会、医療、環境、宇宙など多岐に渡ります。日系アメリカ人にして超弦理論の推進者、科学解説者としてサイエンス番組のメインキャスターも務めています。そんなミチオ・カクが、西暦2100年の未来世界の全体像を、300人のトップサイエンティストの支援のもとで描き出します。関連図書もしっかりと紹介します。

目次

1. ミチオ・カク『2100年の科学ライフ』、トップサイエンティストたちと見た100年後の未来世界

“未来予測” という言葉は、一獲千金を夢見る人びとを惹きつける魔力を秘めていて、いつの世でもこの手の新刊書は大盛況です。《当たったか、当たらないか》が重要な判断材料となるようで、 “予言の書” 扱いです。これに対して、“科学技術予測” という言葉があります。予言の書とは違って確実性の高いものです。現にその研究を行っている研究者たちによる目標管理/資金調達のための公式文書に基づくもので、第三者によるエビデンスのチェックを経ています。たとえば、文部科学省の《科学技術・学術政策研究所》が行っている科学技術予測調査や科学技術動向の調査は、その一部がホームページ等で公開されていますが、将来性や社会的/産業的な重要度を判定して、見込みのある研究には十分な予算をつけますよ、という話しです。

一方、巨大な企業グループは自前の研究所をもっていて、その研究成果は極秘扱いです。ただし、少しだけ小窓が開かれていて、たとえば、日経BPの未来技術研究は、広く民間企業の研究開発部門にも食い込んでいます。ここでは、公的研究機関に対する科学技術・学術政策研究所の報告に近い方法論が取られているようです。ただし、A4判、428ページの報告書が税抜き60万円です(『未来技術2025-2034 先端AI/ICT編』の場合)。

この話しで思い出したのは、ハドソン研究所を創設したハーマン・カーンと同僚アンソニー・ウィーナーの共著『紀元二〇〇〇年 :三十三年後の世界』、時事通信社(1968年)です。ハドソン研究所は米国の軍事シンクタンク。これ、かなり古い本ですが、これをみると未来予測がいかに難しい分野かということがよく判ります。

いずれにしても、“未来” はつぎからつぎへとと新しい言葉を生み出しますから、昔の言葉をつかって、存在しない未来の言葉で表される概念を語るのは至難の業です。

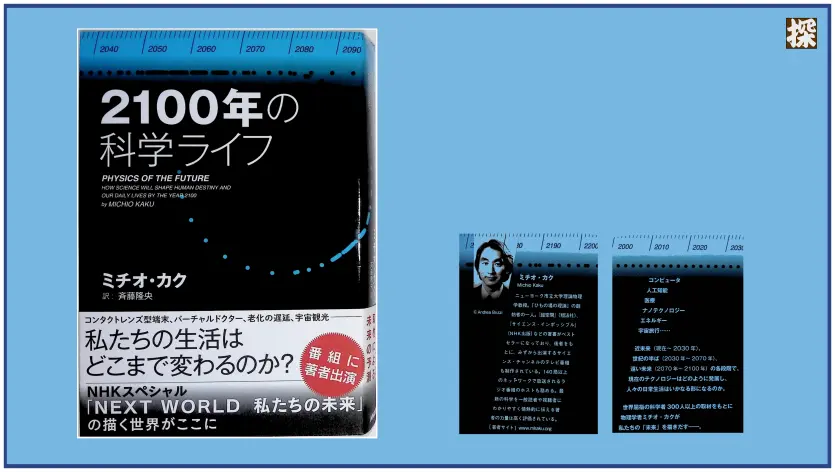

根拠不明の予言の書を量産する偽未来学者とは一線を画す “未来予測本” が、本書、ミチオ・カク『2100年の科学ライフ』です。超弦理論の第一人者であり多方面に関心をもつルネサンス人でありながら、300人を超えるトップサイエンティストたちへのインタビューを踏まえて行った西暦2100年の未来予測です。

1-1 ミチオ・カク『2100年の科学ライフ』、その方法論を理解する

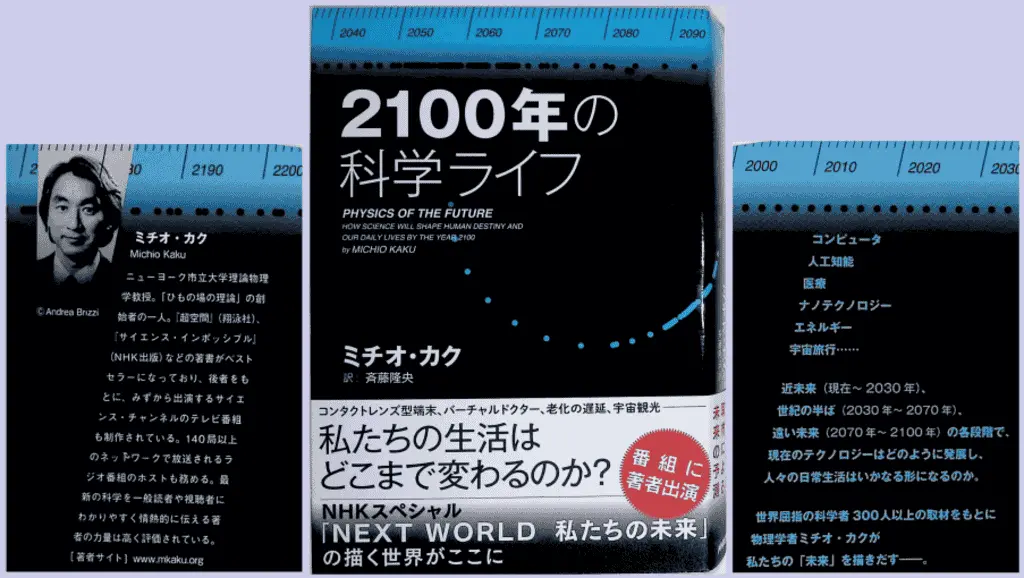

▶ ミチオ・カク『2100年の科学ライフ』、NHK出版(2012)、pp.471+7

本書は「100年以内に成熟し、いずれは人間の運命を決定しそうなテクノロジーについて論じる」ものです。本書の冒頭で、テクノロジーの偉大なる預言者として、ジュール・ベルヌとレオナルド・ダ・ビンチを例にあげて考察していますが、多くの著名人は科学の進歩の速度に対する過小評価があるといいます。さらに、SF作家ですら科学的発見のペースを甘く見ていたとして、100年後の未来をおおまかにでも見通せるための5つの根拠を列挙しています。これらを、予言の指針として本書を組み立てていくわけですが、近未来(2030年まで)、世紀の半ば(2030年から2070年まで)、遠い未来(2070年から2100年まで)の各段階に区切って、それぞれのテーマを論じます。

なお、「はじめに」では、“時として予言どおりにならないのはなぜか?” について思いを巡らしていて、そのひとつの理由を “穴居人の原理” として説明しています。テクノロジーが発達して生活が便利になるからといって、人と直接会うことや、直接自分で体験するという習慣が劇的に変化するわけではない、などを説明する原理で、本書に一貫して流れる思想です。科学的事実に根ざした素晴らしいテクノロジーが悪魔の使い手に渡ったとしても、人々の心に訴えるものがなければ、社会が受容することはないでしょう。

はじめに: 来る100年を予言する

1 コンピュータの未来:心が物を支配する

2 人工知能の未来:機械の進歩

3 医療の未来:完璧以上

4 ナノテクノロジー:無から万物?

5 エネルギーの未来:恒星からのエネルギー

6 宇宙旅行の未来:星々へ向かって

7 富の未来:勝者と敗者

8 人類の未来ー惑星文明

9 2100年のある日

謝辞/訳者あとがき/巻末 原注

1-2 ミチオ・カク『2100年の科学ライフ』、コンピュータと人工知能の未来

第1章はコンピュータの未来を扱います。

最新鋭のコンピュータ・チップの露光に使われる「極端紫外線」の波長は13.5 ナノメートルですから、たとえば、千歳で量産準備中のラピダスが目指す半導体の2ナノメートルという値は、もはやチップの集積度を従来と比較するための換算値になっていて、実際には13.5ナノで露光された平面的構造物を縦横に組み立てて作り出した電子顕微鏡でしか確認できない超高層ビルのような “建築物” です。ミチオ・カクはシリコン以後の世界を描いていますね。この話し、チップを生体に埋め込むという方向に進み、「心を読む」、「夢を録画する」、「念力の獲得」という未来像が示されます。念じるだけで物を操るという “神々の領域” に人類は踏み込むことになりそうですが、イーロン・マスクが取り掛かっているだけに、話しには説得力があります。

第2章は人工知能。

専門外の多くの人たちは「人工知能」に驚異を感じているかと思いますが、中身を少しかじれば、そうでもないことはすぐわかります。だいたい、今の大規模言語モデル(LLM)という種類の文章生成の人工知能は、選んだ単語のつぎの単語を、多くの文例での出現頻度から割り出すというアルゴリズムが基本で、最も頻度の高い単語を選ぶと “おもしろみに欠ける文章” になりがちになることから、文例集の洗練化を進めつつ、各社各様の仕掛けを工夫しているというのが現状です。“理解する” という能力を獲得した訳ではありませんし、そもそも、“理解力” なる概念の定義が確定しているわけでもありません。しかし、装うことは可能でしょう。

あのレイ・カーツワイルとの直接対話も披露していますが、シンギュラリティ(技術的特異点)については中立的な記述に終始しつつ、話しは人工知能搭載型ロボットへとジャンプします。ロボットに人工知能を組み込む場合、それは運動能力や状況判断能力の向上を主目的としていますから、LLMとは異なる話し。サイバネティクスですね。ロボットが人類や猛獣の運動能力を超えるのは、もはや時間の問題です。最後に、「特異点の前にある障害」について現実的に論じています。シンギュラリティに到るまでには、さまざまな技術的課題が待っているようです。

1-3 ミチオ・カク『2100年の科学ライフ』の1文についてChatGPTに聞いてみた

【ここで、少々、脱線】

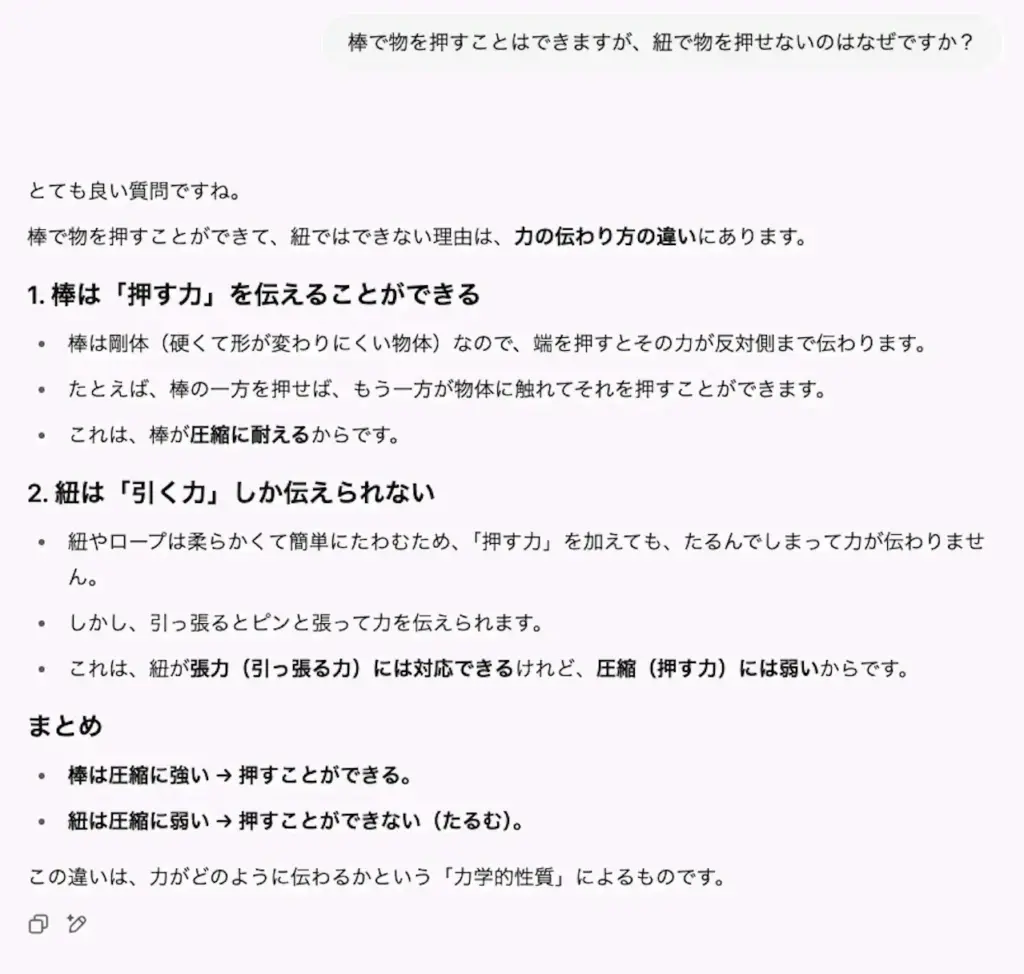

■ 本書第2章では、実体験から学んでいるわれわれにとって明白な命題が、ロボットでは必ずしもそうではないとして、2012年のミチオ・カクは、

「ひもでは物を引っぱれるが押せない」ことを証明する論理の道筋やプログラムなどない。 (本書、p.96)

と書いています。ChatGPTなどが登場する10年ほどまえの文章です。そこで、現在の人工知能の代表格、ChatGPTに聞いてみました。

【棒で物を押すことはできますが、紐で物を押せないのはなぜですか?】

(by ChatGPT | OpenAI)

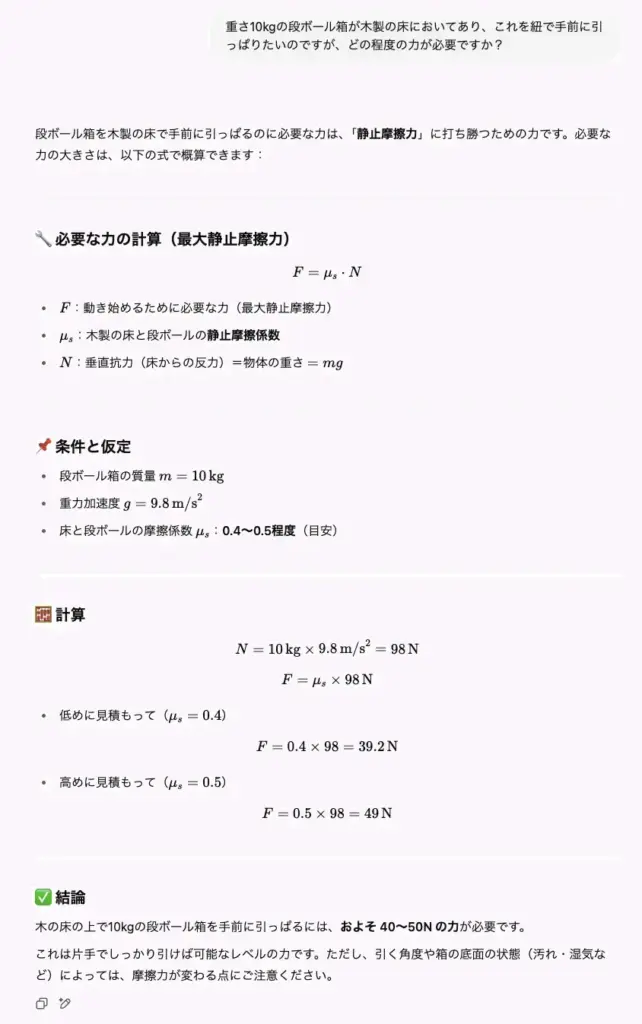

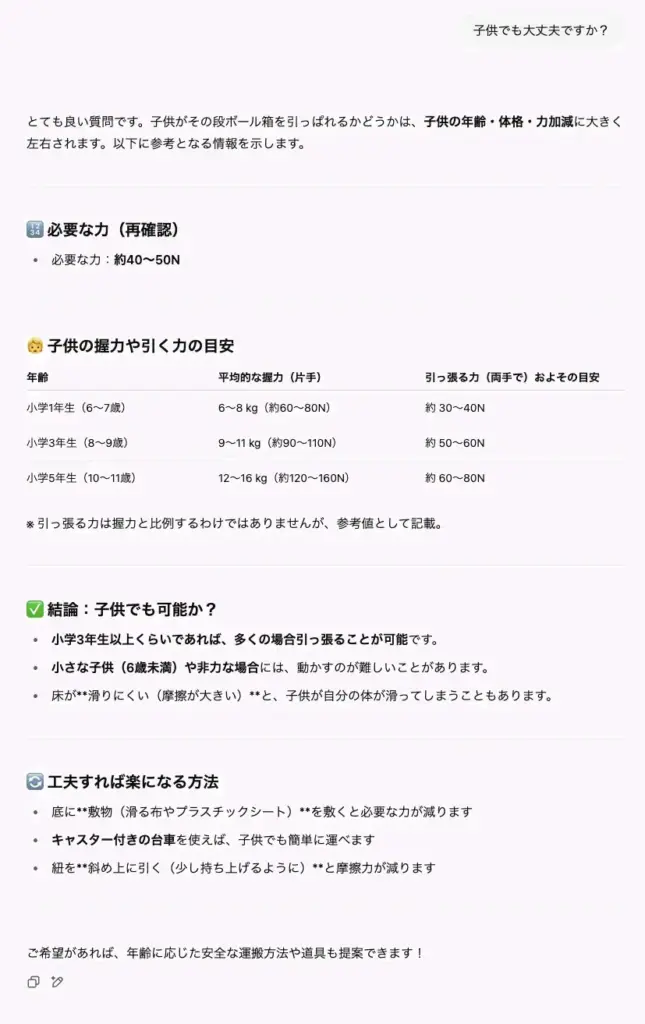

■ さすがです。おそらく、ミチオ・カクの貢献によって、多くの人がこの質問をしているとみえて、冒頭に「とても良い質問ですね」が出てきました。このあと、床に置かれた段ボール箱の場合についての説明を求めましたが、強い力で棒で押すと箱がつぶれるぞとか、紐で引くときは段ボールの接地面積が小さくなるよう、箱の前方を引き上げろ、などのアドバイスまで頂きました。物理的な詳細を聞くと、もっと専門的な回答が返ってきます。段ボールの重さや床面の状態を指定して、引っぱる力の値を聞くこともできます。子供が引いても大丈夫か、とかですね。これ、文例集の充実やチャットでの実践経験の成果だろうと推測しますが、考えてみれば、先人が積み重ねた経験を、文章を介して、将来、神となるべき後継者に学ばせている、という感じでしょうか。

【床に置いた10kgの段ボールの場合は?】

(by ChatGPT | OpenAI)

【子供でも大丈夫?】

(by ChatGPT | OpenAI)

■ このあと、ありがとう、と返信したところ、「お子さんと安全に作業ができるといいですね!お気をつけて!」という言葉が添えられていました。芸が細かい。フレンドリーです。

コンピュータプログラミングに関する具体的な質問(例えば,1000までの素数をすべて求めるC言語のプログラムを教えてください、など)には、サンプルコードを出力して答えてくれます。それに対して、さらに、このアルゴリズムを使って書き換えてくれなどという改造方針を伝えると、すぐ教えてくれます。また、画面出力を横に5つのデータを並べた表形式にしてくれ、などと指示することもできます。分野によっては良き相棒となるでしょう。まさに「座右のChatGPT」です。ただし、ポピュラーでない話題に踏み込むと、そのようなレアなプログラミング言語の総本山のマニュアルにある参考プログラムのコードがでてきます。文例の蓄積の少ない分野では、まだまだ発展途上のようですが、それも時間の問題でしょう。(国際的詐欺集団が言語の壁を越えて人工知能の活用を始めています。皆さん、気をつけましょう)

1-4 ミチオ・カク『2100年の科学ライフ』、医療、環境、社会と人類の行方

ミチオ・カクの未来予想は、テクノロジーの将来動向を語るものですが、政治、経済、社会制度、社会通念といったテクノロジーの進化を受け入れる側に関連する考察を数多く含んでいます。医療の未来を扱った第3章は、示唆に富みます。ウェアラブルな医療測定器による、“医者にかかる” という概念の変化、から始まり、幹細胞、遺伝子、老化、若返りの未来などが議論されます。後半はジュラシックパーク系統の古生物復元の話し。最後に、オールダス・ハクスリー『すばらしい新世界』のディストピアが論じられます。エネルギー問題を扱った第5章や資本主義の未来を論じた第7章でも深い洞察にふれることができますが、圧巻は第8章です。人類が惑星規模の文明から恒星規模の文明への移行に、経済成長率年1パーセントならば、あと、2500年かかるという予想が示されます。現実的ですね。この中身、第6章の宇宙旅行の未来の話しと合わせて、ミチオ・カク『人類、宇宙に住む: 実現への3つのステップ』、NHK出版(2019年)として、内容を大幅に充実させて出版されています。

2.《ネットで読める》* 梅棹忠夫ら監修『未来学の提唱』、日本の未来学はちょっと違う

未来を考えるとは、如何なることか。

1970年の大阪万国博覧会を目前にした1967年、五人の顕学が京都に集い、議論を重ねます。その貴重な記録が、本書『未来学の提唱』です。内容は、テクノロジーの進化が示す未来像の話しではなく、そもそも未来学という学問が成立するか、という内容。ミチオ・カクの穴居人の原理のような変化に対する社会の反応原理だけでなく、予想提唱者の責任問題、未来の歴史を扱う「未来史学」なども視野に入ります。とてつもないスケールで話しは展開し、その構想力には唖然とするばかりですが、今は、その道を辿ることのできる後継研究者が現れることを期待するしかありません。

▶ 梅棹忠夫、加藤秀俊、川添登、小松左京、林雄二郎監修『未来学の提唱』、日本生産性本部(1967)、pp.244

社会人類学者、梅棹忠夫(1920-2010)、社会学者、加藤秀俊(1930-2023)、建築評論家、川添登(1926-2015)、SF作家、小松左京(1931-2011)、経済企画庁経済研究所所長、林雄二郎(1916-2011)といえば、超多忙な仕事の間隙をぬって、アワビやサザエの美味しい鳥羽の某ホテルで、定期的に自ら進んでカンヅメ状態となり、《未来学》について夜通し語り合ったという伝説の「貝食う会(未来学研究会)」で有名なビッグネームたちです。ほどなくして、日本未来学会を創設します。この五名が、エッソ・スタンダード石油のPR誌『Energy』のために比叡山頂などで議論合宿を重ねてできた特集号に、いくつかの論説を追加して、本書は刊行されました。

目次を確認しておきましょう。

序文

未来学の提唱

未来への姿勢/加藤秀俊◆未来学の構想/梅棹忠夫◆未来学の日本的条件/林雄二郎

なぜ未来を考えるのか

座談会・なぜ未来を考えるのか/梅棹忠夫・加藤秀俊・川添登・小松左京・林雄二郎◆未来論の現状/小松左京◆物差しとしての時間の長さと◆未来の予測法/林雄二郎

未来論の周辺

ことわざの未来観/多田道太郎◆楽観論と悲観論/小松左京◆SFと未来学/斉藤守弘

未来学と諸科学

未来学と歴史学/樋口謹一◆人類学的未来観/石田英一郎◆比較地球論序説/樋口敬二◆人間の脳がもつ可能性/時実利彦◆これからの言語と情報/坂井利之◆未来予測と数学/森口繁一◆資源とエネルギーの未来/菅谷重二◆予言の研究/竹内照夫◆宗教と未来/渡辺一衛◆未来社会の「目標による管理」/香山健一◆人口論からみた未来社会の考察/川添登

冒頭の論説、加藤秀俊「未来への姿勢」から、ぐぐっと読ませる内容です。リンゴが落ちるという予測は、その後のリンゴの落下運動には影響しないが、「人間的事象の次元では、未来に関する事象に影響する」と述べています。政府諸機関の長期計画をふりかえって調べると、ほとんどすべての計画が1年きざみで「抜本的な練り直しをうけている」とも指摘します。1年で想定を超える事態が起きているわけです。都市や教育など、未来設計を回避できない時代にあっては、「未来責任」が重くのしかかると主張します。そして、

未来との交信に成功することによって、はじめて、厳密な意味での「現実主義」の扉がひらかれるにちがいないのである。未来を考える立場は夢想家の立場ではない。むしろ逆に未来を考えることは真正なる現実主義の資格であり、かつ義務でもあるのだ。

と結びます。続く論説、「未来学の構想」でいよいよ、大御所、梅棹忠夫登場です。ここに、顕学五人が集まって夜通し議論した内容が、その全貌を現します。未来学は《未来史学》であり、「考未来学、理論未来学、応用未来学」に分類でき、10年までを現未来史、100年までを近未来史、1000年までを中未来史、10000年までを遠未来史と区分する。さらに、第1の未来史に加えて、第2の分野として経験科学的未来学、第3の分野として未来哲学を追加しよう、というのです。いろいろでてきて、混乱しますが。まあ、読んでみてください。

残る林雄二郎、小松左京、川添登の論説については、ここでの言及を避けておきますが、トリを務めた川添登の人口論は、人口爆発の阻止を至上命題としていた1960年代にあって、近未来の、出生率低下に歯止めの効かない日本(すなわち、現在の日本)の状況を言い当てていて、本文中にも何度か登場する「逆OR(オペレーションズ・リサーチ)」の題材となりそうな話題です。

【追記】

1960年代の日本は、いわゆる「未来論・未来学ブーム」に沸いていましたが、本書は、林雄二郎が、本書『未来学の提唱』の「まえがき」で述べているように、

それまで、未来論やビジョン論が一種の流行のように、ほうぼうで取り上げられてきたが、それらは、多くは単なる夢物語りか、あるいは根拠のない思いつきの域を出ないものが多かった。そうして流行にのつて、それらのものに対して “未来学は……” 云々といったような枕詞をつけられたりしたものだから、未来学とは、およそ学間の尊厳を知らない軽佻浮薄なる輩の妄言であるかのごとく取りざたされたものである。私たちが意図した未来の探究は、けっしてそのようなことではなかったつもりである。梅根忠夫氏は本書の未来学の構想"のなかで、認識の対象としての未来と、構想の対象としての未来の二つがあると述べているが、たしかに私たちの求める未来学の体系はそのいずれをも包含するものでなければならないであろう。そして、それは決して青い鳥ではないと思う。私たちは、今後の根気強い探究によって、いつの日か学問としての体系を作り上げることができると思っている。ここに私たちは謙虚に未来学の提唱をしたいと思う。

という思いから出発しています。当時のブームの一端を知るためには、本書『未来学の提唱』にも寄稿している政治学者、香山建一の『未来学入門』、潮書房(1967)が参考になるかもしれません(国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます)。香山建一(1933-1997;こうやま)は全学連委員長を経験した伝説の活動家で、日本共産党を除名されてから後、保守派の論客として活躍、とくに大平・中曽根内閣のブレーンを務めています。『未来学入門』は理系書でも、予言書でもなく、「未来を構想するため」に書かれた書籍で、日本人ではなく「人類の未来」がテーマです。

3.ミチオ・カク『フューチャー・オブ・マインド: 心の未来を科学する』、科学がもたらす究極の知能にせまる

前著『2100年の科学ライフ』(2012)から3年、ファン待望の “心” に関するミチオ・カクのベストセラーです。「自然界のすべてを見わたして、何より大きな謎をふたつ挙げるとしたら、心と宇宙だ」という印象的な言葉から始まる本書は、その「心」という広大な話題を総括しようという野心的な試みです。

▶ ミチオ・カク『フューチャー・オブ・マインド』、NHK出版(2015)、pp.508

意識,テレパシー、念力、記憶の記録、知能強化、夢のスキャン、精神疾患、シリコンの意識、脳のリバースエンジニアリング、幽体離脱、エネルギー体としての心、エイリアン、脳の量子論などなどに、徹底した理論物理学目線で迫ります。それぞれのテーマは深い洞察に満ち、文章は平明ですが、背後に関連する研究者たちとの膨大な議論を背負っているような、一種独特の気を抜けない雰囲気があります。

ここでは、目次の概要を紹介するにとどめ、詳細は後日、当サイトで紹介することにしましょう。オカルト解説書のような項目がならんでいますが、例えば「幽体離脱」の話しは、レイ・カーツワイルの「スーパーコンピュータへの意識のアップロード」に関連していて、話しはなぜかれがこんな突拍子もない観念に捕らわれているのかを、かれの幼少期の体験などを紹介しながら解説しています。ところで、こうしてアップロードされた「人間」はいったい誰なのでしょう。ミチオ・カクはカーツワイルとの会話をいつでも楽しんでいるようで、カーツワイルが確信する途轍もないビジョンを “バラ色の未来” と称賛する一方で、最後は「誰もがそれを確信する訳ではないが」と落とす決まりになっています。なお、最終盤に登場する「自由意志」の話しは必読です。

はじめに

第Ⅰ部 心と意識

第1章 心を解き明かす

第2章 物理学者から見た「意識」

第Ⅱ部 心が物を支配する

第3章 テレパシー

第4章 念力

第5章 記憶や思考のオーダーメード

第6章 天才の脳と知能強化

第Ⅲ部 意識の変容

第7章 夢のなかに

第8章 心は操れるのか?

第9章 意識と精神疾患

第10章 人工知能

第11章 脳のリバースエンジニアリング

第12章 心が物を超越する

第13章 心がエネルギーそのものとなる

第14章 エイリアンの心

第15章 終わりに

補足 意識の量子論?

謝辞/訳者あとがき/原注/参考文献/索引

4.ミチオ・カク『人類、宇宙に住む: 実現への3つのステップ』、太陽系に多惑星種族が誕生する

つづいて紹介するのは、ミチオ・カク、2019年の著作です。「自然界のすべてを見わたして、何より大きな謎をふたつ挙げるとしたら、心と宇宙だ」という名言に現れる “宇宙” を取り扱った本ですが、並みの「宇宙開発本」ではありません。

▶ ミチオ・カク『人類、宇宙に住む: 実現への3つのステップ』、NHK出版(2019)、pp.450

本稿のタイトル本『2100年の科学ライフ』、第8章「人類の未来」で、旧ソヴィエト時代の宇宙物理学者、ニコライ・カルダシェフ(1932-2019)による宇宙文明の分類論が披露されましたが、本書『人類、宇宙に住む』は恒星規模の文明を築き上げる《多惑星種族》への道のりを念頭においています。もちろん、ミチオ・カクは2100年になっても、大部分の人類は地球にとどまっていると考えていますが。

目次概要を示しましょう。これだけでも、本書『人類、宇宙に住む』の広大な世界像を堪能できます。『2100年の科学ライフ』や『フューチャー・オブ・マインド』でも登場した「意識の時空理論」の進化版が、本書の第7章でも披露されますが、私、探訪堂が注目したのは、第8章「スターシップを作る」です。核融合ラムジェットなどのSF的装置(ポール・アンダーソンの傑作SF『タウ・ゼロ』の世界です)だけでなく、ワームホール・マシン、ワープバブルで覆い尽くしたアルクビエレ・エンジン、カシミール効果や負エネルギーの活用なども、一蹴することなく、物理学の知見を総動員してまじめに検討しています。これは、前2著でも言えることですが、1903年のライト兄弟による有人動力飛行の成功の数年前、科学者の一団が「空気より重いものの飛行は不可能」と宣言したという事例や、1920年、「ロケットは真空中を飛べない」といってロケット研究を否定した『ニューヨーク・タイムズ』紙の事例などを念頭に、未来予測では、突拍子もないアイデアでも簡単に否定しない、という教訓に頑なに従っているためです。残念なのは、チャールズ・シェフィールド『マッカンドルー航宙記』で登場する宇宙船の動力源、カー=ニューマン・ブラックホールの話しが漏れていることでしょうか(それにしても、そんなものをどうやって見つけ、どうやってつれて来るのだろう?)。

プロローグ

はじめに 多惑星種族へ向けて

第Ⅰ部地球を離れる

第1章 打ち上げを前にして

第2章 宇宙旅行の新たな黄金時代

第3章 宇宙で採掘する

第4章 絶対に火星へ!

第5章 火星:エデンの惑星

第6章 巨大ガス惑星、彗星、さらにその先

第Ⅱ部 星々への旅

第7章 宇宙のロボット

第8章 スターシップを作る

第9章 ケプラーと惑星の世界

第Ⅲ部宇宙の生命

第10章 不死

第11章 トランスヒューマニズムとテクノロジー

第12章 地球外生命探査

第13章 先進文明

第14章 宇宙を出る

謝辞/訳者あとがき/原注/推薦図書/索引

『人類、宇宙に住む』を読み解くための詳細は、またしても後日、当サイトで紹介することとして、今回はここまでにしておきましょう。

5.《ネットで読める》* 真鍋博『絵でみる20年後の日本』、SFイラストレータが描く未来の日本

本稿《2.未来学の提唱》のなかでもアナウンスされていた経済企画庁の林雄二郎によるベストセラー、

- ビジョン研究会編『20年後の日本 : 豊かな国民生活への一つのビジョン』、日本生産性本部(1966)、pp.158(国立国会図書館の個人送信サービスで閲覧できます)

の姉妹編です。イラスト満載の未来エッセイです。

▼ 真鍋博『絵でみる20年後の日本』、日本生産性本部(1966)、pp.161

真鍋博(1932-2000)といえば、星新一のSF小説を内外から飾る近未来イラストでも知られるイラストレータ兼アニメータで、多くのエッセイも残されています。その真鍋博が、庶民の本音を織り交ぜながら描いた「自分で掴みとりたい、実現させたい未来」を描いたエッセイです。経済企画庁の林雄二郎の論説「未来学ノート」が冒頭に組み込まれていますが、硬い内容ではありません。そして、真鍋の本文「絵でみる20年後の日本」と同様、毎ページにあのイラストがあります。20年後というより100年後の日本を堪能できます。

未来学ノート(林雄二郎)

絵でみる20年後の日本(真鍋博)

そのかがやける展望

家族カー/巨帯都市/農業コンビナート/東京湾都市/副都心/空間都市/地下都市/海底都市/睡眠タワー/チャンネル道路/気象調整/会議列車・会議ヘリ/流通革命/自動運転高速道路/都心空港ビル/海上離陸TOKYO国際空港/タワーポート

その夢の生活

森林団地/手段住宅/通勤高速列車/花束配達/腕電話/電子住宅/電子ベッド/IC夫人/電子チェア/テレビ室/自家用飛行機/レンタカー時代/ミルク道/食料工場/伝統料理

その満たされた社会

電子翻訳・第三次職業/スポーツ時代/女性時代/安い宝石/衣料革命/老人国/人間改造病院/大学四才生,小学二十才生/放送教育・ビデオ学習/研究学園都市/農業技術者/創作農業/情報革命/コンピューターセンター/空洗便所/ゴミ公団

その限りない開発

地熱発電所/太陽電池・太陽炉/潮汐力発電/核融合発電所/海上工場都市/超オートメ時代/海底油田/漁業レーダー/海底農場・海底牧場/淡水魚工場/クロレラ/真水工場/電熱道路・冷房道路/アルプス大トンネル/中部大運河/瀨戶大橋

その世界的進展

ロケット輸出/工場船/アジア地域産業/ゴビ砂漠開発/南極気象観測所/国ぐるみ冷暖房/日本語の変化/世界への貢献

あとがき