◉ あらゆる自然法則を生み出すただ一つの言明、“万物の理論”。そのような理論があるなら、すべての物理定数が、何故、その値なのかを説明するはず、、、。一方、特定の物理定数のわずかな変更で生命、星、銀河、さらには宇宙そのものが安定しては存在しないことが明らかとなり、その意味を巡り、数学寄りの説明「多宇宙論(マルチバース)」、反プラトン主義的説明「人間原理説(アンソロピック・プリンシプル)」、宗教寄りの説明「知的設計者説(インテリジェント・デザイン)」などが乱立します。本書『幸運な宇宙』は、あのジョン・ホイーラーを崇拝する科学者であり、長年、この問題に取り組んできたポール・デイヴィスが、その混乱した状況を平明に解き明かします。

目次

1.デイヴィス『幸運な宇宙』、ホイーラー「イット・フロム・ビット(万物は情報から)」の謎を追う

▶ ポール・デイヴィス『幸運な宇宙』、日経BP社(2008)、pp.508

(再版に期待をこめて)

本書の原題は「ゴルディロックスの謎、宇宙が生命にとってちょうど良いのは何故か?(The goldilocks Enigma、Why is the Universe just right for Life?)」です。

ゴルディロックスは、童話「三匹のクマ」に登場する少女のあだ名です。彼女の金髪はとても長く、その上に坐れるほどだったので、ゴールデイロックス嬢(金髪最高娘)と呼ばれました。このお嬢さん、森で遊んでいるうちに、留守中のクマ親子の家にたどり着きます。そして、ちょうど良い温度のスープを頂き、ちょうど良い高さの椅子に座り、ちょうど良い大きさのベッドでスヤスヤ眠ってしまいます。そして、三匹のクマが帰宅すると、、、というお話しです。

1-1 デイヴィス『幸運な宇宙』、宇宙の人間原理(本書、「まえがきと謝辞」)

『幸運な宇宙』の著者、ポール・デイヴィス(1946-)は、博士課程の学生だった1970年代、息抜きにと、指導教官からブランドン・カーターの1974年の論文を紹介されます。

- B.カーター「巨大数にみる偶然の一致と宇宙論における人間原理」(Large number coincidences and the anthropic principle in cosmology)、IAUシンポジウム 63巻(1974)

デイヴィスが読み始めたこの論文、普通の論文の形式を大きく逸脱していて、もし物理法則が現在のものと違っていたら生物は存在したか、という問題を提起するもの(反事実分析の最初期の試みのひとつ)。そして、推論の末、物理法則のほんの少しの差異で生物の存在は不可能となり、逆に、物理法則が、ゴルディロックスのスープのように “微調整” されているからこそわれわれは存在すると主張していました。論文には「我想う、ゆえに世界は存在する」という至言も刻まれています。

論文の著者、ブランドン・カーター(1942-)はオーストラリアの理論物理学者で、ヴェルナー・イスラエル(1931-2022)、スティーブン・ホーキング(1942-2018)らとともに、ブラックホールのノーヘア定理の解明に貢献した宇宙物理学の精鋭。「人間よ、われらこそ宇宙の中心、などと思い上がるな」という “コペルニクス原理” への反発から、1970年プリンストン大学で、先駆者ロバート・ディッケ(1916-1997)の考え方を発展させた “強い人間原理(宇宙は人類を必然的に生み出す)” を提案します。その講演のうわさを聞いたジョン・アーチボルド・ホイーラー(1911-2008)は、カーターにそれを世に出せと促します。それが、1974年のこの論文なのです。

ホイーラーといえば、アインシュタインとともに統一場理論の建設に邁進した伝説の研究者で、ワームホールやノーヘア定理の名付け親。さらに、ゴチゴチの反プラトン主義者で、宇宙創成に到らない “無” における数学や物理学の有効性に疑義を差し挟む一団の統領です。“宇宙論における人間原理” は目的論的でトンデモで、神の存在を仄めかしているからケシカランなどという正統派科学者に対して、あなた方は時間も空間も何もない “無” における「物理法則」の有効性を前提とするが「ならばそれは神か」と噛み付くのです。神を全否定したあとに残るのは人間か、情報(ビット)か? 後年、ホイーラーは “万物はビットから生まれる(It from bit)” という迷言を残します。

B.カーター、前掲論文より引用

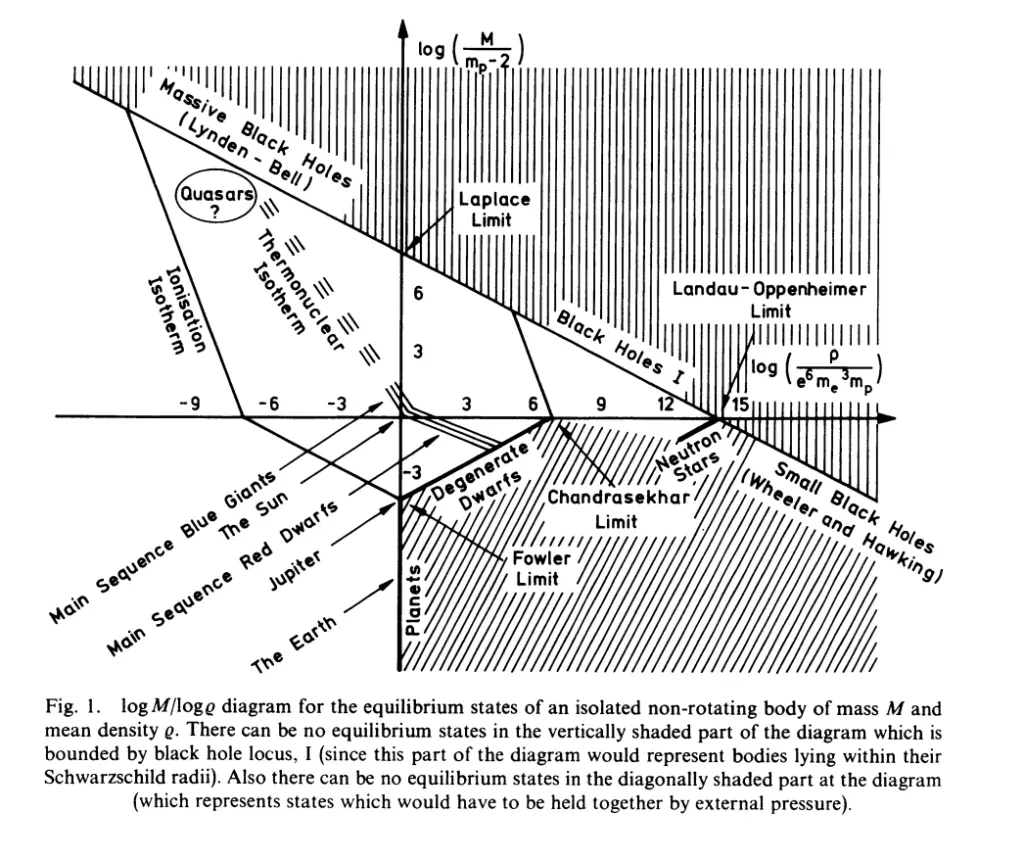

(重力定数からみた驚愕の地球型惑星形成条件の図解)

1-2 デイヴィス『幸運な宇宙』、著者ポール・デイヴィスと本書について

ポール・デイヴィスは、ビッグバンの宇宙マイクロ波背景輻射やブラックホールのホーキング効果の解明に寄与した宇宙物理学者で、ダークエネルギーや時間の矢の問題に関心を寄せていましたが、1974年のカーター論文との出会いで、「この宇宙がなぜ生物に適しているのか」という謎の解明もライフワークのひとつに加えました。1982年には『偶然の宇宙(The accidental Universe)』を出版、“宇宙の人間原理” の系統的な研究の開始を促しました。

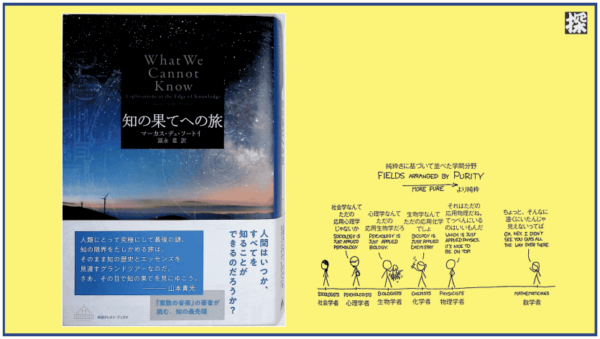

ロンドン大学のユニバーシティカレッジで学位をとると、研究活動の傍らポピュラーサイエンスの著述を開始、専門的入門書を含めるとこれまでに30冊を超える著書があります。本書と関係の深い本のうち、下記4冊は国立国会図書館デジタルコレクションの個人送信サービスにて、手元端末で閲覧可能です(詳細は、本稿《3》をご参照ください)。個人送信サービスの利用には、利用登録が必要です(当サイト 《探訪ツール (1)》 参照)。

このほか、

- 『宇宙の量子論』、地人選書(1985)

- 『宇宙を創る四つの力』、地人選書(1988)

- 『時間について: アインシュタインが残した謎とパラドックス』、早川書房(1997)

- 『宇宙に隣人はいるか』、草思社(1997)

- 『量子と混沌』、地人選書(1987)

- 『宇宙最後の3分間』、草思社(1995)

- 『神と新しい物理学』、岩波書店(1994)

- 『〈物質〉という神話』、青土社(1993)

などがあります。本書『幸運な宇宙』の各章各節のなかには、上記著作の短い要約が現れたり、図が流用されたりしており、『幸運な宇宙』は、これまでの著作の集大成といった感があります。

さて、『幸運な宇宙』の目次を確認しておきましょう。やや専門的な議論は “カコミ記事” として分けられていて、本書を繙くための一助となります。また、各章の最後には「キーポイント」と題する要約記事があり、箇条書きでまとめられています。初読の際は、まず、ここに書かれている各項目をおさえて本文に臨むとよいでしょう。曖昧な専門用語を使い “何となくわかった” と思わせる説明が大嫌いらしく、数式なしでは説明困難な概念の説明にも、あの手この手で挑んでいます。

本書、第1章から第3章では巨大な世界、宇宙論から、第4章から第7章は極微の世界、原子論(素粒子物理学)から、さまざまなゴルディロックス因子(人類出現のために微調整されたかのような際どい条件)を抽出します。第8章から最終章まではゴルディロックスの謎に挑む各論を巡ります。マックス・テグマーク、ジョン・D・バロー、レオナルド・サスキンド、隙間の神などが次からつぎへと登場、最後は、デイビッド・ドイッチュとジョン・アーチボルド・ホイーラーで締められます。

まえがきと謝辞

第1章 いくつかの重大な疑問

第2章 宇宙についてわかっていること

第3章 宇宙はどのように始まったか

第4章 宇宙は何でできているのか、そして、宇宙全体が一体に保たれているのはなぜか

第5章 完全な統一理論の魅力

第6章 宇宙のダークフォース

第7章 生物に適した宇宙

第8章 多宇宙(マルチバース)は宇宙の謎を解決するのか?

第9章 インテリジェント・デザインとあまりインテリジェントでないデザイン

第10章 どうして存在するのか?

カコミ1 どうして光が宇宙で可能な速度の上限を決めるのか

カコミ2 アインシュタインの一般相対性理論の検証

カコミ3 アインシュタインの最大の間違い

カコミ4 量子の奇妙さ

カコミ5 宇宙が無限の過去にわたって存在し続けていたのではない理由

カコミ6 Gとは何か

カコミ7 ダークエネルギーと量子真空

カコミ8 量子論的宇宙

あとがき 究極の説明/訳者あとがき/原注/参考資料/索引

1-3 デイヴィス『幸運な宇宙』、宇宙論からゴルディロックスの謎に迫る(第1〜3章)

この世の舞台である時間と空間が “始まりの1点” をもつという考え方、すなわち、ビッグバン宇宙論が認められ、一般化したのは20世紀中葉。量子力学を支える不確定性原理は “無からは何も生じない” というそれまでの常識に抜け穴を与えました。そして、宇宙の年齢が無限大ではないことが判ったことから、熱力学の第二法則(宇宙は時間とともに無秩序化するという主張)の意味が明確になるなど、様々な謎に解決の光が差し込んだのです。

その一方で、科学者たちの前には、新たに数々の根源的な謎が立ち現れます。たとえば、「そもそも宇宙は何のために存在しているのか」とか「自然法則は、どこにに存在するのか」とか、あるいは「宇宙はどうして生物に適しているのか」などです。多くの科学者の意見を代表して、スティーブン・ホーキングは「人類は、中規模の惑星の上に生じた化学物質の浮き滓に過ぎない」と表明したことがあります。

これらの謎は、厳密に論証可能な数学的言語で構築された “科学的知” の果てにあり、神々の住まう宗教的世界との境界にあります。科学と宗教が激突する境域には哲学とよばれる学問体系があり、哲学の言葉で、科学と宗教を隔てる境界線は “目的論(テレオロジー)” と名付けられています。たとえば、“物は落下するという目的を持っているからこそ落下する(アリストテレス)” という考え方です。近代厳密自然科学の考え方に従えば、“自然” に関する説明に目的や意味を持ち込むことは宗教に属します。「キリンの首はなぜ長い?」という謎に対する進化論の回りくどい説明を読めば、科学者たちがいかに “目的論の境界線” を、わずかにも踏まないことに腐心しているかがわかります。

著者によれば、ほとんどの科学者は無神論者かつ不可知論者で、宇宙には意味などなく、宇宙の意味を探ることにも意味はないと云っているようです。ギリシャの哲学者、プラトンが数学的概念は抽象的で理想的な世界(イデアの世界)に実在し、この世の森羅万象はその近似にすぎないと考えていたように、多くの宇宙物理学者は、自然法則はプラトン的理想世界に存在すると考えています。プラトン主義者から見ると、上で紹介した宇宙に関する根源的な謎など、所詮、形而上学的な問いかけであって、科学が宗教に勝利するためには、真っ先に捨て去るべき迷妄にすぎないのです。

それにも係わらず、著者、デイヴィスは科学者として、なぜ明確な答えを期待できないこのような謎に挑んでいるのでしょうか。どうやら、彼は人々に夢も希望も与えないプラトン主義者たちに、ある種の無責任さを感じているらしいのですが、これから10章にかけて、著者がなぜ存在の謎に挑むのかという疑問と、師匠、ホイーラーが唱える「法則など存在しないという法則」との関係が徐々に明らかにされていきます。

第2章は宇宙の歴史や構造についてわかっていること、第3章は宇宙の始まりについてわかっていることの解説です。宇宙の異様なまでの均一性、極初期宇宙の膨張過程の詳細など、宇宙創成における数々の謎を説明する夢の理論がインフレーション理論です。その理論の発端には、極めて単純な発想があったという話しや、数学的テクニックに過ぎない4次元時空のなかでの虚時間という概念の採用(ピタゴラスの定理で、時間座標の2乗にだけマイナス符号が付くため、開平すると虚数単位が現れる)によって、ビッグバン理論ではお馴染みの特異点に代わり、物理法則が破綻をきたさない「滑らかな起源」という概念が登場するという説明は読みごたえがあります。

1-4 デイヴィス『幸運な宇宙』、統一場理論からゴルディロックスの謎に迫る(第4〜7章)

ここからは、宇宙に存在する元素や素粒子、そこに働く各種の力などが、その議論や発見の歴史を踏まえて丁寧に解説されます。目標は、統一理論(万物の理論)の最有力候補、M 理論です(Mは膜を意味するメンブレーンやミステリー、マジックあるいは奇跡を意味するミラクルなどを表します)。エドワード・ウィッテンの世界ですね。

物質を構成する亜原子粒子の間に働く四つの基本的な力(重力、電磁力、弱い核力、強い核力)は、量子論のレベルでは仮想粒子の交換として理解され、超高温状態では電磁力と弱い核力は、一体化してひとつの力、“電弱力” となる、という電弱統一理論が現れます(1961年)。その過程で、亜原子粒子の多様性を説明する “標準模型” が整備されました。ところが、この段階の理論では、20程度の物理定数が根拠不明かつ自由に指定可能なパラメータとして残り、これらのパラメータの値をわずかに変化させると、生物に必須の元素が宇宙に形成されないなどの結果が得られ、さらに、同様の議論から様々なゴルディロックス因子が抽出されます。

電弱統一理論のさらに先の段階、重力と電弱力/強い核力を統合する完全なる統一理論(万物の理論)の候補として、万物は粒子ではなく “弦(ひも)” から成るとする「弦理論(ひも理論)」が現れます。これは、たった一種類の “弦” から、すべての亜原子粒子を構成できるという特色をもちます。その進化形に、超弦理論やM理論があり、今も盛んに研究されています。ところが、これらの理論によって、唯一の宇宙像が確定し、物理定数の合理的な説明が得られるなどという、先人達が思い描く「万物の理論」のイメージはたちまち崩壊します。M理論によれば、宇宙の基本構造の候補は少なくとも \(10{}^{10}\) 個ある(“1” の右側に “0” を10個並べた数)とか、あるいは合理的な根拠のもとで \(10{}^{500}\) 個存在するという話しが展開されることになります(サスキンド『宇宙のランドスケープ』、p.32など)。

ところが、100年前には常識であった “宇宙には始まりも終わりもない” という考え方に関連して、“カオス的永久インフレーション” という考え方がアンドレイ・リンデ(1948-)らによって提案され、宇宙創成のインフレーションには始まりも終わりもなく、個々の宇宙(ポケット宇宙)の創成はインフレーションの無限の連鎖反応のなかにあるという多宇宙論(マルチバース論)が出現します。弦理論の推進者のひとり、レオナルド・サスキンド(1940-)は、この多宇宙論こそ、宇宙の人間原理に合理的な根拠を与えると考えます。

- 炭素原子が安定して存在するためには、その原子核の共鳴状態が望ましい性質をもつ必要があり、電磁力と強い核力のバランスに1パーセントの違いがあったなら炭素原子は安定して存在せず、そのため宇宙には生物は存在しない(フレッド・ホイル)。

- 電磁力と重力の強さの比が \(10{}^{40}:1\) ではなく \(10{}^{40}:2\) であったなら、太陽は100倍以上の輝きをもち、その寿命は1億年以下となって、生命誕生に要した時間を確保できない(ブランドン・カーター;地球の場合、単細胞生物誕生まで6億年、人類誕生まで46億年)。

- 宇宙に存在するダークエネルギー(宇宙的反発力)は量子論から得られる理論的推定値の \(10{}^{120}\) 分の1であり、この値が \(10{}^{199}\) 分の1だったならば銀河が形成されていなかった(スティーブン・ワインバーグ;宇宙定数の謎)。

1-5 デイヴィス『幸運な宇宙』、ゴルディロックスの謎に挑む様々な議論をメッタ切り(第8〜10章)

多宇宙論は、生物出現のために極めて精妙に微調整されたとしか思えないわれわれの宇宙の謎を解決するか。宇宙が多宇宙論のいうポケット宇宙のひとつだとして、別の宇宙では “物理法則” が様々に異なると考えて良いか。検証可能であるとは思えない多宇宙論は夢想家の饒舌に過ぎないのか。あるいは、この宇宙は大規模な計算機シミュレーションが造り出した幻か。この最後のパートでは、ゴルディロックスの謎に挑む様々な議論が解説され、“まじめに” 検討されます。

もし、宇宙の設計者が存在したならば、彼自身を創造した創造者の存在という難問を、如何にして回避するかという知的設計論(インテリジェント・デザイン論)の難問や、我々の宇宙が何らかの作用によって「選択された」という考え方を捨て去って、全ての数学的構造は実在するという主張(マックス・テグマークの数学的宇宙論)が抱える難点に関する議論は説得力があります。

この宇宙は人類の出現という条件を考慮に入れなければ理解できないという “弱い人間原理” は、多宇宙論の枠組みで正当化されるように見えるが、それは「愚かな同語反復にすぎない」のか? さらに、この宇宙には人類の出現という条件が法則として組み込まれているという “強い人間原理” に対する科学者たちの拒絶反応などが述べられます。

さて、最終章で著者は、「プラトン主義を放棄すれば目的論のための余地が生じる」という一節を設けて、宇宙にも多宇宙にも無関係に物理法則は実在するのだ、という理想化されたイデアの世界を信奉するプラトン主義を捨てろといいます。そして、ホイーラーの言葉「イット・フロム・ビット(万物は情報から生まれる)」が紹介されます。これと「法則など存在しないという法則のみが存在する」という考え方との関係の詳細は、本書をご覧頂くとして、著者のポール・デイヴィスは、ホイーラーが

- 自然法則 = 物理法則 + 情報

という公式を想定していたと考えているようです。

食塩水から塩の結晶が生じる自己組織化と、生物進化との決定的な違いは、DNA内や脳内に蓄積される情報であると考えるわけです。その時その時の環境に対する生存戦略が情報として蓄積される結果、自然法則(デイヴィスは拡大解釈して物理法則と呼んでいます)は

限りなく厳密な数学的関係なのではなく、はじめはある程度あいまいなものとして登場し、時間が経つにつれてそのあいまいさが減少するという考え方は、物理的存在は、ホイーラーが呼ぶところの「情報処理的実体」なのだという信念に基づいている (デイヴィス『幸運な宇宙』、p.408)

としています。イット・フロム・ビットの世界観による “強い人間原理” には、知的設計者も選択原理も多宇宙も必要ありません。遺伝的アルゴリズムやニューラルコンピューティングは、現状ではホイーラーの人間原理を解析できるレベルには達していませんが、遠い将来、はるかに発展した情報理論と物理法則が融合して、宇宙の真の姿を明らかにする日がくるかもしれません。

ところで、ホイーラーの “情報処理的実体”、当サイトが追跡し続ける「サイバネティクス的マシン」とどのように関係するのでしょう? なお、ホイーラーもデイヴィスも「情報」という言葉を、かなり物理的に把握しているようで、たとえば、ブラックホール情報損失問題とか、マクスウェルのデーモンの議論に登場する “情報” と考えればよいようです。

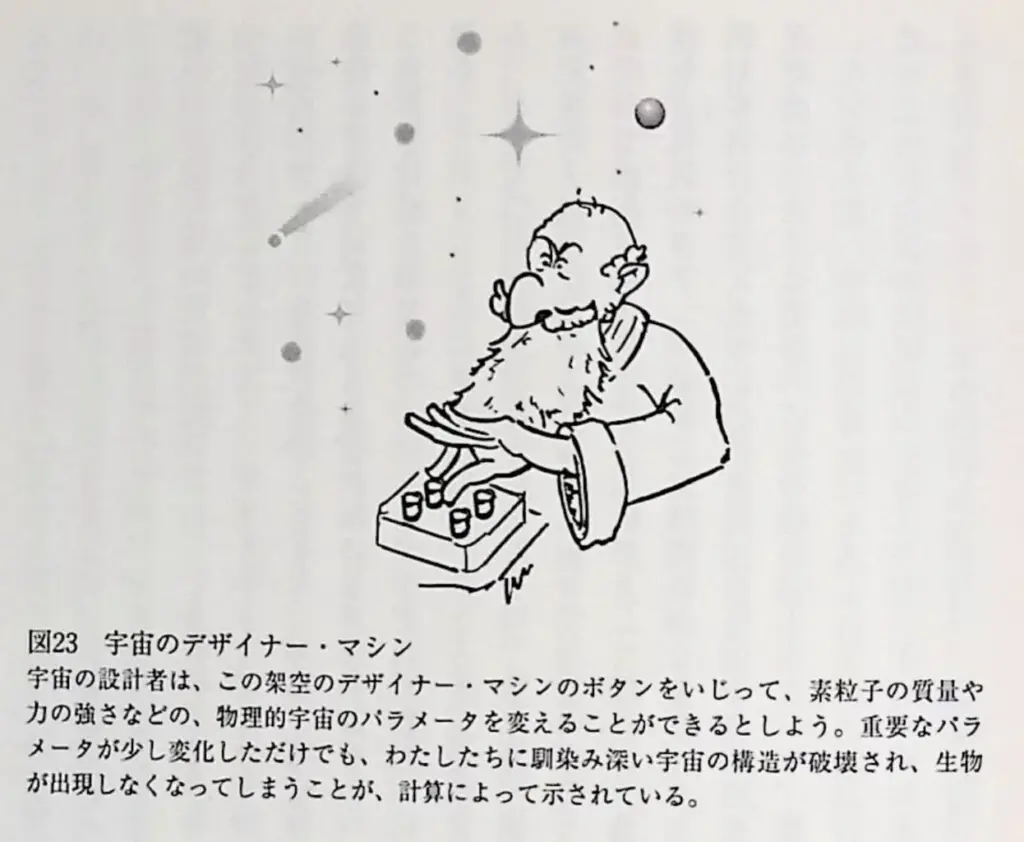

2.小松左京「こういう宇宙(1974年)」、カーター論文と同時期に書かれた脅威の短編SF

小松左京には、多宇宙論(メガバース論)やそれを前提とした宇宙人間原理に題材をとったと思われる長編/中編/短編SFがいろいろあります。本稿のタイトル本、デイヴィス『幸運な宇宙』にも「宇宙のデザイナー・マシン」の話題が取り上げられていますが、小松左京の「こういう宇宙」という短編は、多宇宙論などが学会で流行る前に、SFマガジンに発表された荒唐無稽な話しで、ひょんなことから、地球から何億光年はなれているのか、見当もつかない白黒反転した不思議な空間に “遺跡” が発見されます。そして、その中には宇宙のデザイナー・マシンが、、、という物語です。

▶ 小松左京「こういう宇宙」(1974.02、SFマガジン)、小松左京『春の軍隊』、新潮文庫(1979)、小松左京『小松左京全集 完全版』、イオ(2019)他に収録

デイヴィス『幸運な宇宙』、p.245より引用

東京在住、45歳のくたびれたサラリーマン、大杉は仕事の疲れを癒やすため、今日もたそがれ迫る銀座の街を徘徊します。“羅針盤” にするか、割烹 “琴” にするか。しかし結局、“たかり屋” 竜村の魔の手を逃れて、そのころの銀座に林立しはじめた “バー・ビル” のひとつに足を踏み入れ、2階のサロン “火星” 、4階のグランド・キャバレー “ジュピター” も素通り、5階のクラブ “さたん” に向かいます。それぞれの店は、「歪曲場ダイナモ」の原理を使ったワープ回路によって、宇宙と “どこでもドア” で直結していて、クラブ “さたん” は土星の第五惑星レア上にあります。土星とそれを取り巻くA環やB環、カッシーニの空隙など、壮大で、そしてほんものの光景をドーム越しに眺めながら、ドライマティーニのグラスを片手に、となりに座るホステスにソース焼きそばなどを注文します。そして、まるで自身にジョン・アーチボルド・ホイーラーが乗り移ったかのような思索に耽るのです。このくだり、そう言えば小松左京自身、星新一や石原藤夫らと夜な夜な銀座のクラブでバカ話に花を咲かせていたとき、ふとした沈黙の訪れとともに想いは宇宙を駆け巡る、、、そんなことを想起させます。

まったくこの広大な「宇宙」というやつは何のためにあるのか?——彼は半分ほどになったタンブラーをドームの外の土星にすかして見ながら、ちょっといまいましい気分で思った。——たしかに、宇宙は自らをうみ出し、星雲や銀河を、太陽系や地球を、そして生物や人間をうみ出した。 (中略) 宇宙にとって、人間の意識とは、物質の組あわせの無限可能な変化の中から、偶然うみ出してしまった、一つの「視線」だろう。宇宙は高等生物をうみ出してしまう事によって、ついに「見られた」のだ。 (、、、やや長い思索が続きます、、、)

その後、竜村が大杉の居場所を嗅ぎつけて合流、注文した焼きそばも届き、ホステスたちも集まってきて “大杉の奢り” でにぎやかな宴が始まります。そんななか、竜村から、ワープ回路で接続中の工事現場で発見されたばかりの「遺跡」の話しが伝えられます。 、、、太陽系ビルを離れた二人が向かった先、新築ビルの工事現場で、現場のアルバイト、由井に案内された “遺跡” の内部には歪んだ半球型の造形物があり、さらにそのなかに入ると壁面には宇宙の基本定数を示す表示パネルとダイアルが、、、。小松左京の傑作短編SFです。ぜひ、ご堪能ください。 、、、ところで、ダイアルに手をかけて光速度や万有引力定数を変えてしまった大杉ですが、つぎの瞬間には並行宇宙に遷移?、、、いったい、どうなっているのでしょう? この短編、なんと、信じられないことに、1974年2月の作品。

大杉はいいとして、歯槽膿漏の臭いがプンとする竜村って誰?

3.《インターネットで読む》* デイヴィス『宇宙はなぜあるのか』、宗教的な問いに科学が挑む

本稿のタイトル本『幸運な宇宙』で扱われているテーマは、著者 P.C.W. デイヴィスが生涯を通じて探求していて、初期の著作

- P.C.W. Davies『偶然の宇宙(The accidental universe)』、Cambridge大学出版(1982;本邦未訳)

でも、同様のテーマを扱っています。また、国立国会図書館デジタルコレクションの個人送信サービスで閲覧できるつぎの本でも繰り返し議論しています。

▶ P.C.W. デイヴィス『宇宙はなぜあるのか: 新しい物理学と神』、岩波現代選書(1985)

宇宙の存在や創成の謎、生命や意志の問題などは、科学と宗教の境界領域に存在する話題です。本書では宗教サイドから見たこれらの謎に、宇宙物理学や素粒子物理学見地から挑むという主旨で書かれています。『幸運な宇宙』より、はるかに広範な話題を論じていますが、自由意志の問題などは、当サイトで検討している渡辺慧の思想に比べると、やや表面的な感じがします。ただし、2020年の著作

- The Demon in the Machine: How Hidden Webs of Information Are Finally Solving the Mystery of Life

では、本格的にこの問題を論じているようです。

『宇宙はなぜあるのか』の原著は1983年に出版されています。この『宇宙はなぜあるのか』には、すでに、多宇宙という言葉も登場しています。翻訳は、“最後のロゲルギスト” 戸田盛和です。

まえがき/謝辞

1 変化する社会における科学と宗教/2 創世/3 神が宇宙を創造したのか/4 なぜ宇宙は存在するのか/5 生命とは何か: 全体論対還元主義/6 心と魂/7 自我/8 量子的要素/9 時間/10 自由意志と決定論/11 物質の基礎構造/12 偶然か設計によるものか/13 ブラックホールと宇宙のカオス/14 奇蹟/15 宇宙の終り/16 宇宙は「無料の昼食」か/17 自然に対する物理学者の考え

訳者あとがき

4.《インターネットで読む》* テイラー/ホイーラー『時空の物理学』、相対性理論入門書の古典的名著

▶ テイラー/ホイーラー『時空の物理学: 相対性理論への招待』、現代数学社(1981)

本書は、エドウィン F. テイラー(1931-2025)とジョン・アーチボルド・ホイーラー合作の第1冊目で、

- テイラー/ホイーラー『一般相対性理論入門: ブラックホール探査』、ピアソン(2004)

の姉妹編です。本書『時空の物理学』は特殊相対性理論の入門書ですが、普通の教科書とは異なり、多数の図(全部で138図)を使って、腹の底から納得し理解できる教科書に仕上がっています。本書は、ホイーラーが新入生の物理優等クラス(習熟度別クラス編成の最上位クラス)で行った講義から、原稿をテイラーが書き起こし、その後、共同作業によって生み出されたものです。新人向けの講義をもとにしているため、高度な数式は登場しませんが、さまざまな角度から問題状況を検討していて、こういう理解、こういう説明の仕方もあるのかと考えさせられます。そういえば、プリンストン時代のファインマンはホイーラー教授の助手でしたから、「ファインマン物理学」が本書の雰囲気を醸し出すのは当然かもしれません。

本書『時空の物理学』、光円錐の話しなど、後のブラックホールの議論を予感させる話題と図がいっぱいです。読者の理解を確認するために、巻末には詳細な「問題解答」が添付されていて、これも楽しみのひとつです。

5.サスキンド『宇宙のランドスケープ』、無数の宇宙が無限回出現する

レオナルド・サスキンド(1940-)といえば、

- 『ブラックホール戦争: スティーブン・ホーキングとの20年越しの闘い』、日経BP社(2008)

が、大変おもしろく、たとえば、その第10章「スティーブンはビットを見失い、見つけられなくなった」などは、スリリングな展開で読み進む手が止まらなくなります。「情報は決して失われない」というそれまでの物理学の信念を表す法則に関連して、「情報の破壊とは、未来から見たとき過去がわからなくなることだ」という “くだり” など、強烈な印象を残します(そのあと、分かり易い例解が続くのでご安心を)。サスキンドは、ポピュラーサイエンスの卓越した書き手でもあります。

さて、本稿のタイトル本、デイヴィス『幸運な宇宙』にも登場するサスキンドのランドスケープ論の原典です。以下では、この本を少しだけ紹介しましょう。

▶ レオナルド・サスキンド『宇宙のランドスケープ: 宇宙の謎にひも理論が答えを出す』、日経BP社(2006)、pp.544

宝くじに連続して当選し続けても得られないほど調子の良い条件、「ゴルディロックス因子」を目の当たりにして、スティーブン・ワインバーグが口走った禁句が、宇宙の人間原理の始まりと言われます(この条件を、宇宙の八百長とよぶ研究者もいます)。

しかし、宇宙を構成する亜原子粒子の間に働く四つの力を統一的に説明する「万物の理論」が完成すれば、数ある物理定数がなぜ、その値なのかを完璧に説明してくれて、ゴルディロックスの謎は人間原理などに頼らずとも解消するはずと思われてきました。ところが、事態はまったく逆の方向に進みます。

著者、サスキンドは万物の理論の最有力候補であるひも理論の創設者のひとりなのですが、理論が進めば進むほど事態は混沌とした様相を呈するようになったといいます。物理定数どころか、時空として許される基本構造が何百万通りも現れるという結果が判明して、サスキンドの計算では \(10{}^{500}\) 通りの組合わせが存在するとのこと。それぞれの基本構造から形成される宇宙の “全体” を「宇宙のランドスケープ(景観、光景)」と呼び始めたのは、他ならぬサスキンド自身ですが、本書の議論が佳境を迎えるころ、ランドスケープという概念の登場について、次のような疑問がでてきても、おかしくはないと言います。

宇宙定数がなぜこれほど微調整されているかを考える必要は、もはやない。たぶん、ランドスケープはとてつもなく巨大なので、探しているものは何でも見つかるだろう。しかし、私たちの穏やかな谷をほかの \(10{}^{500}\) 個の谷に中から選び出すのは、どんな物理法則なんだろう。 (サスキンド『宇宙のランドスケープ』、p.383)

この疑問に対する答えが、訳者も訳語選びに苦しんだ「満たされたランドスケープ」という概念です。その内容は、読んでのお楽しみとしておきましょう。

私、探訪堂が一番、楽しかった部分は、1985年に超対称性理論を引っさげて、万物の理論に参入したエドワード・ウィッテン(1951-)が、10年後の1995年に行ったロサンジェルス講演の内容の話しです。「“モジュライ” が連続的に変化して、一つの理論がほかの理論に変化する」という一文には驚嘆するばかり。この話し、いずれかの機会に議論しましょう。

本稿のタイトル本、デイヴィス『幸運な宇宙』とも関連の深い2著を、下に列挙しておきます。

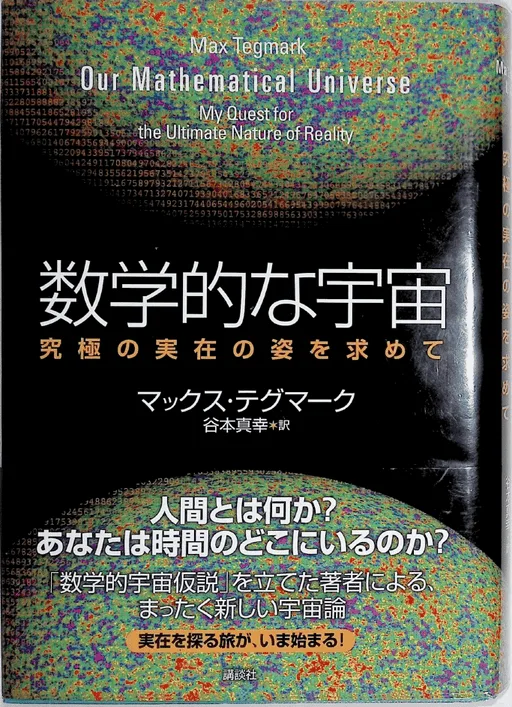

▶ マックス・テグマーク『数学的な宇宙: 究極の実在の姿を求めて』、講談社(2016)、pp.480

数学的宇宙仮説の著者による究極の多宇宙論です。図版豊富、表を駆使していて、前半は、抜群の分かり易さです。しかし、議論は荒唐無稽さを増す一方で、ついて行けず、途中で脱落してしまいました。ただし、同じ著者の近刊『LIFE3.0: 人工知能時代に人間であるということ』よりは、眩暈の程度は少なくてすみました。レイ・カーツワイルほどの能天気さがないので、かえって気になる存在ですが。

つぎはホーキングの遺作です。人間原理の話しも出てきます。

▶ スティーブン・ホーキング『ビッグ・クエスチョン:〈人類の難問〉に答えよう』、NHK出版(2019)、pp.245